「戦国最弱」を謳われる小田氏治。しかしその生涯は、実は「戦国最強」と紙一重であった。

運命の分かれ目となったのは、海老ヶ島合戦の前月、関東を縦断した一人の飛脚である。もしこの飛脚が史実通りに動かなかったら、どうなったかを考えてみよう。

歴史家。著書に『戦国大変 決断を迫られた武将たち』『謙信越山』(SYNCHRONOUS BOOKS)、『上杉謙信の夢と野望』(KKベストセラーズ)、『平将門と天慶の乱』『戦国の陣形』(講談社現代新書)など。書籍監修や講演活動なども行なっている。1974年生まれ。高松市出身、相模原市在住。

どうやったら小田氏治は栄えたか?

ここで気分転換までに、小田氏治が連戦連勝するストーリを考えてみよう。

実は小田氏治にも、関東の王になるチャンスはあった。

それは最初の大敗北である海老ヶ島合戦だ。

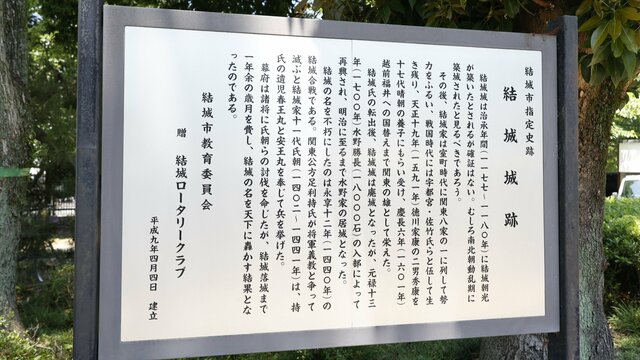

海老ヶ島合戦は、下総国の結城政勝が関東管領格の北条氏康から多数の援軍を得て常陸国の小田領に攻め込み、氏治がこれを追い払おうと出張ったことで勃発した合戦だ。

弘治2年(1556)4月5日のことである。

氏治はこれに大敗を喫し、総崩れとなった。ここで普通なら本拠地の小田城に入るべきところだが、氏治は家臣に託していた土浦城へと撤退した。

すると小田城は結城政勝の大軍に攻め込まれ、落城。空城も同然だったからそうなってしまうだろう。しかし北条からの援軍は、すぐに撤退。

なぜなら北条氏康は房総半島の里見義堯と交戦中で、今回はその貴重な兵数を一時的に流用して、援軍に派遣したものだったからである。本命はあくまで義堯であって、氏治ではなかった。

政勝も自身の兵力だけでは、小田城を保つことはできないと思ったことだろう。小田城以北の小田領を制圧したが、その南や東の小田家臣たちは健在で、小田城はある意味、小田方の武将たちに包囲されている格好となっていた。

これは氏治の狙いであったのかもしれない。小田落城から3ヶ月足らずで氏治は奪還戦に動き、結城政勝はすぐ本国へと撤退。

城を取られて取り返すまでの流れは、氏治の実力の高さを読み取れる。関東最強の北条氏康が大軍を派遣したことで敗北したが、単独でも結城政勝と充分張り合えるのである。いや、むしろそれ以上であっただろう。本拠地を失ってそれを短期間で取り返す戦力を保持していたのだから。

連敗伝説のはじまり

なお、この海老ヶ島合戦の敗北から、小田氏治の連敗伝説が生まれることになる。「戦国最弱」とも称されるあまり輝かしくない戦歴は、確かに少し頼もしさに欠けている。だが、なぜこのような戦いが起きたのか。...