「天下人」と呼ばれる武将や後世に名を残した文化人など、知名度の高い人物のほかにも、私たちの人生や身近な生活に影響をもたらした偉人がたくさんいます。

そんな名前だけは知っていてもどんな人物なのか? そもそもこの人は誰? など、幕末から平成にかけて活躍した偉人の生涯、功績、知られざるエピソードを、テレビやラジオで活躍する作家・山口謠司さんが音声でわかりやすく、楽しく紹介します。

ちょっと知りたい、でも時間がない……という方にぴったりのコンテンツです。

「買待」という言葉は孔子の言葉です。「買いを待つ人」という読み方をします。

「自分は社会のために役に立つ人として活躍する準備ができています。さあ、私を使ってください」という意味です。

後世、偉人と呼ばれるようになった人にもいろんな苦労があり、複雑な思いがありました。

皆1人1人が社会が有益に自分を使ってくれることを待つ、「買いを待つ人」だったんです。

彼らの人生をたどることで、我々の自分の足元を見直し、彼らの精神を学ぶことができればなと思います。(山口謠司)

*第1回「エドワード・モースー大森貝塚を発見、日本の考古学の発展に尽力した偉人の生涯」は無料でお楽しみいただけます

*第2〜8回は各回単品(220円)でもお楽しみいただけます

第2回 渋沢敬三(7/2公開) ★この記事です!

第3回 相馬愛蔵(7/9公開)

第4回 北里柴三郎(7/16公開)

第5回 下中弥三郎(7/23公開)

第6回 岡本太郎(7/30公開)

第7回 反町茂雄(8/6公開)

第8回 横山大観(8/13公開)

皆さんこんにちは。作家の山口謠司です。今回より買待新書(かいたいしんしょ)というお話をしたいと思います。

「買待」という言葉は孔子の言葉です。「買いを待つ人」という読み方をします。

「自分は社会のために役に立つ人として活躍する準備ができています。さあ、私を使ってください」という意味です。

後世、偉人と呼ばれるようになった人にもいろんな苦労があり、複雑な思いがありました。

皆1人1人が社会が有益に自分を使ってくれることを待つ、「買いを待つ人」だったんです。

彼らの人生をたどることで、我々の自分の足元を見直し、彼らの精神を学ぶことができればなと思います。

明治から平成にかけて活躍した、知られているようで実は知られていない8人の方を紹介したいと思います。

文献学者、山口謠司として選んだ8人というのは、ずっと死ぬまで子供の心を捨てなかった人です。

一生懸命に生きた人たち。そういう人たちを8人選んでお話をさせていただきます。

第2回目の今日は、日本銀行総裁になった渋沢栄一の孫、渋沢敬三という人を紹介したいと思います。

父親は廃嫡

動物学者になりたいと思っている8歳になったばかりの少年の前に、ある日、おじいさんが現れます。

そして、自分のうちにいる書生、女中さん、下男の人たちをみんな集めて。大きな家でした。だいたい100人近くいる前で、男の子を立たせて、この子は男親があってもないものと同然のかわいそうな子だから、どうぞ皆、面倒をよくみてくれるようにと言ったそうです。

そう、みんなに言ったお爺様の名前は渋沢栄一。皆さんご存知ですね。お財布の中に入っていますか。たくさん入っているといいですね。

渋沢栄一がなぜこんなことを言ったのか、子供には全くわかりませんでした。

渋沢栄一の孫、渋沢敬三という子供です。男親と呼ばれた敬三のお父さん、渋沢栄一の長男です。篤二と言います。

明治45年1月28日、渋沢篤二は家から廃嫡、つまり後継ぎにはさせないということを決められていました。

渋沢栄一という方、日本資本主義の父と呼ばれる実業家です。

第一国立銀行、今のみずほ銀行になりますけども、こちらを作ったのも渋沢栄一です。東京証券取引所を作ったのも渋沢栄一です。

王子製紙も秩父セメントも渋沢栄一というふうに約500の会社を作ったんですね。それから、日本赤十字社、東京慈恵会、東京女学館、日本女子大学など、設立にも関わっています。

長男・篤二が本当はその会社の後を引き取って、たくさんの会社をもっともっと拡大していく力があったらなと、きっと渋沢栄一は思っていたに違いありません。

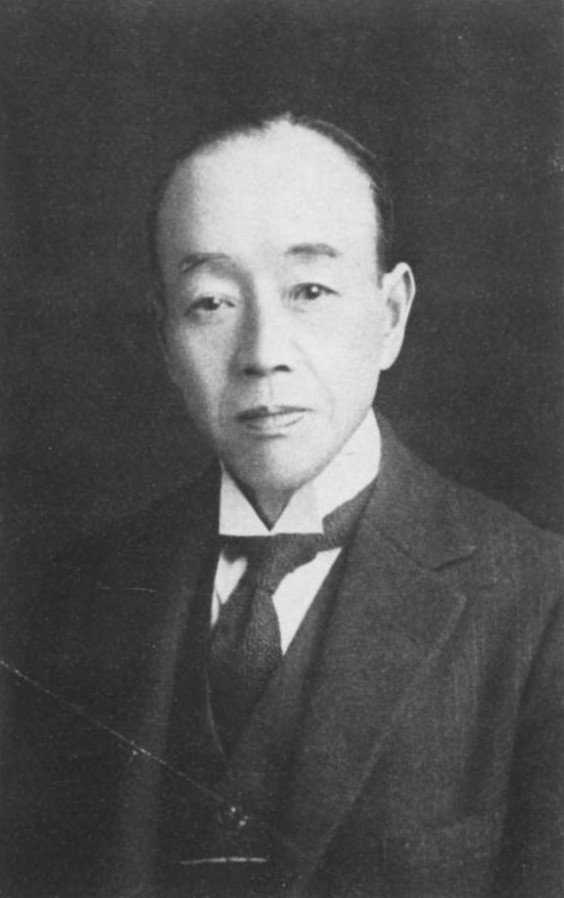

今、篤二の写真が残っておりますけれど、篤二さんという方はとっても優しい顔をしていらっしゃって、渋沢栄一が持っていたようなギラギラしたところがほとんどありませんでした。

おそらく渋沢栄一は「この子には後を継がせられないだろうな」と子供の頃から思っていたに違いありません。

でも、なんとか継いでくれたらなと思っていたんですけれども。

渋沢家にはお金がいっぱいありました。その重圧にも負けてしまったのかもしれませんが、篤二は放蕩の末、新橋の美人の芸者さん、玉蝶さんという人と駆け落ちをしてしまいます。

その駆け落ちをした相手が大東急、今の東急を作った五島慶太の愛人だったんですね。

五島慶太との争いをしたくないということもあって、栄一は篤二を勘当することにしてしまったんです。

そして、その廃嫡から10年後、75歳になった渋沢栄一は、羽織袴の正装で孫の敬三のところを訪ね、19歳の敬三に向かって、頭を畳に擦り付けながらこう言うんです。

*続きは音声でお楽しみください

音声制作/EAU

...