「天下人」と呼ばれる武将や後世に名を残した文化人など、知名度の高い人物のほかにも、私たちの人生や身近な生活に影響をもたらした偉人がたくさんいます。

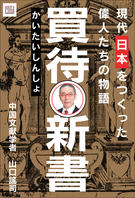

そんな名前だけは知っていてもどんな人物なのか? そもそもこの人は誰? など、幕末から平成にかけて活躍した偉人の生涯、功績、知られざるエピソードを、テレビやラジオで活躍する作家・山口謠司さんが音声でわかりやすく、楽しく紹介します。

ちょっと知りたい、でも時間がない……という方にぴったりのコンテンツです。

「買待」という言葉は孔子の言葉です。「買いを待つ人」という読み方をします。

「自分は社会のために役に立つ人として活躍する準備ができています。さあ、私を使ってください」という意味です。

後世、偉人と呼ばれるようになった人にもいろんな苦労があり、複雑な思いがありました。

皆1人1人が社会が有益に自分を使ってくれることを待つ、「買いを待つ人」だったんです。

彼らの人生をたどることで、我々の自分の足元を見直し、彼らの精神を学ぶことができればなと思います。(山口謠司)

*第1回「エドワード・モースー大森貝塚を発見、日本の考古学の発展に尽力した偉人の生涯」は無料でお楽しみいただけます

*第2〜8回は各回単品(220円)でもお楽しみいただけます

第2回 渋沢敬三(7/2公開)

第3回 相馬愛蔵(7/9公開)

第4回 北里柴三郎(7/16公開)

第5回 下中弥三郎(7/23公開)★この記事です!

第6回 岡本太郎(7/30公開)

第7回 反町茂雄(8/6公開)

第8回 横山大観(8/13公開)

皆さんこんにちは。作家の山口謠司です。今回より買待新書(かいたいしんしょ)というお話をしたいと思います。

「買待」という言葉は孔子の言葉です。「買いを待つ人」という読み方をします。

「自分は社会のために役に立つ人として活躍する準備ができています。さあ、私を使ってください」という意味です。

後世、偉人と呼ばれるようになった人にもいろんな苦労があり、複雑な思いがありました。

皆1人1人が社会が有益に自分を使ってくれることを待つ、「買いを待つ人」だったんです。

彼らの人生をたどることで、我々の自分の足元を見直し、彼らの精神を学ぶことができればなと思います。

明治から平成にかけて活躍した、知られているようで実は知られていない8人の方を紹介したいと思います。

文献学者、山口謠司として選んだ8人というのは、ずっと死ぬまで子供の心を捨てなかった人です。

一生懸命に生きた人たち。そういう人たちを8人選んでお話をさせていただきます。

今回紹介するのは下中弥三郎という人です。大百科事典を作って、平和を願って教育すべきだということを説いた人です。

たった3年で一人前の陶工に

下中弥三郎という人は、兵庫県の多紀郡今田村立杭、今の篠山市というところに生まれました。

幼くして祖父と父を失い、小学校を3年生の時に辞めさせられてしまいます。

下中の家は代々丹波焼の陶工の家でした。八三郎は10歳にならないうちから陶工としての家業を継ぐことを余儀なくされたんです。

当時、立杭というところでは、熟練工になるためには土ねり3年、ろくろ6年と言われていましたが、弥三郎という人は人並み以上の努力をして、3年で一人前の陶工として認められたんだそうです。

努力をすれば道が開けるという弥三郎の気概が人生を変えていくことになります。

明治31年、1898年、19歳になった弥三郎は、丹波焼の質の向上を目指すということで、工業学校養業科に入学を目指して神戸に行きます。

そして、入学条件の資格を得るために、雲中小学校というところで代用教員となります。弥三郎はここで教育の面白さに魅了されることになったんです。

同年、小学校準教員検定試験、当時の検定試験ってすごく難しい試験だったんですけれども、努力をすれば道が開ける……その試験に合格して東京にやってきます。

そして、東京の日本女子美術学校の講師となり、明治43年、1910年には難関の中等教員検定試験教育科に合格するんですね。

ほんとに努力をしなければ絶対に受からないと言われた試験なんですけれども、努力の甲斐あって見事合格。埼玉県師範学校の嘱託教師となります。

弥三郎の躍進はここから始まります。

ある日、学生の試験答案を見て、一冊の本を出版しようと思いつくんです。

新聞に出ている新語、新しい言葉ですね、故事成語、それから実用的な文字の使い方、そういうものを1冊にして、ポケット顧問『や、此は便利だ』という本を作るんです。

大正3年、1914年、弥三郎は自ら「平凡な人間が作ったんだよ」という意味で平凡社という社名で出版社を立ち上げ、「現代常識の宝庫、新知識の鍵」という宣伝文句をつけて『や、此は便利だ』、「や便」という愛称でこの本を世に送り出すんです。

*続きは音声でお楽しみください

音声制作/EAU

...