「天下人」と呼ばれる武将や後世に名を残した文化人など、知名度の高い人物のほかにも、私たちの人生や身近な生活に影響をもたらした偉人がたくさんいます。

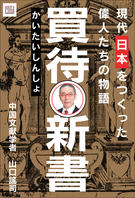

そんな名前だけは知っていてもどんな人物なのか? そもそもこの人は誰? など、幕末から平成にかけて活躍した偉人の生涯、功績、知られざるエピソードを、テレビやラジオで活躍する作家・山口謠司さんが音声でわかりやすく、楽しく紹介します。

ちょっと知りたい、でも時間がない……という方にぴったりのコンテンツです。

「買待」という言葉は孔子の言葉です。「買いを待つ人」という読み方をします。

「自分は社会のために役に立つ人として活躍する準備ができています。さあ、私を使ってください」という意味です。

後世、偉人と呼ばれるようになった人にもいろんな苦労があり、複雑な思いがありました。

皆1人1人が社会が有益に自分を使ってくれることを待つ、「買いを待つ人」だったんです。

彼らの人生をたどることで、我々の自分の足元を見直し、彼らの精神を学ぶことができればなと思います。(山口謠司)

*第1回「エドワード・モースー大森貝塚を発見、日本の考古学の発展に尽力した偉人の生涯」は無料でお楽しみいただけます

*第2〜8回は各回単品(220円)でもお楽しみいただけます

第2回 渋沢敬三(7/2公開)

第3回 相馬愛蔵(7/9公開)

第4回 北里柴三郎(7/16公開)

第5回 下中弥三郎(7/23公開)

第6回 岡本太郎(7/30公開)

第7回 反町茂雄(8/6公開)★この記事です!

第8回 横山大観(8/13公開)

皆さんこんにちは。作家の山口謠司です。今回より買待新書(かいたいしんしょ)というお話をしたいと思います。

「買待」という言葉は孔子の言葉です。「買いを待つ人」という読み方をします。

「自分は社会のために役に立つ人として活躍する準備ができています。さあ、私を使ってください」という意味です。

後世、偉人と呼ばれるようになった人にもいろんな苦労があり、複雑な思いがありました。

皆1人1人が社会が有益に自分を使ってくれることを待つ、「買いを待つ人」だったんです。

彼らの人生をたどることで、我々の自分の足元を見直し、彼らの精神を学ぶことができればなと思います。

明治から平成にかけて活躍した、知られているようで実は知られていない8人の方を紹介したいと思います。

文献学者、山口謠司として選んだ8人というのは、ずっと死ぬまで子供の心を捨てなかった人です。

一生懸命に生きた人たち。そういう人たちを8人選んでお話をさせていただきます。

今回は、「古本ではないんですよ、古典籍、貴重書なのですよ」と言って、世界に日本の文化を紹介した反町茂雄という人を紹介したいと思います。

7500万円で売りに出された本とは

昭和、3人の「シゲオ」がいました。

1人は長嶋茂雄、ミスタージャイアンツ、ミスタープロ野球と呼ばれた人ですね。それから岩波茂雄。岩波書店を作った人です。

3人目のシゲオは、反町茂雄、弘文荘という古書店の主人です。

3人の共通点は、それぞれの分野で突出した業績を残し、それぞれの世界の最高の素晴らしさをこの世に広めたことだろうと思います。

古本屋、古本の街、神田神保町など、古本というと使い古しの汚い本を思い浮かべる方も少なくないかもしれません。

でも、古書、貴重書と呼ばれる国宝や重要文化財になった本、それから著名な作家の自筆候補、手紙などを鑑定して売買するのが古書店です。古本屋ではありません。

弘文荘、反町茂雄さんという方は、日本に「古書業界」というものを生み出し、成長させた偉人なのです。

反町茂雄さんという方は、まだ古書店という言葉がなかった時代、東大法学部を卒業していらっしゃいます。

政治家の官僚への道、帝大生と呼ばれた人ですけれども、卒業後、神田神保町の「一誠堂」に住み込みの店員として就職します。そして、わずか5年で自分の店を開業します。

開業と言っても、店があったわけではありません。カタログだけで、当時古本と呼ばれていたものを、古本ではありませんよと言って、貴重な転籍を売買されることになるんです。

昭和7年、1932年から1991年に90歳、亡くなられるまで古書を売買されました。

カタログだけです。このカタログの発行冊数は77冊、そのカタログに載っている本の数は2万312点、全て貴重なものです。

例えばこの中に、昭和50年代、7500万円で売りに出された本があります。『土佐日記』です。

鎌倉時代に藤原定家が『土佐日記』を書いた紀貫之の原本があるというので、藤原定家が写したものです。今、加賀前田家の尊経閣文庫に国宝として所蔵されています。

でも、この定家が写したものは、文字が変えられているんじゃないか、文章が変えられているんではないかと昔から言われていました。

これに対して、定家の息子の藤原為家が、同じく紀貫之の原本から文字を変えないで、そのまま写したというものがあるんだとずっと言われてきたんです。

果たして、この「為家本」と呼ばれる本を持った人が現れて、これを買ってほしいのだけどと、反町さんのところに行ってこられたんですね。

*続きは音声でお楽しみください

音声制作/EAU

...