「平石洋介 PICK UP SCENE~正解のない指導論」

選手との距離感を細かく変えながら「すべきこと」を整理する平石指導理論を紹介。例えば、栗原陵矢が放ったホームラン、それまでに取ったアプローチはどんなものだったのか?

「オンラインBaseballPARK」で毎月配信する指導論。今回は、平石洋介が考える厳しい指導と指導者の関係性について。

選手にきついトレーニングをさせるには?

野球シーズンはひと段落し、メディアを賑わせるテーマは契約更改や移籍などがメインです。しかし選手たちは決して休んでいるわけではありません。

冬を超えて成長する、とはよく言ったもので「試合ができない」この時期に、体を休めながらも、いかにトレーニングを積み、能力を上げていくことができるかは、翌シーズンの成否を決めると言っても過言ではありません。

選手によっては、この時期のトレーニングが一年の中で最もきつい、という人もいるほどです。

「きついトレーニング」。決してやりたいものではありません。誰だって、楽をしたい心があるものです。でも、やらなければうまくならない、試合で勝てない、ライバルに負けてしまう……。

やりたくないけど、やらなければいけない「きついトレーニング」と指導者はどう向き合うべきでしょうか。今回は、そんな視点で綴ってみたいと思います。

指導をしていると「トレーニングをさせたい」「鍛えさせたい」という思いが先行してしまうものです。きついトレーニングを乗り越えた先に、選手の成長した姿を思い描き、それに向かって試行錯誤する。

しかし、実際に選手たちにそれを意欲的にしてもらうのは、とても難しいことです。

PL学園の大先輩が示した指導者の資質

僕らが現役でプレーしていた時代は「厳しさ」が「やらせる」ひとつの方法でした。事実、選手側からすると「(やらなきゃ)怒られる」という思いがトレーニングへと駆り立てた側面はあったと思います。

ただ、それだけではなかったな、と今、当時を振り返ると思います。指導者に対して尊敬の思いがあったからできたんだ、と。

PL学園時代、コーチとして練習メニューを考え、鍛えてくれたのは清水孝悦さんという方でした。清原和博さんや桑田真澄さんより一つ上の世代の大先輩です。心酔していた僕は、清水さんが通われた同志社大学を選んだものです。

当時の清水さんは僕たちにとって「怖い存在」ではありましたが、それよりも「尊敬すべきコーチ」でした。

いつも練習にどういう意図があるのかを説明してくれ、また新しい練習方法を積極的に勉強されていました。PL学園はプロを含め、多くの選手が卒業後もさまざまなところで野球をします。清水さんは、そこで見た、感じたものを聞きに行き、学び、僕たちにフィードバックしてくれたのです。

つまるところ、「いい指導者」が持っている資質とは、「厳しさ」とか「優しさ」といった感情的なものではなく、いかに勉強しているか、という指導者自身が自分に向けたベクトルなのだろうと思います。

新しいことを学ぼうとしている、自分が経験的にいいと思ったことでも疑える、これが正しいと押し付けない……そういった自問自答をしながら、指導に当たれる人。

そもそも指導を受ける選手たちには夢があります。高校時代で言えば、「もっと野球がうまくなりたい」「甲子園で優勝したい」、それが夢であり目標でした。

「つらい冬を乗り越えれば、その夢に近づける」そう思えるからこそ、目の前のきつい練習に取り組めました。

だからこそ、「厳しい」「優しい」ではなく、具体的にどうすれば成長できるか、甲子園で優勝できるか、その道を示してくれる指導者の言葉こそ、信頼するのだと思うのです。

野球に正解はありません。だからこそ、それを学び続ける指導者の姿勢は、指導者自身にとって大事であるだけでなく、それについていく選手たちにとってもとても大事なモチベーションであることを知っておく必要があると思います。

PICK UP SCENE #1「栗原陵矢、逆方向へのHR」

ご購入いただくと過去記事含むすべてのコンテンツがご覧になれます。

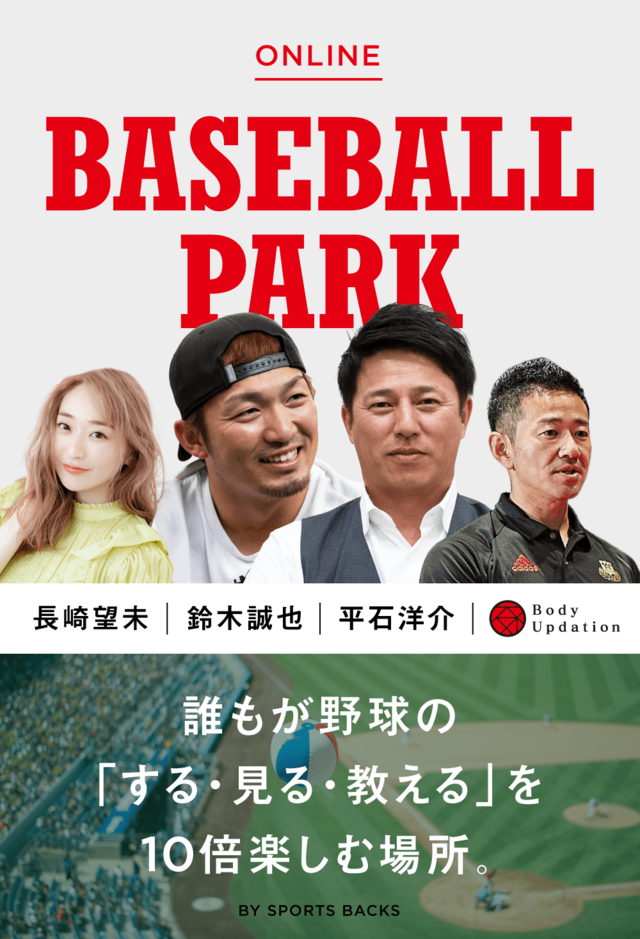

野球ができる場所が減っていると言われます。「見る」「する」「教える」がもっと面白くなるコンテンツで、「野球をもっと楽しむ場所を作る」。鈴木誠也、平石洋介、長﨑望未らがその思いで届けるコンテンツです。 【重要】オンラインBaseballPARKは2023年1月31日をもって新規のご購読ができなくなります。2月1日以降は、「SEIYA’S BATTING REPORT」(鈴木誠也)など新形態でコンテンツを配信いたします。詳しくは、NewsLetterをご確認ください。

会員登録がまだの方は会員登録後に商品をご購入ください。