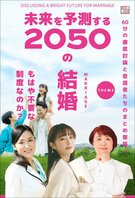

2050年の未来を予測する討論型コンテンツ。テーマは「結婚」。2050年には、結婚はどのようになっているのか。多様化が進む日本社会には、もはや不要な制度なのか——。

本コンテンツでは、討論後に登壇者の方から、議論を踏まえたうえで、新たに得た気づきや、語りつくせなかったことについてご寄稿いただきます。

今回は世代・トレンド評論家の牛窪恵さんに語っていただきました。

世代・トレンド評論家。立教大学大学院(MBA)客員教授および文京学院大学大学院客員教授。大手出版社に勤務したのち、2001年4月にマーケティング会社インフィニティを設立、同社代表取締役。企業各社との消費者取材・研究や著書を通じ、「おひとりさま」「草食系」「年の差婚」などの流行語を世に広めた。フジテレビ「ホンマでっか!?TV」、毎日放送「よんチャンTV」ほか、テレビのレギュラーコメンテーターとしても知られる。著書に『恋愛結婚の終焉』(光文社)、『Z世代の頭の中』(日経BP)など多数。プロフィール詳細

恋愛と結婚は、今以上に別モノになる

恋愛をし、その延長線上で結婚をする。結婚後は、どちらかの(おもに女性が男性側の)姓を名乗る——2050年を迎える頃、私たちが現在、なんとなく「これが結婚だ」と考える“結婚”は、かなり減ると考えています。

まず、現在でも若者を中心に少しずつ、「恋愛と結婚は別である」という考えを持つ人が増えていますが、これは脳の仕組みを考えると理にかなっています。

たとえば、恋愛の初期は「相手を知りたい」との感情が高まり、脳内にドーパミンという報酬系物質が多く分泌されます。これにより、高揚感やときめきを伴う感情が高まる半面、セロトニンと呼ばれる心を落ち着かせる物質レベルが減少します。一般にはこのことで、人は不安や焦燥感に駆られ、集中力の低下にも陥ります。まさに「恋をするとドキドキ落ち着かず、会いたい気持ちや嫉妬に支配され、何も手につかない」という状態に至りやすくなるわけですね。

対して、セロトニンレベルが上がると、一般には穏やかな癒し系の感情に包まれ、安心感や幸福感をおぼえやすくなる。これは、結婚などパートナーとの長期的な関係性を築く上で、とても大切な感情です。

いわゆる“恋愛から結婚”というルートは、ドーパミン優位から時を経て、スムーズにセロトニンや、同じく愛情ホルモンのオキシトシンが放出されやすい関係に持っていくのが理想。ただ、そう都合よくいかないことも多々あるわけで、そうであれば最初から冷静に、信頼できる、安心感を抱ける相手……セロトニンやオキシトシンの分泌レベルが上がるような、癒し系タイプの相手を選ぶというのも一つの方法だと、みなさん気づき始めているのでしょう。

夫婦別姓は、当たり前の選択肢になる

そして、現在も議論の的となっている、(選択的)夫婦別姓問題。これに関しては、2050年には当たり前の感覚になっているのではないかと予想しています。...