「天下人」と呼ばれる武将や後世に名を残した文化人など、知名度の高い人物のほかにも、私たちの人生や身近な生活に影響をもたらした偉人がたくさんいます。

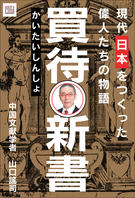

そんな名前だけは知っていてもどんな人物なのか? そもそもこの人は誰? など、幕末から平成にかけて活躍した偉人の生涯、功績、知られざるエピソードを、テレビやラジオで活躍する作家・山口謠司さんが音声でわかりやすく、楽しく紹介します。

ちょっと知りたい、でも時間がない……という方にぴったりのコンテンツです。

「買待」という言葉は孔子の言葉です。「買いを待つ人」という読み方をします。

「自分は社会のために役に立つ人として活躍する準備ができています。さあ、私を使ってください」という意味です。

後世、偉人と呼ばれるようになった人にもいろんな苦労があり、複雑な思いがありました。

皆1人1人が社会が有益に自分を使ってくれることを待つ、「買いを待つ人」だったんです。

彼らの人生をたどることで、我々の自分の足元を見直し、彼らの精神を学ぶことができればなと思います。(山口謠司)

*第1回「エドワード・モースー大森貝塚を発見、日本の考古学の発展に尽力した偉人の生涯」は無料でお楽しみいただけます

*第2〜8回は各回単品(220円)でもお楽しみいただけます

第2回 渋沢敬三(7/2公開)

第3回 相馬愛蔵(7/9公開)★この記事です!

第4回 北里柴三郎(7/16公開)

第5回 下中弥三郎(7/23公開)

第6回 岡本太郎(7/30公開)

第7回 反町茂雄(8/6公開)

第8回 横山大観(8/13公開)

皆さんこんにちは。作家の山口謠司です。今回より買待新書(かいたいしんしょ)というお話をしたいと思います。

「買待」という言葉は孔子の言葉です。「買いを待つ人」という読み方をします。

「自分は社会のために役に立つ人として活躍する準備ができています。さあ、私を使ってください」という意味です。

後世、偉人と呼ばれるようになった人にもいろんな苦労があり、複雑な思いがありました。

皆1人1人が社会が有益に自分を使ってくれることを待つ、「買いを待つ人」だったんです。

彼らの人生をたどることで、我々の自分の足元を見直し、彼らの精神を学ぶことができればなと思います。

明治から平成にかけて活躍した、知られているようで実は知られていない8人の方を紹介したいと思います。

文献学者、山口謠司として選んだ8人というのは、ずっと死ぬまで子供の心を捨てなかった人です。

一生懸命に生きた人たち。そういう人たちを8人選んでお話をさせていただきます。

第3回目の今日は、新宿中村屋を作った相馬愛蔵という人のお話をしたいと思います。人と共に楽しむという域に達したいと言って、国境を越えた愛で命のパンを作った人です。

「帝大前の中村屋」

新宿中村屋というブランドで作られているものに「純インド式カリー」、カレーではないですね、カリーと言いますが、そのカリーをパンで包んだカリーパンというのもあります。月餅もあります。中華まんなどもありますね。

新宿中村屋はその名の通り本店は今新宿にあります。行かれたことありますか。一番上のレストラン。素敵なところですよね。行ってみてください。

明治34年(1901)創業。当時は本郷、東大の正門前にありました。「帝大前の中村屋」というふうに呼ばれていたんです。

それが新宿中村屋というふうになったのは明治42年、1909年のことでした。

この中村屋というパン屋さんを創業した人は相馬愛蔵と言います。

奥様の良さんは、「よしさん」とか「りょうさん」とか呼ばれていたそうなんですけども、もう1つお名前がありました。黒い光と書いて黒光(こっこう)と読みます。

この相馬愛蔵さんという方は、長野県の安曇郡白金村というところ、今の安曇野市になりますけども、明治23年、1890年に生まれて、東京専門学校、今の早稲田大学を卒業してらっしゃいます。

早稲田大学在学中に内村鑑三や田口卯吉というキリスト教の人たちと知り合って、自分もキリスト教の信者になります。そして、札幌農学校で洋蚕を学んで、長野に帰られたんです。

長野に孤児院を作ろうという募金活動をしている時、仙台に行った際に、奥さんになる星良さんと知り合いになって結婚されます。

この良さん、才能に溢れる女性だったと言われています。

仙台藩士の娘で、子供の頃からキリスト教の信仰に芽生え、12歳の時に自ら洗礼を受けて横浜のフェリス英和女学校へ。それでも飽き足らず明治女学校に転校してというんで、この時に島崎藤村や国木田独歩と知り合い、自分も文学者になりたいと言って文章を書き始められます。

先生たちがあまりにも才能豊かだというんで、「人に見せないようにしなさいね」ということで、溢れる才能を少し黒で隠しなさい、「黒光」というペンネームを恩師からつけられたんだそうです。

相馬さんと良さんは結婚して安曇野で農業を始めていらっしゃいました。でも、黒光さんが村の雰囲気に馴染めなかったということで、東京にやってこられるんですね。

2人でパン屋をやろうと決めて、パン屋を譲ってくださいという広告を新聞に出したら、帝大前の中村屋というところが、じゃあ売りますと言って売ってくれたんだそうです。

だからその時、帝大前の中村屋というのをそのまま譲り受けて、東大の前でパン屋さんをしてらっしゃいました。

黒光さんの発明品が一つあります。今でも我々が食べるものです。

*続きは音声でお楽しみください

音声制作/EAU

...