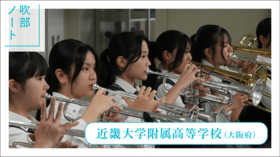

吹奏楽部員たちが部活に燃える日々の中で、書き綴るノートやメモ、手紙、寄せ書き……それらの「言葉」をキーにした、吹奏楽コンクールに青春をかけたリアルストーリー。ひたむきな高校生の成長を追いかける。

第33回は東海大学付属高輪台高等学校(東京都)#3

本連載をもとにしたオザワ部長の新刊『吹部ノート 12分間の青春』(発行:(株)日本ビジネスプレス 発売:ワニブックス)が好評発売中。

吹奏楽部員、吹奏楽部OB、部活で大会を目指している人、かつて部活に夢中になっていた人、いまなにかを頑張っている人に読んで欲しい。感涙必至です!

高輪サウンドの魅力の源泉

2025年度になり、新入部員が加わった東海大学付属高輪台高校吹奏楽部は、総勢151人となった。

部長になったサキは、今年もコンクールメンバーの蒲公英(たんぽぽ)に入った。今回はピッコロではなく、フルートのトップ奏者になった。

55人のメンバーで合奏するとき、指揮台にいる畠田先生の背後の張り紙がサキの目に入る。そこに書かれているのは、ミーティングで唱和している今年のスローガンだ。

「信念」は幹部でアイデアを出しあって決めたが、後半の「愛を込めて挑戦を謳歌しよう」はサキが考えた言葉だった。

実は今年、高輪台の3年生は40人しかいない。途中で部を去ってしまった者たちもおり、後輩たちに比べると少し心細い人数だ。

「同期が少ないからこそ、仲間一人ひとりを大切に、愛を込めて活動していきたいな。つらいこともあると思うけど、挑戦することすら楽しめるように、みんなで進んでいきたい」

サキはそんな思いをスローガンに込めていた。

張り紙のいちばん最後には「早希の代」と書かれている。毎年、部長のファーストネームがその代の名前になる。自分の名前を目にするたびに、サキは身が引き締まる思いがした。

合奏練習ではあったが、指揮台にいる畠田先生は指揮をしていなかった。サキたち蒲公英(たんぽぽ)のメンバーは、ハーモニーディレクターから聞こえてくるピッピッピッ……という電子音に合わせて演奏をしていた。曲の途中でテンポがゆっくりになったり、いったん音が止まったりするところでは、フルートのトップであるサキやオーボエのトップ奏者が合図を出し、ほかのメンバーはそれに合わせる。

指揮なしでおこなうこの合奏を、高輪台では「自動演奏」と呼び、大切にしている。指揮をしないことによって、先生はスコアを確認しながら、客観的な視点で指導できる。部員たちも楽譜をしっかり見つつ、お互いの音を聴きあって演奏できるのだ。

では、指揮者が必要ないのかというと、そんなことはない。畠田先生はよく部員たちにこう言っている。

「演奏は部員だけで丸、先生の指揮が入って二重丸になるのがいい」

練習の段階では自動演奏で曲をつくり上げるが、畠田先生はそのとおりに指揮をするわけではない。楽譜にリタルダンド(だんだん遅くする)の指定があるところで、先生はサキたちが練習していた以上にためて指揮することもある。テンポが違うこともある。曲の終盤になると、先生は特に表情豊かに、力強く指揮棒を振る。

そのとき、どれだけメンバーと先生がアンサンブルできるか——。

自動演奏で磨き上げてきた部員たちの統一感と、先生の持っている音楽性やイメージが本番のステージ上でぶつかり合い、融合する。ここにこそ、全国大会を席巻する高輪サウンドの魅力の源泉がある。

スローガンの張り紙に見守られながら、サキたちは毎日のように自動演奏で練習を重ねていった。

本音をぶつけ合った3年生

6月初旬。そろそろコンクールシーズンが本格化してくる時期だが、サキは同期の3年生に対して不安を抱えていた。

3年生は人数が少ないにもかかわらず、それまで運営面でも音楽面でも後輩たちをしっかり引っ張れているとは言えなかった。中には、やる気を失いかけている者もいた。

サキは、同期のコンサートマスターである柿沼七夕星(ナユセ)と相談した。

「このままじゃまずいよね」

「そうだよね。何とかしないと……」

...