訃報、「つば九郎」の貢献

「つば九郎」さんのご逝去のニュースに、とても悲しく、驚いています。

ヤクルト・スワローズのマスコットとしてはもちろん、それにとどまらず、多くの野球ファンを楽しませてくれました。きっと野球を知らなくても「つば九郎」の存在を知っている、という方もいたでしょう。

野球界に携わるものとして、心からの感謝と、ご冥福をお祈り申し上げます。

つば九郎さんのような存在がいかに大切か。このテーマについては改めてまたお話できればと思います。

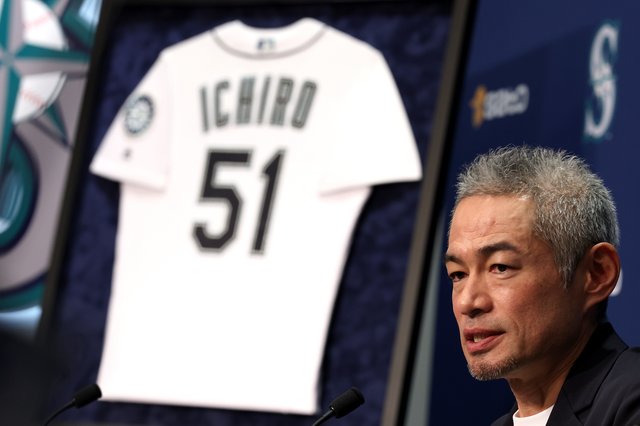

さて今回のレターは、キャンプ前に話題となったイチローさんの「野球界への警鐘」ともいえる話題についてです。

栗山巧が求めた「データ」

今年の1月、日本人として初めてアメリカ野球の殿堂入りを果たされたイチローさんは、データが大きなウエイトを占める今の野球界に対し「感性も大事にしてほしい」と警鐘を鳴らされました。

そこで巻き起こったのが、データか感性か? という議論です。

これはイチローさんだけでなく、僕も含め多くの野球関係者が思案する、日本の野球界(プロ、アマ問わず、です)でも直面している大きな問題です。

僕が楽天に入団した2005年当初、野手個人にとってのデータと言えば、打率や出塁率、長打率、防御率、四死球率といった馴染みのある数字がメインでした。それが今では、長距離ヒッターの貢献度を示すOPS(出塁率+長打率などのセイバーメトリクスのほうが主流になっています。

とはいえ選手の立場でいえば、自分の技術を高める指標もあれば、相手を研究するためのデータも当時からあった、というのが実感です。

2011年に現役を引退し、コーチとなってからは、チームのスコアラーと協力しながら、過去の対戦を分析、対戦するピッチャーの持ち球やその割合といった配球、そのバッターへの傾向について選手に伝えるようにしていました。

また試合中には、データの再確認、あるいはその日の相手や自チームの選手の調子や傾向について、感じたことを伝えます。(ちなみにスコアラーとの分析には癖なども含まれていました。)

そんな中で最近、大きく変化したのはデータの量です。各球団がデータ部門を強化していることから、アナリストたちがより詳細なデータを膨大に用意するようになりました。

もちろん、データ量が増えたことによって選択肢が増えるわけですからチームは助かるし、恩恵を受ける選手もいるでしょう。

僕がコーチをしていた西武で言えば、ベテランの栗山巧選手がそうです。

自分のバッティングをとことん追求するタイプのバッターですから、個人的なデータを多数そろえてもらい、日々、精査していました。クリ(栗山)の研究熱心さはチーム一と言えるでしょう。

球団初の2000本安打を達成し、スタメンでの出場機会が減っているなかでも結果を残せるのは、彼の努力はもとより、データと真摯に向き合っていることも間違いないかと思います。

平良海馬がこだわったデータとその使いみち

ピッチャーでは平良海馬選手もそうです。リリーフと先発いずれでも結果を残せている背景にデータを挙げられるでしょう。

平良の場合は、自ら専門家の下で学んでいるだけあって知識が豊富です。

そこから導き出した彼なりの理論に...