子どもたちの「つぶやき」から始まる探究の時間。子どもの可能性を最大化する「探究型保育」で欠かせないのが「発表の場」。

では実際、子どもたちの興味関心から、成長につながる学びにどう広がっていくのか?

今回は、『2050年の保育 子どもの主体性を育てる実践的アプローチ』より、探究型保育の学びのプロセスの一部を紹介する。

子どもたちの「発表の場」探究型保育に欠かせない「可視化」

「つぶやき」を拾い、「タイムリー」に興味関心を広げ、テーマ化された複数の「コーナー」が用意されるデザインされた環境で「クリエイティブタイム」で自由に探究を繰り広げる。実践的な探究型保育の仕上げは、「発表の場」です。

子供たちが探究型保育で学んだことを「発表する場」を作ってあげること。

私たち保育者にとって、エデュリーにとって、大切な仕事のひとつです。

行事と呼ぶこの「発表の場」には、ふたつの意図があります。

ひとつが、保護者に「いま、子どもたちはこんなことに興味を持っていますよ」という「成長の様子」と「興味関心」を知ってもらうことです

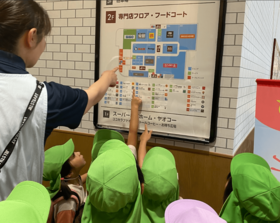

発表の場は、日中、子どもの姿を見ることができないお父さん・お母さんに、例えば、「お子さんは虫が大好きで、制作物を作ったり、図鑑で調べたりして、探究、深掘りをしている」ことを伝える良い機会になります。ふだん、見ない姿を見ることで、休日の保護者との時間で、さらに探究が深まるなどといった効果も期待しています。

もうひとつが、子どもたちにとっての成長の機会です。

自分がもった興味関心を、形にし、発表することは簡単ではありません。緊張もするだろうし、うまくいかないこともあります。けれど、そのプロセスは子どもにとって大きな成長のきっかけとなる。まさに探究となるわけです。

好きを表現する「すきフェス」

では、発表の場がどんな探究、子どもたちの主体性を育むのか、というひとつの例をご紹介します。

アロウラ保育園で催した「すきフェス」は、子どもたちの「すき」を発表する場で、エデュリーのインスタグラムでも大きな反響を呼んだイベントです。

子どもたちが自分の「すき」という気持ちをさまざまな形で表現してくれることが共感を呼びました。

例えば、ネイルアートが好きな子たちは、手作りの「ネイルチップ」を作って、ネイルサロンをオープンしてみたり、電車が好きな子たちは、木材や針金を使ってジオラマ模型を制作してみたりと、各々の個性にあった発表を模索していきました。

他にも、たくさんの保護者が見守る中で、得意の鉄棒を披露する子や、ピアノの演奏をする子など、発表の仕方は子どもたちによって多様でした。

中でも反響があったのが、アイドルグループ「リアルピース」のダンスを披露した子どもたちです。

きっかけは、リアルピースのファンだった母親の影響で、ダンスの振り付けを覚えた一人の子どもの行動でした。彼女は、他の子たちにも踊り方を教えるようになり、先生たちの知らぬ間に園内では、リアルピースのダンスが一大ブームになっていたのです。

あるとき、彼女たちが先生に言いました。

「先生、リアルピースって知ってる?」

「ユーチューブで調べちゃダメだよ」

そうして知った「リアルピース」のダンスを先生も一緒に踊るようになりました。特に年長組の女の子たち4人は熱心に振り付けを覚え、「アロウラのリアルピース」としてチームを結成します。

ここまでの興味関心はなかなかない。

先生たちも彼女たちの「つぶやき」をつぶさに観察、タイムリーにさまざまな取り組みにトライしました。

最終的に「アロウラ園のリアルピース」として、みんなの前でダンスを披露することになりました。

各々の配役や担当カラーを決め、コスチュームを見よう見まねで作っていく。年長では難しい「縫う」ことも、ふだんの「クリエイティブタイム」で取り組んできたことが生きます。

発表の場が園の活動の延長として活用されていることは私たちにとって欠かせない保育の在り方です。

さらには、アイドルに欠かせないメンバーを応援するファンのために、「推し活グッズ」も自作。最後には、保護者や他の子どもたちとの握手会を開催するなど、彼女たちのなりきりぶりは見事でした。

「発表の場」はクリスマス会。

立派に演じきった後も、まだまだ探究は続きます。

自分たちのダンスを「ユーチューブにアップしたい」という彼女たちは、先生が撮影した動画を一緒に編集して保育園の公式チャンネルに投稿しました。

それでも彼女たちの熱は冷めやまず、再び「すきフェス」のステージの上でも、自分たちが練習してきたダンスを披露してくれました。

その間には、喧嘩もありました。それでも、自分たちの「好き」を表現できる場があったことは大きなモチベーションとなったようです。(続く)

【現役保育士・てぃ先生推薦!!】 子どもの能力を最大化させるヒントが満載、注目の保育実践とメソッド