時代は大きく変化し、これまでの子育てには限界も見え始めている。

それは教育・保育においても同じだ。

子どもたち一人ひとりの能力を最大化する、そのための教育・保育をしていこう――日本だけでなく世界の主要国もそうした方針を取り始めている。

でも……そんなことは可能なのだろうか?

日本に馴染めずニュージーランドに留学、そして19歳で保育園を立ち上げた菊地翔豊は、それを実践する気鋭の保育起業家だ。菊地が提案するのは、一人ひとりの興味関心に寄り添い、子どもの能力を最大化させる「探究型保育」を生かした独自の保育メソッド。

そんな菊地が著した、新しい時代の子育てに役立つヒントが詰まった注目の新刊「2050年の保育 子どもの主体性を育てる実践的アプローチ」を集中連載で紹介していく。

加速する少子化、子どもの未来に関わる重要な保育の役割

2050年、日本はどんな国になっているでしょうか。

テクノロジーの急速な進化はどこまで進み、日常をどのように変えているのか、そんななかで暮らす私たちは、どんな思いで、どんなことを感じながら、何を目標に生きているのか─ ─。

想像するだけならどんな未来も描くことができます。

けれど、現代を生きる私たちにとって大事なことは、自分たちで「日本の2050年」を創造することだと思います。

特に、私が従事する「保育」の分野においては、これからの四半世紀がとても重要な意味を持つ転換期になる、と思っています。

例えば、少子化問題が顕在化して久しい日本において、2024年の1年間で生まれた子どもの数は約68万8000人となり、1899年に統計を取り始めて以来最少となりました(70万人を切ったのも初です)。

四半世紀後となる2050年にはさらなる減少が予想されていますが、驚くべきはほぼ四半世紀前の2001年の発表では、2050年に67万人になる(国立社会保障・人口問題研究所)と推計されていたことです。

想像を超えるスピードで進む「少子化」に、保育に関わる人たち一人ひとりが、より深く、考え、行動をすることで生産性を上げていかなければ、現状維持すら難しい時代がくると思います。

また、海外との比較においてもさまざまな指摘がなされています。現在でも日本の保育の特異性がさまざまな研究で明らかになっています。一つの例が、保育者ひとりが受け持つ子ども(4、5歳児の数)の数を示す「配置基準」。

2023年に実に76年ぶりに見直され、保育士一人につき30人だった配置基準が25人になりました。大きな進歩ではありますが、OECD加盟国の多くが18人に一人としていることから比べるとまだまだ差があります。

さらには、テクノロジーの進歩が子どもたちや、保護者自身の価値観を大きく変え、理想像や求めるものが変わることだって起こりえます。

10年かけて導いた、子どもの可能性を最大化する方法

そうした転換期において、「保育」を見つめ直し、未来への指針を提示することはとても大事な作業になります。

特に子どもたちの主体性をいかに育むか、それによって「将来の可能性を最大化」することはとても重要です。

本書は、未来に向けた実践的な「保育」の在り方を提案するものになります。

2014年、19歳で保育施設を立ち上げ起業した私は、現在、14園(全グループ合計)の保育・療育施設を展開しています。

子どもたち、保育者にとってよりよい保育とは何か。

全国にある数多くの保育園を回り、たくさんの現場を体感し、乳幼児期における脳神経科学や発達心理学などさまざまな分野で示される優れた文献・エビデンスを学ぶなど、試行錯誤を繰り返してきました。

また、その学びをどう発展させ、いかに保育の現場に再現性が高い形で伝えていくのか。

経営を含め、苦難の連続ではありましたが、保育に限らない優れた人たちと知り合うことができ、最新のテクノロジーを使いながらそれらを実践してきました。

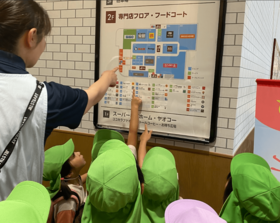

10余年の時を経て、その形ははっきりと輪郭を表し始めました。それが「探究型保育」です。

本書は、その「探究型保育」とはどんなもので、なぜ必要なのか、という点について背景にある科学的根拠、私たちの保育現場での実践例を示しながら書いたものです。

「探究型保育」がもたらす効果はもちろん、具体的なノウハウについても丁寧に記しています。 書きながら、いろんな人の、いろんな思いを想像しました。

親御さんは子どもたちにどうなってほしいと考えているのだろうか。保育者にとって役に立つことは何か。保育にとどまらず教育関係者にとって少しでもヒントになることは?

最終的に「2050年の保育」、つまり「今から未来」に向かって、私たち大人が子どもにどう関わりあっていくかについての、重要なポイントが示せたのではないかなと思っています。(続く)

『2050年の保育』(はじめに)より

【カリスマ保育士・てぃ先生推薦!!】 子どもの能力を最大化させるヒントが満載、注目の保育実践とメソッド