子どもの成長にはどんな教育が適しているのか。多くの親はこの問いに直面し、試行錯誤を重ねながら子どもたちと向き合っている。

エビデンスが示すのは、「早さ」や「長さ」以上に、子どもの主体性を育む“質”がより重要だという。

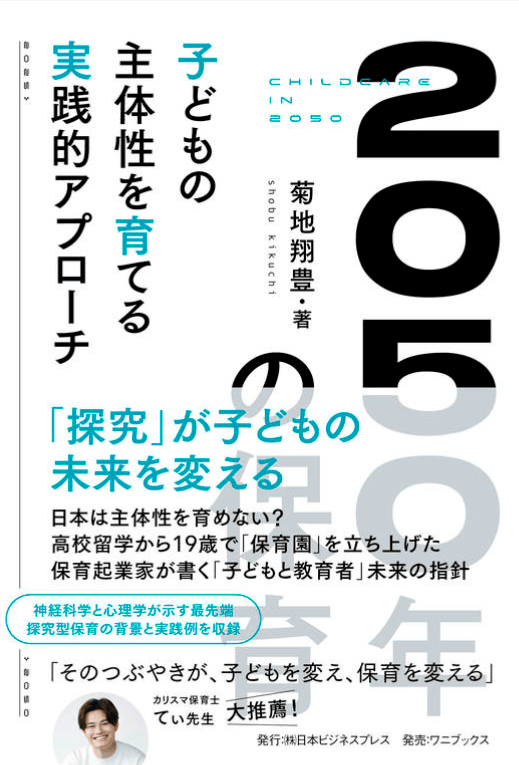

今回は、『2050年の保育 子どもの主体性を育てる実践的アプローチ』より、幼児教育と探究型保育のエビデンスを紹介する。

いつ、どのくらい、どんな教育が未来への「最良の投資」になるのか?

「子どもの将来のためになる教育とはどんなものだろうか」

多くの親、そして保育者もまた、日々この問いと向き合っています。よく、教育は未来への投資と言われますが、その「リターン」を最大化する鍵はどこにあるのでしょう。

「2050年の保育」を論じる本書において、何が子どものためになるのか、そこにある根拠とはどんなものなのか、という視点は欠かせません。

そこでこの章では、「効果的な幼児教育」のエビデンスについて記していきます。

1.教育は「早く」「長く」するべきか?

「(学びは)早くから始めた方がいいの?」または「長く通わせれば安心?」親や保育者であれば、誰もが一度は抱く疑問でしょう。

経済や社会に関する統計データを調査、公開している国際機関・OECD(経済協力開発機構)によると、就学前教育を1年以上受けた子どもの「読解力」は、そうでない子より学校教育1年分も高いことを示しています。

また、質の高い就学前教育を2〜3年受けた子どもは、10年以上経っても良い成績を維持しているとしたイギリスの調査結果もとても支持されています。

では「長く通わせれば安心」という点についてはどうでしょうか。OECDが行った別の分析では、興味深い注意点が示されています。

それは、ただ長ければ良いというわけではなく、幼児教育への参加期間と将来の学力との間には、ある一定のラインを超えると効果の伸びが緩やかになる、あるいは頭打ちになる可能性が見られるというのです。

このことは、単なる「期間の長さ」以上に、その期間の中で「どのような経験をするか」が、子どもの未来にとってより重要であることを教えてくれます。

2.「教育の質」は、どこで差が出るのか

では、子どもたちが「どのように」学ぶことがよいのでしょうか。

その中で、近年、世界的に注目されているのが、本書のテーマでもある探究型のアプローチやプロジェクト活動です。繰り返しになりますがこれは、子どもたちの「なぜ?」「どうして?」という知的好奇心を引き出し、主体的な学びを促すことを目指します。

この探究型の教育の重要性を指摘したレポートのひとつに、72もの研究を統合し分析したメタアナリシスがあります。

ここでは、探究型の授業が学習成果に与える効果は極めて大きいと結論づけ、このようなアプローチが、物事の本質を見抜く批判的思考力や、困難な課題にも粘り強く取り組む問題解決能力といったまさに現代のAI時代に求められるような高度な思考スキルを育むことが示されています。

探究的な学びは、先の「幼児教育」と違い、長期的に行われるほどその効果を発揮するとも言われています。

長期的な力を示す研究の代表例が、アメリカの「ハイスコープ・ペリー就学前プロジェクト」([Lifetime effects: The High/Scope Perry Preschool Study

through age40])です。

保育者にとって有名なこの研究の中身はこうです。

・経済的に恵まれない環境の子どもたちに対し

・子ども主導の活動や「計画(Plan) ―実行(Do) ―振り返り(Review)」といった探究のサイクルを重視した

・質の高い保育を2年間提供

その結果は驚くべきものでした。彼・彼女らを追跡調査すると、40歳時点でこのプログラムに参加した子どもたちは、参加しなかったグループと比較して、高校卒業率が高く、平均収入も多く、持ち家率も高く、さらには生涯の逮捕者数が少なく、生活保護受給率も低いなど、人生のあらゆる面でより良い結果を示したのです。

この調査からは多くのレポートが示されていますが、驚かされるのは、こうしたプロジェクトは「1ドルの投資に対して約12・90ドルもの社会的リターン」があったという分析です。

この分析は、質の高い探究的な学びがいかに大きな社会的・経済的恩恵をもたらすかを力強く物語っています。

他にも、イタリア発祥のレッジョ・エミリア・アプローチや、モンテッソーリ教育といった、子どもの興味関心に基づく探究的な活動を核とする教育法からもまた、その長期的な効果が数々の研究で報告されています。

特に、厳密な研究デザインによって、これらの教育法が子どもの学業成果やや実行機能(タスクの計画・実行や注意のコントロール)の向上、社会的格差の縮小に因果的な効果を持つことが示されている点は注目に値します。

3.「質」「継続」「探究」―三位一体で育む、子どもの未来

こうした研究結果を総合すると、幼児教育の効果を最大限に引き出すためのの三つの要素が見えてきます。

それは、「質の高い環境」「継続的な経験」、そして「探究的な学び」です。

質の高いプログラムが子どもたちの心と体の発達の土台を築き、探究的なアプローチがその土台の上で知的好奇心や思考力を活性化させ、そして継続的な参加がそれらの効果を揺るぎないものにする。

多くの研究が示唆するのは、2年以上にわたる質の高い探究型の教育経験が、子どもたちの学力のみならず、その後の人生の軌道にまで持続的な好影響を与えるという事実です。

もちろん、探究型アプローチならではの純粋な効果を、ブログラム全体の質や継続年数の効果から完全に切り離して検証することは簡単ではありません。それは質、継続についても同じことが言え、結局、観察される素晴らしい長期的な成果は、三つの要素が複雑に絡み合い、相互に作用し合うことで生まれる「相乗効果」と考えるのが自然でしょう。

ではこうした教育はどのタイミングで、いかにしてなされるべきでしょうか。

ここで重要なことは、二つ。ひとつは、幼児期は脳の配線を効率良く最適化できる貴重な時期であり、この時期に適切な刺激や学習経験を与えることが将来の学習や行動、健康の基盤を築く上で極めて重要である、という点。

もうひとつが、貴重な時期である一方で、乳児の発達には個人差が大きく、それぞれの子どもが自分のペースで成長することに留意すべき、という点です。