課題の改善をしようと思ったとき、いくら知見を集めてもいざ現場で実践するところでつまずく人も少なくない。

探究型保育を実践している「エデュリー」では、課題解決に加えて現場レベルでの運用に成功している、それはなぜか。

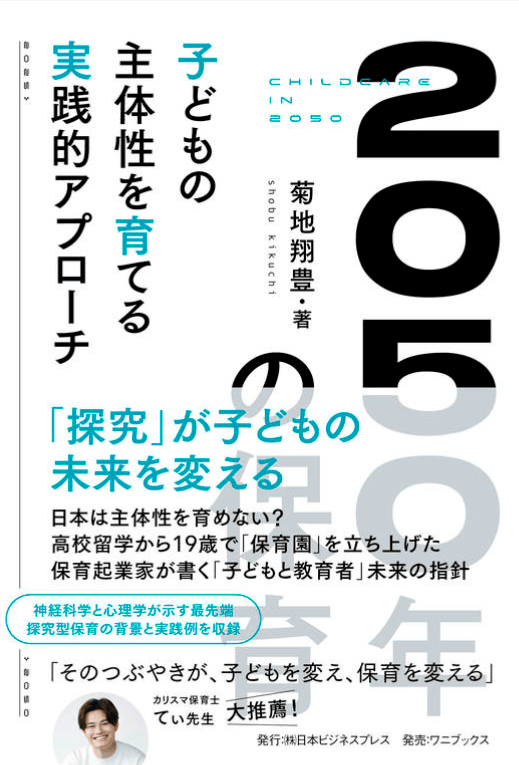

今回は、『2050年の保育 子どもの主体性を育てる実践的アプローチ』より、先進的幼児教育を取り入れたメゾットを紹介する。

海外の先進的幼児教育と「探究型保育」の相違点

ここまで科学的な知見、取り組んできた現場経験、そして日本の社会環境や保育の歴史などを踏まえて「未来の保育」に欠かせないポイントを書いてきました。

今回は、これらがベースにあったうえで、海外の「先進幼児教育」と「探究型保育」との相違点、独自性を紹介します。

独自性1 探究型保育の「仕組み化」~経験と勘を、誰もが使える「共通言語」へ

「保育に正解はない」のは事実です。

しかし「正解がないから」と議論を終わりにせず、むしろ私たち自身が探究を重ねることで、質の高い保育を実現するための「共通言語」を作ろうとしてきました。

国際的な評価指標としてECERS(幼児教育環境評価スケール)は有名ですが、日本の保育者が日常的に使うには、評価項目数の多さや解釈の幅など、少しハードルが高いのが実情です。

そこで私たちは、ECERSの優れた知見を取り入れつつ、私たちの現場に最適化した独自の指標体系「らいくる」を、長年の試行錯誤の末に構築しました。

私が園長やテクニカルサポートと同じクラスを評価し、「なぜ『完了』にしたのか」「なぜ『進行中』と感じたのか」を徹底的に議論する。その地道な対話の積み重ねから生まれてきたものです。

例えば、1歳児クラスの『造形遊びに関する素材や道具を5種類以上常設』という項目。

ある園長は「完了」、別の園長は「進行中」と評価しました。

その理由を紐解くと、「発達の個人差がまだ大きい中で、玩具の種類はもう少し多く準備する方がいいと思った」といった、現場のリアルな声が浮かび上がってきます。

こうした一つひとつの声が、私たちの指標を血の通ったものへと磨き上げていくのです。

さらに、テクニカルサポートチームが現場でヒアリングした具体的な悩みや課題は、成功事例と共にデータベース化されます。これにより、園全体で知見を共有し、保育者が主体的にPDCAを回せるように支える「生きた経験」が機能しています。

独自性2 「共通イメージ」を醸成する、課題解決型の学び

明確な指標さえあれば解決する、というわけでもありません。

人の成長の9割は、研修(10%)ではなく、日々の経験と他者との関わり(90%)から生まれるという法則があります。

私たちは、この9割の効果を最大化するために「共通イメージ」を共有する実践的な学びを何よりも大切にしています。その一つが、「課題解決型の園見学」です。

ただ見学に行くのではありません。保育者一人ひとりの「今、困っていること」に合わせて、見学先をカスタマイズします。

例えば、ある先生が「子どものアイスクリームへの興味を、どう次の活動に繋げればいいか?」と悩んでいる。

その時、他園で同じ年齢のクラスや盛り上がっていて役にたちそうなコーナーをピンポイントで見学しに行きます。

そうすることで、見学者は自分が抱える課題への具体的なヒントを得て、「この環境設定なら、うちの園でも明日から取り入れられそうだ」というイメージを持ち帰ることができます。

また、見学で伝える側の先生も自分の保育を言語化する良い機会となっています。

独自性3 スター選手はいらない。誰もが主役になれる場所

現場で「面白そう、やってみよう」と実行する人がいなければ、何も始まりません。

しかし、その担い手は、特別な「スター選手」である必要はない、と私たちは断言します。

私たちは以前、適性検査を用いて「活躍する保育士に共通項はあるのか?」という調査をしました。

結論から言うと、答えは「NO」。活躍する保育士に、特定の性格や能力の共通項は見られなかったのです。

これはつまり、どんな特性の人でも、探究型保育を実践する主役になれるという、希望に満ちた事実でした。

この発見は、私たちの採用から評価までを貫く哲学となっています。実際にエデュリーでは、異業種から保育業界に挑戦してきた人材が、素晴らしい実践を生み出し、社内で表彰されることもありました。

多くの保育士に足りないのは「能力」や「やる気」ではない。明確な道しるべ(仕組み)と、挑戦を後押ししてくれる文化(伴走)なのかもしれません。

だからこそ、「うちの職員は挑戦してくれない」という悩みも、見方を変えれば大きな可能性に変わります。

その小さな一歩を後押しすること。それが、あなたの園に大きな流れを生む、確かなきっかけになるのです。