協調性を重んじる日本の教育。その一方で「個性が育ちにくい」とも言われている。

では、どうすれば子どもの個性や主体性を伸ばせるのか。その答えの一つが「探究型保育」だ。海外の教育要素を取り入れながら、子どもの力を引き出す実践が進められている。

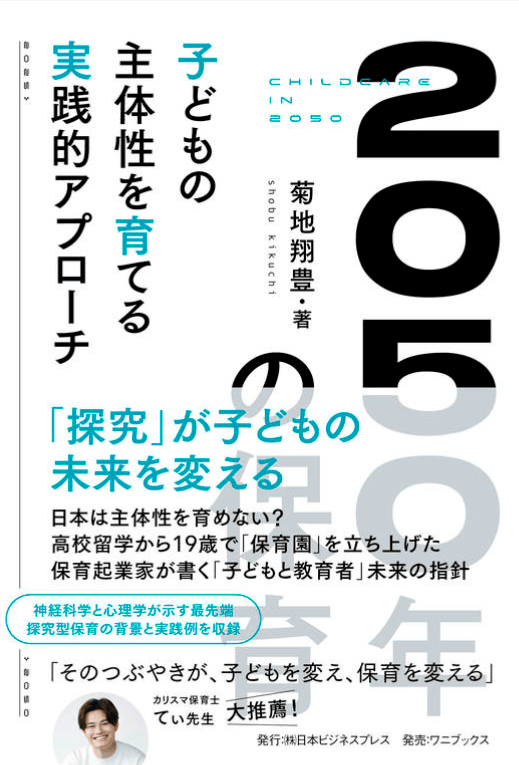

今回は『2050年の保育 子どもの主体性を育てる実践的アプローチ』から、主体性を育むための必須ポイントを紹介する。

子どもたちの主体性を育てる3つの共通点

自身の過去を振り返るのは面映ゆいものがありますが、そこには私が目指す「保育の未来」につながる原点がたくさん潜んでいます。

日本の教育に馴染めなかった理由を異国の地で発見した。

帰国して目にした日本の問題。

馴染めなかったからこそ見えてくる、「2050年の保育」の在り方──。

10年以上の時を経て、エデュリーは、どんな人でも「主体的な活動を中心とした保育」(=エデュリーの探究型保育)ができるような指針を作り上げ、実践しています。

本書をはじめから読んでいれば、何度も出てくるフレーズがあったと思います。例えば「つぶやきを拾う」「クリエイティブタイム」「タイムリー」……探究型保育を実践していくために重要な要素でもあるこれらのキーワードは、そのまま私たちの保育の実践に組み込まれています。

ここからは、そうしたキーワードが示す具体的なノウハウを紹介していきたいと思います。

海外の先進的幼児教育との共通点

最初に、私たちの「探究型保育」における重要なポイントをまとめておきたいと思います。わかりやすいように、海外の先進的幼児教育の共通点を軸に記します。

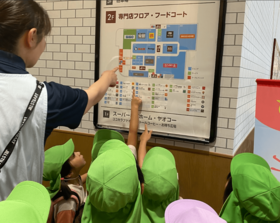

共通点1 子ども興味関心が起点である

例えば、イタリア発の先進的な幼児教育アプローチである「レッジョ・エミリア・アプローチ」や「プロジェクト型保育」は子どもの興味関心を起点にカリキュラムが展開しています。

「レッジョ・エミリア・アプローチ」では子どもを「無限の可能性を持つ存在」として捉え、教師は子どもの言動に耳を傾けながら柔軟に活動を組み立てます。

環境設定も子どもの興味に合わせて意図的に準備され、子どもは興味を引く素材に働きかける中でさまざまなスキルを身につけていきます。

共通点2 学びのプロセスを共有する

「レッジョ・エミリア・アプローチ」や「プロジェクト型保育」はドキュメンテーション(学びの記録)を重視しています。

子どもの作品や写真、会話の記録を壁に展示し、学びのプロセスを共有する実践は「レッジョ・エミリア・アプローチ」では日常的であり、「プロジェクト型保育」でも調査の過程や結果を誰もが見える形にまとめます。

共通点3 子ども同士の協働と対話を重視する

さらに、子ども同士の協働と対話を促すところにも共通点があります。

「プロジェクト型保育」では、子どもたちが一緒にテーマを調べたり問題解決したりする中で協働やチームで行う共同の意識を育みます。

この後に紹介する私たちの「コーナー保育」では、子ども同士が「これやってみよう」「こうしたらどうなるかな?」と対話しながら遊びを発展させていますが、同じ目的を持っています。

海外の先進幼児教育との共通点はこれからの保育に不可欠なポイントと言えます。