先日、米タイム誌による2025年の「次世代の100人」に選出された芦屋市長・髙島崚輔さん。個別最適な学びを目指した「ちょうどの学び」の実践が評価された。

自身も灘中高から東京大学、そしてハーバード大学を卒業したのち26歳の若さで芦屋市長となるなど、高い学びを経験してきた。

教育・保育は子どもたちの未来のためにどうあるべきか?

『2050年の保育 子どもの主体性を育てる実践的アプローチ』を刊行、その内容が大きな話題を呼ぶ菊地翔豊さんが髙島崚輔さんに話を聞きました。

保育業界と行政、異なる立場から見つめる“未来の保育”の可能性とは? 「日本の保育の未来」について語り合います。

今の日本の保育の課題

菊地翔豊(以下、菊地):今回、私の初の書籍『2050年の保育』を上梓することになったのですが、髙島さんには以前からエデュリーに高い関心を持っていただいていますよね。

髙島崚輔(以下、髙島):保育は、重要な社会インフラのひとつです。子どもの発達に関わることなので、質が大切だからこそ、“新しい保育”のあり方には注目しています。

菊地:髙島さんは、今の日本の保育についてどう考えていますか?

髙島:保育の質を上げることは日本社会の重要な課題だと考えています。中には、「子どもの教育は幼稚園で行うもの」「保育所は子どもを預かっているだけの場所」という声を聞くこともありますが、子どもにとって、通う場所が幼稚園か保育所かこども園かは関係ありません。私たちは、子どもが何歳でも、どこに通っていても、高い質を保障することを目指しています。

菊地:確かに「教育は幼稚園から」と考えている人が多いですよね。

髙島:だからと言って、すべての子どもにまったく同じ教育・保育を提供すればいいということでもないと思います。

子どもの主体性を育む「仕掛け」作り

菊地:エデュリーでは“ 探究型保育”を重視していて、子どもたちが興味や関心を持ったことを日々の“つぶやき”から拾い上げ、保育者たちが一緒になって学びを広げてあげるようにしています。

髙島:子どもたち一人ひとりの興味や関心をベースに、保育者と一緒に学びを作り上げていくということですね。

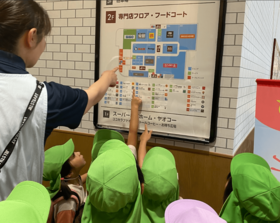

菊地:その通りです。保育者は“伴走者”として子どもたちに寄り添い、保育園の中にものづくりのコーナーを作って工作をしてみたり、実際に地域の大人たちが働く現場を見に行ったりと、さまざまな“仕掛け”作りに力を入れています。

髙島:さまざまな“仕掛け”とはなんですか?

菊地:子どもたちに既存の教育プログラムを提供するのではなく、それぞれの子どもがやりたいことを増やしていくために、保育者が次のステップに導いてあげることです。

たとえば、電車が好きな子がいたとしたら、「電車はどうして動くのかな?」とか「海外にはどんな電車があるのかな?」と、興味があることの延長線上にはなにがあるかを一緒に考えていくんです。

髙島:子どもたちからしたら、他の人が自分の興味を認めてくれて、一緒に考えてくれることは、大きな原体験にもなりそうだと感じました。

菊地:子どもたちの興味や関心をしっかりと受け止めて、他の子たちも一緒になにかを作り上げていくことは、一人ひとりの自己肯定感にも繋がっていきます。そうやって子どもたちの“主体性”を育んでいきたいんです。

子どもの伴走者として、保育者に求められる資質とは?

髙島:子どもたちの興味や関心をしっかりと広げるには、保育者のスキルや経験値が問われると思うのですが、保育者の採用について、なにか大切にしている点はありますか?

菊地:エデュリーでは、スキルよりもポテンシャルを評価するようにしています。1歳児の保育のやり方をよく知っていることも大切ですが、子どもたちの興味を広げてあげたいという思考があるかを重視しているんです。

髙島:子どもたちにしっかりと寄り添えるかは重要なポイントですね。

菊地:髙島さんは保育者にどんな能力が必要だと思いますか?

髙島:まずは、子どもたちの可能性をどこまで信じられるか。どんなに子どものことを思っていても、「幼児にできることはこのくらい」と決めつけてしまうと、教育の幅がどうしても狭まってしまうと思うんです。

これは学校や行政でも同じだと思うのですが、子どものできることをこちらで決めるのではなく、子どもたちに対して常に真摯に向き合い、「こんなこともできるのか!」と素直に受け止めることが大切だと思います。

菊地:しかし、今の日本だと保育士が十分に足りていない現場もあります。保育の質をあげてより充実させていくには、今の保育士の待遇の悪さを見直していく必要があるんです。

髙島:結局、人を育てられるのは人ですからね。どんなにAIなどのテクノロジーが進化しても、人間にしかできないことがあります。保育現場が魅力のある職場になることは大切だと思っています。

菊地:人間にしかできないこととはなんですか?

髙島:今後、AIに人間の仕事の一部が取って代わられる時代が来たとしても、人間同士だからこそ生まれる“信頼関係”はいつまでも残ると思うんです。

たとえば、市長という仕事だって意思決定をするだけの仕事なら、AIにだってできるかもしれない。でも、市民と対話を重ね、納得をしていただくためには、人間同士の信頼が欠かせないと思います。

菊地:AIはいろいろなことを分析や判断できるけど、最終的に現場で動くのは人間。なにか失敗や事故があってもAIは責任を取れないので、結果に対して責任を持てる人材を育てていかないといけません。

“保育士”に対するイメージを変えるには?

髙島:ここ数年、保育士を目指す若者が減っていると聞きました。

菊地:かつては高校生のなりたい職業の上位に“保育士”がありましたが、今では保育士になりたいと考える高校生がどんどん減っています。なので、保育士を養成する大学や専門学校に進学する学生も少なくなっているのが状況です。

髙島:保育士になりたい人が減っているのには、どんな原因があるのでしょうか?

菊地:『2050年の保育』にも詳しく書きましたが、やはりSNSやメディアの報道によって、“薄給”とか“重労働”というイメージができてしまっている。保育士という職業にあまりいい印象を持っていない人が増えてきているようです。

髙島:メディアが与える印象は大きいですよね。どんなにやりがいのある仕事でも、リスクや待遇の悪さが強調されてしまうと、目指してみようという気持ちが薄らいでしまう。

“政治家”を目指す若者が多くないのも、政治家に対するイメージが影響している気がします。

菊地:保育士という職業の良さをより多くの人に知ってもらいたい。でも、そのためにはまず保育士への待遇の悪さが改善されて、働きがいのある仕事だと広く認識してもらわないといけない。

日本の保育の課題は、本当にたくさんあるんです。

(次回「ハーバード大卒の芦屋市長・髙島崚輔が振り返る家庭での“仕掛け”とは?」10月23日配信)

(文・坂本遼佑)

【現役保育士・てぃ先生推薦!!】 子どもの能力を最大化させるヒントが満載、注目の保育実践とメソッド