子どもの「やってみたい」「おいしそう」といった子どもの何気ないひとことや表情。

「探究型保育」を実践する保育士には、それを見逃さず、子どもの興味や気づきを探究する伴走者としての役割が求められる。しかし、保育の現場では時間や環境の制約から、その小さな声を見過ごしてしまうことも少なくない。

では、探究型保育を実践する「エデュリー」の保育士たちは、どのように子どもたちの「つぶやき」を拾っているのか。

今回は、『2050年の保育 子どもの主体性を育てる実践的アプローチ』より、保育士のリアルな実践方法を紹介する。

子どもたちの「つぶやき」を「タイムリーに拾う」

保育にとって、子どもたちの興味関心をきちんと捉えることが重要であることを繰り返し述べてきました。

子どもたちの興味関心は「探究型保育」の肝とも言えます。

それを見逃さず、きちんと把握し、保育に生かすときに必要なことが「つぶやきを拾う」こと、それを「タイムリー」に発展させることになります。

「つぶやき」とは、その言葉が表現する通りの「子どもたちがふとした瞬間に発した言葉」だけでなく、子どもたちの表情、ふと見せるしぐさ、行動も含まれます(ですから、0歳児にも「つぶやき」は存在します!)。

「○○になりたい」「□□っておいしそう」子どもたちにはよくある言葉です。はたまた、何かを見て目が輝いた、じっと見つめているものがある、突然、笑顔になった……といったことは子どもたちの日常です。

しかし、保育者の視点から見ると、それらに真剣に耳を傾け、観察し、見守り続けることは簡単ではありません。家庭であれ、保育であれ、時間や資源に制約があります。いつものことで、何気なくやり過ごしてしまうことも多く、ときには子どもたちの言葉をさえぎってしまうこともあります。

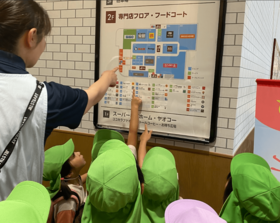

そんな中、私たちは、子どもたちの「つぶやき」──「言葉」「目線」「表情」「仕草」などを決して見逃さず、丁寧に拾い上げることを保育の柱として明確に打ち出し、日々実践しています。

こうした姿勢によって、保育士は単なる指導者ではなく、子どもの良きファシリテーターとしての役割を担うようになります。

子どものささやかな言動から、その奥にある「伝えたいこと」「やってみたいこと」を読み取り、それを共に探究し、実現していく存在になるのです。

「探究型保育」と「一斉型保育」の違い

実際、現在私たちの園で働いている保育士の中には、「以前勤めていた園よりも、子どももの言動をより細かく観察するようになった」と話す方もいます。

その保育士は、かつて一斉保育型の園に勤務していました。そこでは「今はみんなで同じことをしているから、お口にチャックね」といった声かけが日常的でした。

しかし今では、「子どもたちの話をしっかりと聞き、じっくり観察することが当たり前になった」と話してくれます。彼女は、一斉型保育と、現在の探究型保育の両方を経験しており、その中で両者の違いを非常に興味深く、かつ実感を持って指摘しています。

「一斉保育でも探究型保育でも、行事の中で同じことをする場面はあります。例えば『七夕』という行事があった場合、どちらの保育でも七夕にちなんだ制作活動が行われるといった具合です。

その中で、一斉保育では『今日はハサミを使って短冊を切るよ』といったように、決まった活動の時間が設定され、みんなで同じことをします。探究型保育では、そもそも『七夕』というテーマをもとに、サークルタイムの中で『七夕ってどういうもの?』といった対話が行われます。

『みんなで制作をしましょう』といった指示は基本的にない一方で、環境構成として保育室に七夕の竹を吊るしておきます。これは季節の仕掛けとして大人が用意しますが、そこに短冊を添えておくことで、子どものつぶやきや気づきを引き出す導線になります」

「すると『これに何か飾りたい』と言う子、短冊を飾る子、あるいは自分のおもちゃを飾って願いを込める子もいます。また、自分でハサミを使って飾りを作る子もいれば、別のコーナーで作ったものを持ってきて飾る子もいるでしょう。このように、同じ『短冊を通して願いを込める』という行為があったとしても、『今日はこれをやりましょう』と全体で決めることがないのが『探究型保育』です」

同じ七夕という行事を迎えたとしても、一斉保育では「七夕にやること」があらかじめ決まっているのに対し、探究型保育では「七夕」という行事をきっかけに、子どもの思いや興味を出発点として、何をしたいかを共に考え、展開していくのが特徴です。

その点で探究型では、それぞれの「やりたい」がベースとなりますから、保育者はその「やりたい」をきちんと捉えられているかが、活動の成否を分けます。

いわば、前者は量的な平等を、後者は質的な平等にウエイトを置いている。これは「2050年の保育」にとってとても重要なポイントになると思います。

「均一で与えられる」環境によってもたらされた平等(量的平等)が中心だった時代から、「自分がやりたいことに取り組める」という質的な平等にシフトすることで、個別最適ができ、主体性を育める。

そして保育者は「与える」人から、「共に創る」人へと変わっていく──エデュリーの「つぶやきを拾う」ことは、そうした新たな時代の最適解を作ることを可能にしているのです。(続く)

【現役保育士・てぃ先生推薦!!】 子どもの能力を最大化させるヒントが満載、注目の保育実践とメソッド