日本にはいまだ「待機児童問題」をはじめとする子育てに関わる課題が山積みだ。

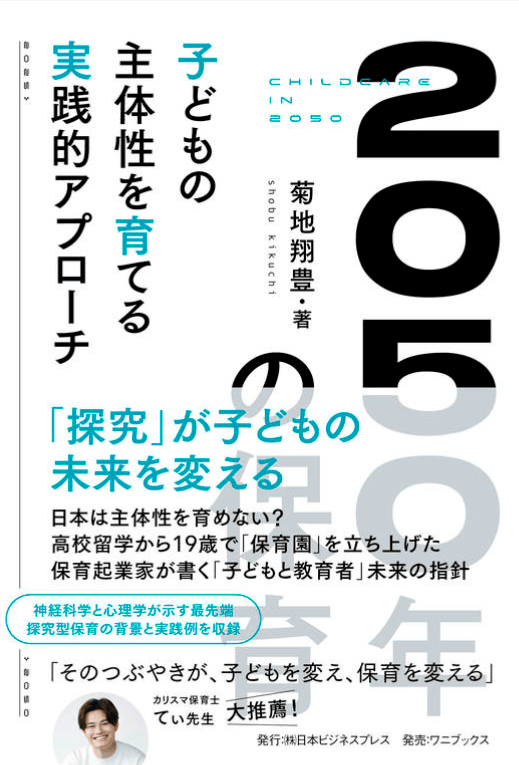

『2050年の保育 子どもの主体性を育てる実践的アプローチ』著者・菊地翔豊氏は、日本に残る課題を解決する信念を持ち、19歳で保育事業を起業、子どもの「やってみたい」を尊重する探究型保育を作り上げた。

今回は、子ども一人ひとりに寄り添う保育を築き、独自のナビゲーションツール「らいくる」を形にするまでの軌跡を紹介していく。

待機児童問題と主体性への思いが19歳での起業に

日本へ帰国した私は教育を通して社会を変えたいと本気で思い始めていました。

自分自身も含め、人間が教育や環境を通して変わっていく、この現実に大きな期待を抱き、また、スティーブ・ジョブズや孫正義さんが起業を通して社会を変えていく姿に憧れを抱いていたこともあり、教育事業での起業を通して社会変革に挑むことを決意します。

このとき、日本では「待機児童」が社会問題化していました。

都市部を中心に保育園に入れない子どもが多数いる。当時、全国の待機児童数はピーク時で2万6千人規模にも達しており、働く親たちにとって深刻な悩みとなっていました。

帰国してからというもの、毎日のように報道されるそのニュースを目にし、「この問題解決に貢献したい」という思いが強く湧き上がっていきました。

くしくもニュージーランドでは、さまざまな教育施設や保育施設の見学、勉強をしていまし た。はっきりとした起業の意思があったわけではありませんが、当時から乳幼児期から中高生までの教育事業に興味があり、勉強をしていたのでした。

そうして19歳で会社を興し、20歳で認可外保育施設を設立します。

この頃には「乳幼児期が人間の基礎が形づくられる重要な時期であり、その時期にこそ子ども一人ひとりの『やってみたい』という気持ちを尊重し、伸ばす教育が必要だ」というはっきりとした信念が生まれていました。

資金も人脈も乏しい10代の若者による船出でしたが、胸の内には日本の保育を変えたいという熱い思いと、ニュージーランドで得た確信が宿っていました。

最初の認可外施設は数名の子どもを預かる小さなスタートでした。右も左もわからない中での試行錯誤は、小規模保育だったため、「信念」はあっても具体的に何をすることが主体性を育むことにとって最善なのだろう、という手探りの状態。

そこに加えて、子どもたちの日常に手いっぱい……と、途方に暮れる日々を過ごしていました。

大きく舵を切り始めた「保育事業」

ニュージーランドでの「主体的な学び」(それこそが「探究」の原型でした)をどうにか日本で実現できないか。

スタッフに助けられながら運営する過程で、少しずつ保育というものを理解していった私は、時間が空けば、他の保育園を見学したり、体験を通して学んだり、と日本全国─ ─ 北海道から南の地域まで─ ─とにかく保育に関わるさまざまな現場に足を運びました。

保育業界に詳しい知人がいれば紹介を頼み、自ら気になる園には直接連絡し見学させてもらう。こうして数百という園を訪問するうちに「保育観」はよりはっきりと形作られることになります。

そして起業してから3年が経った2017年。

神奈川県・相模大野にある「RISSHO KID'S きらり」では、まさにニュージーランドで見かけたような探究型の保育が実践されていて、子どもたちが自分の興味関心を深掘りしながら学んでいたのです。

私はこの「RISSHO KID'S きらり」で修業をさせてもらえるようお願いしました。園長の坂本喜一郎先生は今でも私の師匠と呼べる存在です。

数年間、先生の実践する「主体性を育む保育」を体感しながら、自分の言葉と枠組みに落とし込み、さらにこれまで各地で学んだ保育のエッセンスやニュージーランドの経験を掛け合わせることで、私なりの「探究型保育」を築いていきます。

これが本書で紹介する「らいくる」の原点です。最初は本当に「ゼロ」からのスタートでしたが、「子どもたちの主体性をいかに引き出し、興味関心を深められるか」をテーマに、多くの人々から学び、試行錯誤を重ねながら今の私があります。

ナビゲーションツール「らいくる」開発

事業は少しずつ拡大し、関東各地で園を開設していきました。

起業当初は家族のように目が行き届く規模でしたが、園が増えるにつれていかに組織として主体性を育む保育を展開するかが課題となりました。

事業拡大の過程で痛感したのは、理念を現場で確実に実践するための指針の必要性でした。

主体性重視の保育や探究型保育というと、一見すると各保育者の裁量に委ねられがちで、経験の浅い職員には「具体的に何をすればいいのか」掴みにくい面があります。

また、話し合いで保育内容を決める際にも、主観的な意見や声の大きな人の主張が通りやすいという課題も見えてきました。

そこで私たちは、子どもたち一人ひとりの興味関心を見出し、どのように広げ深めていくかという探究のプロセスを「見える化」する独自のナビゲーションツール「らいくる」を開発しました。

「らいくる」は子どもの主体的な活動を支えるための環境設定、保育者の援助の仕方、記録と振り返りの方法などを網羅したガイドブックであり、いわばエデュリーの保育システムの中核です。

各園の職員はこの指針に沿って保育を計画・実践し、定期的に記録を振り返って改善を図ります。

例えば室内環境ではコーナー保育(領域ごとに遊び場を区切る方法)を採り入れ、子どもがじっくり遊び込める空間を整備することを基本としました。

援助の面では、保育者は安易に教え込まず、子どもの発見を起点に問いかけを投げかけるスタイルをルール化しています。

さらに、「らいくる」はチェックリスト形式のシートとしても機能し、各保育士が客観的な指標に基づいて自己評価・相互評価を行えるようにしました。これにより、保育現場でPDCAサイクルを回しながら質の向上を図ることが可能になったのです。

このガイドラインの確立により「探究型保育」という抽象的になりがちな概 念が現場で共有しやすい形になりました。

新人保育士であっても「らいくる」を手引きにすれば、子どもの主体性を尊重した保育の組み立て方が理解できます。ベテラン保育士にとっても、自身の保育を見直しブラッシュアップする共通言語となり、主観に頼らないチーム保育の実現に役立っています。

保育者と子どもの理想的な関係性や学びの構造を全員で論理的に共有できたことで、組織全体として探究型保育の質を維持・向上させる基盤が整ったのです。

その結果、「エデュリーの保育システム」と呼べる独自のスタイルが生まれ、現在では各園が一体となって子ども主体の探究の風土を創り上げています。(続く)

【現役保育士・てぃ先生推薦!!】 子どもの能力を最大化させるヒントが満載、注目の保育実践とメソッド