「保育士は子どもと遊んでいるだけ」、そんな誤解はいまだ根強い。

しかし現実には、発達心理学からカウンセリングまで、幅広い専門スキルを駆使して子どもと向き合っている。

それでもなぜ、保育士の社会的評価は低いのか? 解決のヒントは、専門性を“見える化”する「保育の可視化」にあった。

今回は、8月27日(水)発売予定の『2050年の保育 子どもの主体性を育てる実践的アプローチ』より、保育士に求められるスキルを紹介していく

保育士に求められる多様なスキルと研修の充実

多様化する社会環境とニーズに対応するため、保育士に求められるスキルの幅も広がっています。

子どもの保育・教育に関する知識や愛情はもちろん、例えば発達障害の子どもへの理解と適切な支援スキル、保護者の相談に応じられるカウンセリング的能力、多文化への対応力や外国語でのコミュニケーション力、さらには自治体ごとの制度への理解など挙げればキリがないほどです。

端的に言うと、保育士としての専門性はもちろんのこと、それ以外の多様なことを常に学び続ける姿勢が求められているということ。これは簡単なことではありません。

こうした時代に対応するためのひとつの方法として、保育士同士が協力し合う「チーム保育」の体制強化があります。ひとりで横断的な対応をすることは難しいですが、それぞれの専門性を掛け合わせてチームで助け合えば、対応もしやすくなります。

では、「チーム保育」を実践するには何が必要でしょうか。

まず、一人ひとりの専門性の強化、情報共有の仕組みづくりが重要になります。

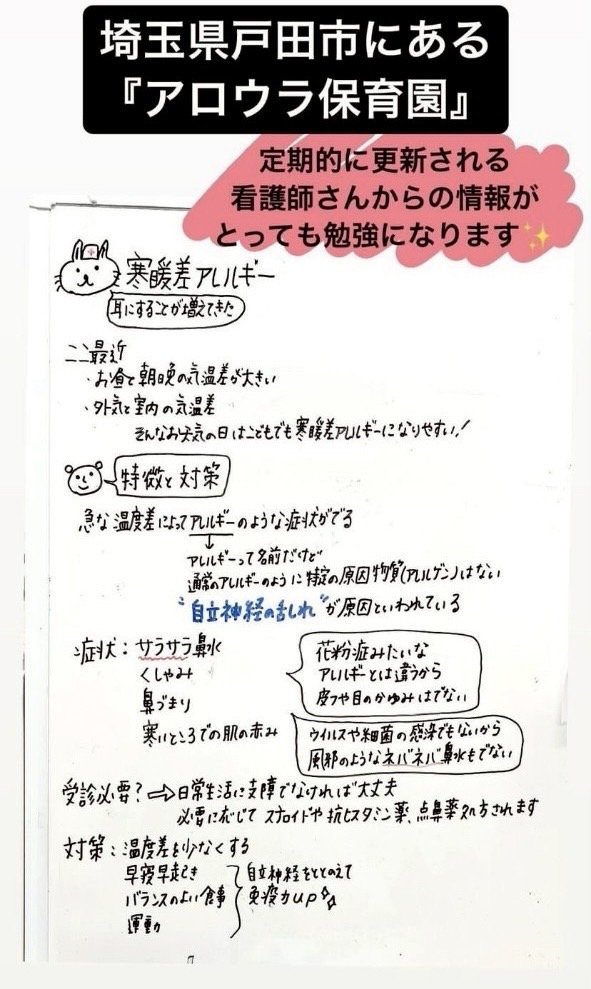

例えば、エデュリーのアロウラ保育園では、看護師が感染症や衛生のリスクをわかりやすく伝えるために、視覚的な資料を定期的に職員室や保護者の見える場所に導入しました。

「保健だより」というのはどの園でもあると思いますが、視覚的に伝わりやすい掲示や状況に合わせた発信(職員と保護者で伝える情報を変えるなど)は一方的な発信で終わることなく、受け取った側が使える情報に変えることができる好例です。

また定期的な発信と合わせて、感染症など子どもの健康に関する課題を「見える化」して議論や共有する場を設けたところ、専門性の向上や知識の共有に役立っています。

もちろん「感染症・衛生」以外の分野においても専門性を活かしてチームワークを高める工夫を重ねることで、保育士一人ひとりのプロとしての意識が高まり、組織として子どもと保護者を支える力が増していくのを感じています。

保育士の社会的評価はなぜ低いのか?

とはいえ、です。

「チーム保育」に代表される施策だけでは解決できない大きな課題もあります。

OECD の調査によれば「社会から評価されている」と感じる日本の保育従事者はわずか3割程度にとどまります。

7割近くの保育士が、「自らの仕事が社会から正当に評価されていない」と感じているわけです。実はこの数値は、調査対象9か国中で最も低いものになります。

背景のひとつには責任の重さと比較しての保育士の待遇の悪さが挙げられます

厚生労働省が発表している『賃金構造基本統計調査(令和5年)』によると、保育士の平均年収は397万円(月収約26・9万円)でした。これは、栄養士の約379 万円、介護職の約325万円と並んで、全職種の平均である約460万円に大きく劣ります。

20~30代で働く人が多い職種なので、平均年収だけでの比較が実態を正確に表しているとは言い切れませんが、それでも「待遇が良いとは言えないから、専門職としての誇りややりがいに結びつきにくい」という心理は納得がいきます。

待遇だけでなく、保育士の専門性はわかりづらく、ときには「保育士はただ子どもと遊んでいるだけ」といった誤解も根強くあるのが実情です。

こうした保育士の仕事が専門職として認識されていない現状に対しては、現場の保育者からは嘆きの声が聞かれます。

そして、専門性が適切に評価されず社会的地位が低く見られることが、まわりまわって、離職率を高めたり、優秀な人材の確保を困難にしたりと、保育現場の質を向上する上で大きな障害となっています。

保育の可視化の必要性

現場を見渡して感じることは、こうした課題の根底には、保育士の専門性が「見えにくい」ことがあります。

乳幼児期の保育は日常の中で、子どもと遊び、生活の援助だけをしているように映りがちですが、実際は、発達心理学や保育計画に基づく高度な専門職です。

ここまで示してきたように、保育士は子どもの発達状態を把握して最適な関わりを考えたり、遊びや生活の中に学びの機会を織り交ぜたりするなど、多岐にわたる専門スキルを駆使しています。

しかし、こうした専門的な働きぶりは日常の中に埋もれてしまいがちで、第三者にはその価値が伝わりにくい。

それは仕方のないことだと思います。

そこで求められるのが、「保育の可視化」です。「保育の可視化」とは、乳幼児期の子どもの成長や学びのプロセス、そしてそれを支える保育士の働きを見える形で可視化し記録・共有することです。

「発達の可視化」でも紙幅を割きましたが、これは保育士が日常的に行っていることでもあります。

具体的には、子どもの日々の活動や発達をデータとして蓄積することで、他方、保育士の専門的ケアの内容を客観的な記録として残すことができます。

例えば、保育現場で近年注目されているポートフォリオは、子ども一人ひとりの成長を継続的に記録・整理することで、その発達過程を可視化し保育の質を高めるツールです。

写真にコメントを添えて子どもの成長の軌跡をまとめたポートフォリオは、子どもの発達過程を「見える化」するだけでなく、保護者や他の保育者と子どもの姿を共有し共に振り返ることを可能にするため、近年その有用性が高く評価されています。

実際、ポートフォリオを作成する過程で保育士自身も子どもの姿を深く観察・考察することになり、それが保育士の洞察力向上にもつながるという報告もあります。

このように保育記録のデータ化・蓄積によって、これまで暗黙知にとどまりがちだった保育士の専門的な働きが「見える」形で証拠立てられるのです。(続く)

【現役保育士・てぃ先生推薦!!】 子どもの能力を最大化させるヒントが満載、注目の保育実践とメソッド