今、保育や教育の現場では子どもの「主体性」を育てることが強く求められている。自分で考え、選び、行動する力こそが、変化の激しい時代を生き抜く土台になるからだ。

では、その「主体性」はどうすれば引き出せるのか。19歳で保育園を立ち上げ、「探究型保育」という独自の保育メソッドを実践してきた菊地翔豊は、その鍵を子どもの好奇心に見出す。

子どもたちの「やりたい!」というつぶやきを拾い上げること、そこには子どもたちの可能性を最大化する未来があるという。

今回は、8月27日(水)発売予定の『2050年の保育 子どもの主体性を育てる実践的アプローチ』より、主体性を育てるための科学的根拠を紹介していく。

「主体性を育てる」は どうすれば実現するのか

近年、保育の現場では子どもたちの主体性を尊重することに重きを置いています。

背景にあるのは「自分の頭で考え、行動し、積極的に物事に取り組む」ことが、これからの時代に求められている資質である、ということが挙げられます。

エデュリーでも主体性を育むために、さまざまな仕組みを作っていますが、その肝になるのが、子どものやりたいという「好奇心」です。

特に子どもが何気なく発する「つぶやき」─ ─例えば「これやってみたい ! 」という一言は、豊かな学びの種が潜んでいるのです。

保育において、子どもの「やりたい」、興味関心といった「好奇心」(主体性を育むためにも)が重要である、ということは感覚的に納得いただけると思いますがそれは本当なのでしょうか?

ここでは子どもの「やりたい」という思いが成長発達に寄与するかどうかという点を、科学的エビデンスをもとに考えてみましょう。

心理学・教育学が示す「やりたい」の効用

子どもの「やりたい」という内発的な意欲は学習の強力な原動力となり、主体的に環境に働きかけて経験を積むことで発達が促されます。

心理学の研究では、子どもが自ら興味をもって取り組むときには、概念の理解が深く、記憶力は高まり、学業上の成果が向上することが示されています。

これは、子どもの「やりたい」という思いそのものが学びを促進するエンジンとなり得ることを示唆しています。

子どもたちの発する「やりたい」に敏感に応答する保育者は、環境を子どもの興味関心に合うようデザインします。

虫に興味を示す子がいれば、屋外で本物の虫と触れ合う機会を作り、観察や飼育を通して、その子の好きな虫の写真や虫眼鏡、図鑑を用意して虫コーナーができていく、といった具合です(具体的な事例や方法は本書第2部「2050年の保育 主体性を育む方法」をお読み下さい)。

こうして作られた、「子どもが自分の関心に基づいて自由に選択・没頭できる環境」は、子どもの自主性を尊重し、心理的欲求(自己決定感)を満たします。

実際、教育学のメタ分析でも「選択の機会」を与えることは子どもの内発的動機づけを高める効果があるとされています。

脳科学的観点から見た効果

脳科学の観点でも、子どもの「やりたい」を起点とする探究活動の有用性が裏付けられています。

好奇心に駆られて主体的に学ぶとき、子どもの脳内では記憶を司る海馬や意思決定・注意制御に関わる前頭前野、そして快感や動機づけに関わる報酬系(腹側線条体)の活動が高まることが報告されています。

これは、好奇心によって脳の学習回路が文字通り「点火」され、情報を吸収しやすい状態になることを意味します。

実際、好奇心が刺激された状態においては、記憶の定着率が上がるだけでなく、そのとき同時に学んだ別の情報まで記憶しやすくなるという研究結果もあります(好奇心による脳内ドーパミン分泌が学習を強化すると考えられています)。

また、前頭前野の活性化は、子どもが自ら計画を立て試行錯誤する中で実行機能のトレーニングになっている可能性も示唆しています。

先にも触れたとおり、幼児期は脳の神経可塑性が高く、経験によってシナプス結合がダイナミックに書き換わる時期です。

主体的な探究活動を通じて「自分で考えて行動する」経験を積むことは、脳の発達に好ましい刺激を与え、学習に適応した脳回路を強化することにつながっていくわけです。

このように、「やりたい」に基づく探究は脳レベルでも子どもの学びの土台を強化すると言えます。

こうした背景から私たちの「探究型保育」では、「つぶやきを拾う」という「子どもたちのやりたい」を起点とした環境づくりに取り組んでいます。

詳細は本書第2部に譲りますが、重要な二つのポイントについて簡単に触れておきます。

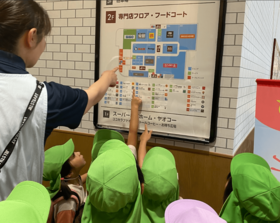

ひとつは「本物に触れる」ことです。

子どもの「やりたい」は生ものです。その瞬間の好奇心を逃さず(タイムリー)、本物の体験につなげることが深い学びを引き出します。

電車に興味を示した子は、実際に駅に出かけて模型電車を見たり(地域資源)、園庭に線路を作ってみたり(クリエイティブタイム)と、リアルで手応えのある活動に発展させます。

こうした実体験は子どもの五感を刺激し、興味を一層高める効果があります。教育学の研究においても、子どもにとって興味を惹く「ハンズオン」(hands-on)な課題は内発的な学習意欲を喚起することが示唆されていますが、何より興味を持っている瞬間に本物の体験を提供することで、子どもの探究心の炎を絶やさず、より深い知識の定着へとつなげることを意図しています。

もうひとつは、子どもたちが「やりたい」活動を存分に楽しんだ後の保育です。

私たちの園では実体験のあとに、みんなで円になって、自分が発見したことや感じたことを語り合う時間(サークルタイム)を設けています。

子どもたちは、他の子の発見に耳を傾けるうちに、新たな疑問が生まれたり、自分一人では気づけなかった視点に気づいたりします。保育者は対話をファシリテートし、「どうしてそう思ったの?」「他に試してみたいことある?」といった問いかけをすることで子どもの考えを引き出します。

言語化して振り返ることで経験が整理され、点と点がつながって知識の「線」が生まれ、学びが統合されていく。対話的なプロセスによって子どもは自分の学びを客観視し、探究を深化させ、次の探究への見通しを持つようになります。

ただ「やりたい」を実践するだけでは、いい保育とは言えないと思います。その後の活動にまでしっかりと「探究」の種を蒔いておくことが肝要になるわけです。(続く)

『2050年の保育』(第2章「子どもの力を最大化する保育とは」)より

【現役保育士・てぃ先生推薦!!】 子どもの能力を最大化させるヒントが満載、注目の保育実践とメソッド