子どもの主体性を育み、可能性を最大限に引き出す「探究型保育」。いま、その考え方は、現場で葛藤を抱える多くの保育士たちの間で広がりつつある。

この実践をリードするのは、著者が19歳で立ち上げた保育園「エデュリー」。

子どもたちの目が輝く瞬間を大切に、日々の取り組みを紹介するInstagram(@edulead_insta)は、フォロワー数3万人を超えている(2025年8月現在)。

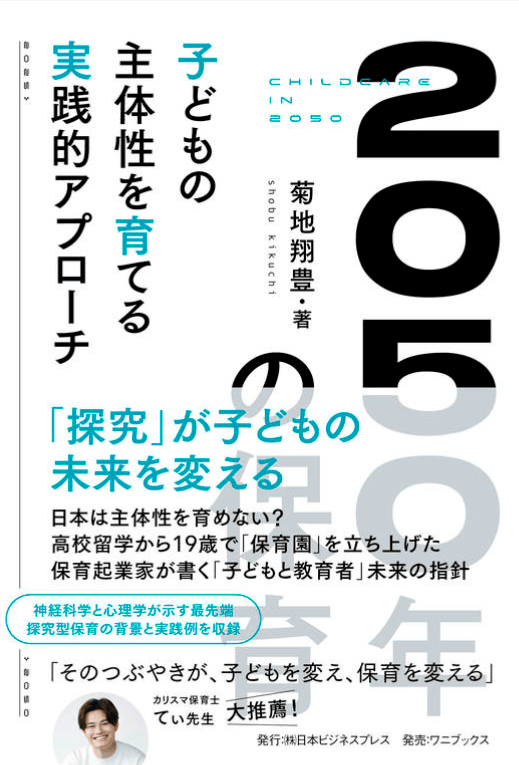

そんな探究型保育とは、一体どんなものなのか? 従来の保育とは何が違うのか? 今回は、8月27日(水)発売予定の『2050年の保育 子どもの主体性を育てる実践的アプローチ』より、第1章「子どもたちの可能性」の一部を紹介する。

探究とはなにか? なぜ求められるのか?

「世界で一つだけの保育園をつくる」ことを目指した私たちの保育・療育施設は、私が19歳で立ち上げたエデュリーという会社(当時はKIDS ONE)で運営しています。

おかげさまでたくさんの保育関係者に注目をしてもらっていて、例えば、保育の実践例をこまめに投稿するインスタグラムのフォロワー数は3万人を超えました。

「好き」をテーマにした保育の投稿は「閲覧数」数が1000万回を超え、「0歳児さんのお部屋」を代表とする投稿もそれぞれ1000以上の「いいね」がつくなど、シリーズになったものも多くあります。

投稿を見に来てくれる人たちの中には、より良い保育のヒントを求める全国の保育士さんたちがたくさんいます。

彼・彼女たちから寄せられるコメントやメッセージには、思い描く理想の保育を現場で実現できていない、というもどかしさと、それでも「なんとかしたい」という向上心が見受けられます。

そんな中でエデュリーのインスタグラムから伝わる「子どもたちの目が輝く瞬間」や「保育者が工夫をこらしている具体的な場面」に「自分たちの現場でもできないだろうか?」と興味を持ってくれているようです。

こうした保育士たちに共通するのは、これまでの【保育士主導の保育】だけではなく【子どものやりたい、という気持ち、主体的な思いを大切にして、子どもたちの成長に伴走する保育】をしたい(これを主体性保育と言います)、という思い。

それはまさに、エデュリーが実践する「探究型保育」そのものなのです。

子どもたちの持つ能力とは

「子どもが自ら課題を設定し、その課題を自ら解決できる能力」である主体性を最大化するために、(子どもの)興味関心を起点に保育をデザインしていく、そのプロセスを指す。エデュリーのミッション。

VUCAとも呼ばれる予測困難な時代に「正解」を求めることは簡単ではありません。 むしろ「正解」や「答え」がないことの方が多いものです。

詳しくは後述しますが、これまでの教育は「答え」を教えることに焦点が当てられていました。そこで重要だったのは知識の量つまり「覚える」「知る」といったことでした。

しかし、時代が変わり、子どもたちにとってもっと違う力も必要だよね、と推進されたのが「探究」的なものの見方です。

文部科学省が学習指導要領の中で発表したこの「探究型学習」は、大きく分けて、子どもが主体的に/課題を立て/情報を収集、意見交換をし/それらを整理、分析する/そこから感じたことを発表していく/というものです。

こうした「探究」型の重要性は、保育においても同様です。

私たちは、日本のみならず、世界で研究・調査された(科学的な)知見を学び、これまで培った「保育現場」の叡智を結集し、子どもの日常の中から生まれる興味関心を起点にする「探究型保育」を作りあげました。

それが一体どんなものなのか。 最初にその「探究型保育」について、園での保育事例を交えながら「探究型」の持つ背景を紹介したいと思います。

知識偏重から主体的な学びに転換する方法

知識偏重から、子ども自身が考え主体的に探究する学びへ。

日本の教育全体が、大人主導の詰め込み型から子ども主体の「主体的・対話的で深い学び」への転換期にあります。

くしくも、ChatGPTなどのAIの台頭によって人間がよりたやすく世界中の情報にアクセスできるようになりました。そのため既存知識を暗記するよりも、新たな課題の発見や問題解決の思考力の方が価値があるとみなされるようになっています。

では、それをどうやって「保育」でも実現するのか。私は、それを追求してきました。

紹介した一連の活動のポイントは、子どもたちが興味関心を出発点に、失敗を重ねながら問題解決のヒントを見いだしていくプロセスです。

保育者は彼らの「やってみたい」という意欲を「タイムリー」に広げ、活動が次につながる「仕掛け」を用意しながら探究に伴走し、子どもの活動の質が最大限高くなるよう「環境をデザイン」しています。

保育者がすべきことは、何かを「教える」ことではなく、また「やること」や「テーマ」を設定することでもなく、子どもたちの主体性を育むことです。

そのために例えば「子どもたちの興味関心を見つけ出すこと」を、私たちは「つぶやきを拾う」として、独自のカリキュラムとして保育者に徹底しています。

そうして作られたプログラムは『らいくる』という形でまとめあげ、私たちの運営する保育園だけでなく、その他の保育施設や自治体などでも採用してもらっています。私にとって子どもたちの主体性を重視した保育が、さまざまな形で広がることが「未来の保育」への一つの願いです。

まずはその前提となる「保育」の現在地と、科学的な根拠について示していきたいと思います。(続く)

【現役保育士・てぃ先生推薦!!】 子どもの能力を最大化させるヒントが満載、注目の保育実践とメソッド