シンクロナスで連載中の『平安貴族列伝』の書籍が5月21日発売!

大河ドラマで話題!第一人者が描く、現代人と変わらない「平安貴族」のリアル

詳細はこちらをチェック。

(1)「薨卒伝」で読み解く、平安貴族の生々しい人物像

(2)平凡な名門貴族が右大臣に上り詰めた裏事情

(3)朝廷の公式歴史書にまで書かれた宮中の噂の真相

(4)朝廷からも重宝された「帰国子女」の正体

(5)優秀な遣唐僧が東大寺の僧に怒られた意外な理由

(6)天皇の外戚で大出世、人柄で愛された渡来系官人 ☜最新回

・百済系氏族が生母の桓武天皇

・渡来系氏族として初の議政官就任

百済系氏族が生母の桓武天皇

今回は趣向を変えて、渡来系のある人物を紹介することとしよう。『日本後紀』巻十二の延暦二十三年(804)四月辛未条(27日)に載せられた。和家麻呂(やまとのいえまろ)という人物である。

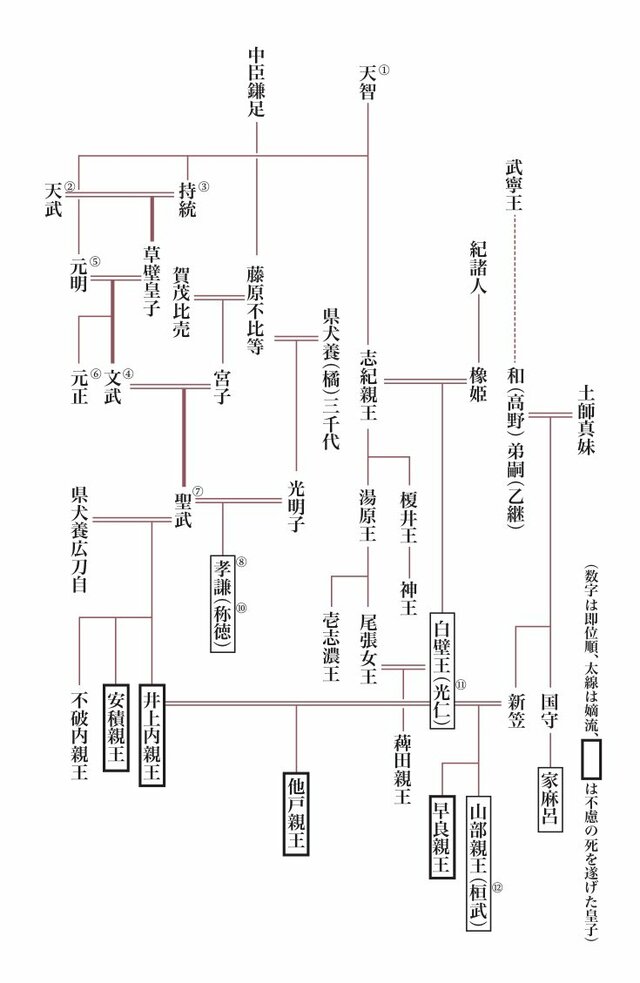

宝亀(ほうき)元年(770)に未婚の女帝であった称徳(しょうとく)天皇(阿倍(あべ)内親王)が死去すると、天武系の皇親は1人も残っていないという状況に陥ってしまっていた。幾度となく繰り返された「奈良朝の政変劇」によって、数多くの皇親は葬られ、生き残った者も臣籍に降下したり出家したりして、皇位継承権を抛擲(ほうてき)してしまっていたのである(倉本一宏『奈良朝の政変劇』)。

やむなく式家を中心とする藤原氏は、聖武(しょうむ)皇女の井上(いのうえ)内親王と結婚して他戸(おさべ)王を儲けていた天智(てんじ)孫王に過ぎなかった白壁(しらかべ)王を立太子させ、ついで即位させた。光仁(こうにん)天皇の誕生である。父も母も即位していない他戸王に直接皇位を継承させることは無理があり、他戸王への中継ぎとして、いったん老齢の白壁王を立て、皇太子となった他戸親王に、適当な時期に譲位させるつもりだったのであろう。

ところが、宝亀三年(772)、皇后井上内親王が呪詛に連坐して廃されるという事件が起こり、皇太子他戸も、その地位を追われて、庶人とされた。

そして翌宝亀四年(773)正月、山部親王が皇太子に立てられたのである。山部は光仁の第一皇子ではあったが、生母の和(高野)新笠(にいがさ)は、武寧(ぶねい)王の末裔を称する百済系氏族の出身であった。もちろん、武寧王の子孫というのは疑わしいが、百済からの渡来系であることは確かであろう。いずれにせよ、これまでの天皇家(および大王家)の歴史をまったく逸脱した出自を持っていたのである。

なお、宝亀四年に大和国(やまと)宇智(うち)郡の没官された宅に幽閉されてしまった井上内親王と他戸とは、その二年後の宝亀六年(七七五)、同日に死去した。この死が尋常のものではなかったことは、当然である。

渡来系氏族として初の議政官就任

天応(てんおう)元年(781)、光仁が譲位して皇太子山部が即位した(桓武天皇)。皇統創始者としての意識が強かった桓武は、「軍事と造作」、つまり三度の「征夷」と二度の造都(長岡京と平安京)を遂行した天皇であった。

近い血縁の親族も少なかった桓武は、記録に残っているだけでも、26人の后妃から、合わせて十六人の皇子と十九人の皇女を儲けた。皇后藤原乙牟漏(おとむろ/良継(よしつぐ)の女(むすめ))や、妃酒人(さかひと)内親王(光仁天皇皇女) などはともかく、特筆されるのは、女御の百済王教法(くだらのこにきしきょうほう)、宮人の百済王教仁(きょうじん)・百済王貞香(ていか)・坂上又子(さかのうえのゆうし)・坂上春子(しゅんし)、女嬬の百済永継(くだらのながつぐ)といった、多くの渡来系の女性に皇子女を産ませている点である(坂上氏は、元は東漢(やまとのあや)氏)。桓武にとって、自分の出自が百済系であったという事実は、大きなアイデンティティとなっていたのである(倉本一宏『皇子たちの悲劇』)。

また、桓武は生母である新笠の出身氏族である和氏の官人を高い地位に就けた。ミウチとしての行賞なのであろう。なお、和氏の名は、大和国城下郡大和郷( 現奈良県天理市佐保庄町大和)に由来する。元は和史(ふひと)という姓であったが、光仁の即位にともなって、和弟嗣(乙継)と新笠に高野朝臣姓を賜わった。延暦二年(783)には乙継の子である国守(くにもり)たちも高野朝臣となっている。延暦九年(790)には、皇太后が追贈された新笠の一周忌に際して、乙継に正一位を追贈している。

和(高野)国守は、従五位上大蔵少輔で終わったが、それでもその出自から考えれば、異数の出世と言えるであろう。

その子(異伝もある)の家麻呂は、天平6年(734)の生まれ。従七位上という低い位階から出身したが、延暦五年(786)に一挙に従五位下という高位に上った。もちろん、桓武の推挽あってのことである。ただ、官職は微官に任じられることが多く、伊勢大掾・造酒正・造兵正・内廐助・美濃介・治部大輔・大和守・相模守と歴任した。

ところが、延暦十五年(796)、いきなり議政官である参議に抜擢された。まだ位階は従四位下に過ぎず、しかも年齢は63歳に至っていたのであるから、きわめて異例の人事であった。前年の延暦14年(795)には、桓武は父方の近親(又従兄弟)の神王と壱志濃王を中納言に抜擢しているから、親族重視策の一環として、母方のミウチである家麻呂も、議政官に上らせたのであろう。なお、渡来系氏族出身者として議政官に上ったのは、これが初例である。

家麻呂は、延暦16年(797)に衛門督と兵部卿を兼任し、延暦17年(798)には従三位中納言に上り(この年、神王が右大臣、壱志濃王が大納言に上っている)、延暦18年(799)には治部卿、次いで中務卿を兼任し、延暦22年(803)には宮内卿を兼任しているが、驚くのは、この間、相模守も引き続き兼ねているということである。

延暦22年には数えで70歳、いきなり出世したのみならず、考えられないくらい激職を兼任していたのであるから、身体の方は大丈夫なのかと、他人事ながら心配していると、延暦23年(804)に死去してしまったというのが、先に挙げた史料である。従二位大納言を贈られている。翌延暦24年(805)に同じ渡来系の坂上田村麻呂が参議に任じられているのは、家麻呂の後継者という意味もあるのであろう。

私が感動するのは、その昇進と激務もさることながら、家麻呂の人となりである。「天から授かった才質は不十分であった」にもかかわらず、「過分の出世」をすると、人はいったい、どのような態度に出るのであろうか。

世間には、何かの拍子に実力不相応の地位に就いた途端に威張り散らし、下の者を顎でこき使ったりする連中も多いと聞いているが、家麻呂は違っていた。「顕職についても旧知の人に会うと、身分の低い人であっても嫌わず、握手して語り合った」という態度を続け、「これを見た者は、感じ入った」とある。

異国に生きる道を探さなければならない渡来系独特の処世術と言ってしまえば身も蓋もないが、やはり若年時からの歩みが培った人徳というものなのであろう。人間というものは、かくありたいものである。