「子どもの力を信じて見守る」

一見シンプルに聞こえるが、現実に実践するのは決して容易ではない。この理念に挑み続けてきたのが、幼児教育に携わる菊地翔豊氏だ。

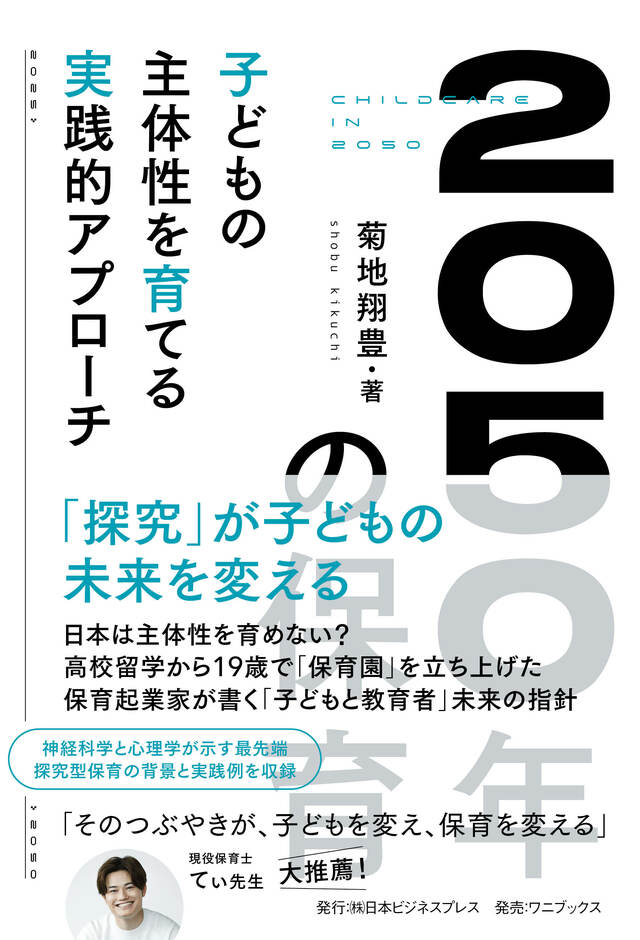

菊地氏は19歳で保育事業を立ち上げ、東京都や埼玉県で複数の保育所を運営しながら、子ども一人ひとりの興味や関心を起点に学びを設計する「探究型保育」を提唱してきた。

著書『2050年の保育』では、子どもの力をどう引き出すかをテーマに、大人が果たすべき役割や具体的な実践例がまとめられており、読む人に強い共感と学びをもたらす一冊となっている。

その実践と理念に心を動かされたのが、モンテッソーリ教育を実践する2児の母、杉浦あきえさんだ。

「何度も頷かずにはいられませんでした」と語る杉浦さんは、本書のどんな点に魅了されたのか?

杉浦さんが読みどころを綴った書評を紹介する。

日本に馴染めなかった19歳の若者が志したのは「学ぶことの楽しさ」を教える保育だった。

個性的でありながら「一人ひとりの興味関心」にもとづいた「探究型保育」を実現できた理由とは?

保育・教育・子どもの成長のエビデンス。最新のテクノロジー、そして経験と熱意が作り上げた「個別最適」を実現する実践的保育のノウハウを多数収録。

子どものために大人がすべきことは「信じて託す」こと

著書を拝読しながら、何度も「そうそう、そうなんだよな」と心の中で頷いていました。

『2050年の保育』(菊地翔豊 著)は、未来の話をしているようでいて、実は「今、ここにいる子どもたち」をどう見つめ直し、大人である私たちが何をすることができるのかを問う一冊です。

著者の菊地さんは19歳で保育事業を立ち上げられ、全国で複数の園を運営していらっしゃる方。たくさんの試行錯誤を重ねる中で、「探究型保育」という新しい保育の形を提案されています。

タイトルに掲げられた「2050年」という言葉は、決して遠い未来の話ではありません。むしろ、「これからの25年間をどう生き、どう実践していくのか」「子どもたちにどんな社会や場所を渡せるのか」を考えるための羅針盤のような著書だと感じました。

冒頭では、乳幼児期の体験がその後の人生に与える影響について触れられています。もちろん発達のペースには個人差がありますが、どの子も無条件に受け入れられ、大人に応答的に関わってもらうことが欠かせません。

さらに、それぞれの欲求や興味・関心を見極め、そのエネルギーが発揮できるような環境や時間、サポートを整えることもまた、とても重要な要素です。

「探究型保育」の実践には、モンテッソーリ教育と深く重なる部分がいくつもありました。

たとえば、「子どものつぶやき(興味関心)を大切にする」という姿勢や、子どもの主体性・内発的動機づけを尊重する考え方。また、「子どもを観察する」ことでその欲求や発達の方向を見極め、過不足ないサポートを行うという“観察を起点とした保育”の在り方です。

一斉教育の現場ではどうしても「大人中心」「大人起点」になりがちですが、「探究型保育」は子どもが中心。著書に登場する具体的なエピソードや写真からも、子どもたちの満ち足りた表情が伝わってきました。

一斉教育が当たり前だった環境しか知らない場合、こうした実践は理想論に聞こえるかもしれません。

集団を“まとめる”のではなく、一人ひとりの動きを観察しながら臨機応変に動く。予定調和ではいかないその現場は、まさに生きた学びの場です。

私自身、公立幼稚園で教員をしていた頃を思い返すと、「そんなに自由にしていたら集団が成り立たないのでは」と思ってしまっても不思議ではありません。

けれど著書では、保育者の役割やチームとしての動き方まで具体的に示されており、「それができたらいいよね」という理想論では終わらない。現場で“今日からできること”を見出せる実践書だと感じました。

そして何より、本書全体を貫いているのは“子どもを信じるまなざし”です。

「自由」とは、子どもの力や可能性を信じていなければ決して渡せないもの。だからこそ、子どもを“まとめる”よりも、“信じて託す”ことが重視されます。

子どもは、守られた自由の中で自ら体験し、失敗し、工夫しながら学びを深めていく存在。大人が信じて見守り、今の子どもに必要なサポートができたとき、そこには目には見えないけれど確かに積み重なっていく力があります。「探究型保育」は、それを現実の場で形にする方法だと感じました。

25年後の2050年。

その年月は、子どもたちにとって「今この瞬間」の積み重ねです。私たち大人にできるのは、「いつか」ではなく「いま」実践すること。小さな一歩でも、子どもを取り巻く環境を少しずつ変えていくことが、未来をより豊かなものへと導くのだと思います。

著書を閉じたあと、私は改めて考えました。2050年の保育は、遠い未来にあるものではなく、今ここで子どもを信じて関わる一人ひとりの大人の中ですでに始めていくべきことだと。

公立の幼稚園教諭をしていた頃、日本の一斉教育に疑問を抱きモンテッソーリ教師に。2016年、2021年生まれの娘の母。現在は「子どもが尊重される社会」を目指して、モンテッソーリ教育に沿った子どもや子育てについての発信している。2021年からオンラインコミュニティ「Park」の主宰、2022年から子育てのためにモンテッソーリ教育を学べるオンラインスクール「モンテッソーリペアレンツ」の運営、ベビーブランド「mu ne me(ムネメ)」を開始。毎朝5時に「モンテッソーリ子育てラジオ」を配信中。