指導者、あるいは親、または先生。そういった「何かを伝える」立場にある人にとってこれほど貴重な一冊はない。

時代が変わった、と言われ、かつての――例えば一方的な――「教え方」や「伝え方」は通用しなくなった。それを嘆く人もいるが、現場にいる者たちにはその時間もない。

果たして伝えること、教えることはどうあるべきか。一つの解法はモデルとなる人たちの方法をなるべく多く知り、自分なりにかみ砕いていくことになる。

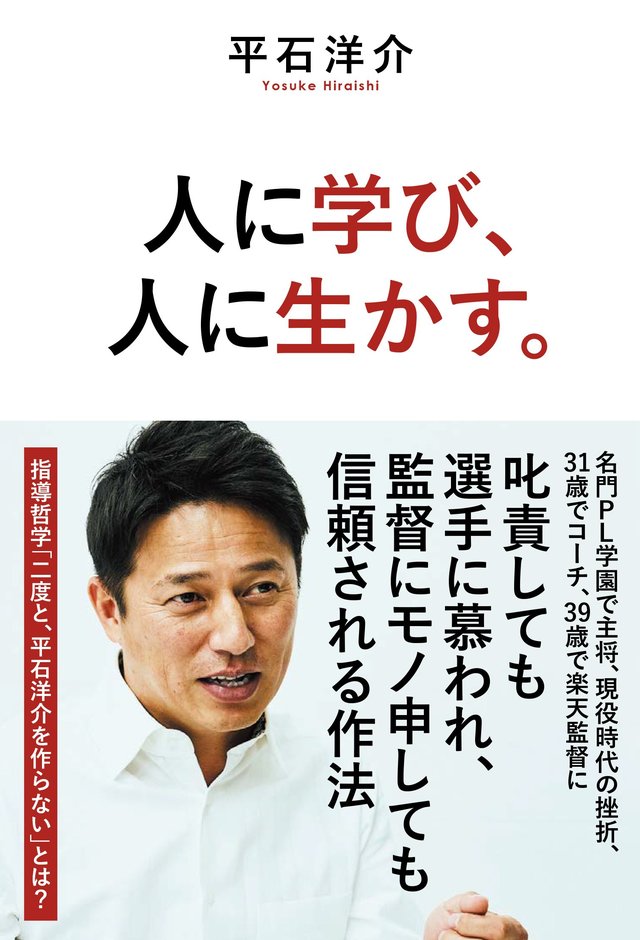

元楽天イーグルス監督でソフトバンクホークスや西武ライオンズでも指導者を務めた平石はそのモデルのひとつになる。初めて記した書籍『人に学び、人に生かす。』は、指導哲学とも言えるその背景を、彼が経験してきた具体的な出来事(それは野球ファンにとってもたまらないものばかりだ)から考察し、誠実にまとめあげている。

本稿は、そんな1冊を読んだ、『下剋上球児』(日曜劇場で連続ドラマ化され反響を呼んだ)の著者・菊地高弘の書評になる。一年中、アマ球児たちを追い続け、誰より深く「現場」の声を知るスポーツライターが感じた本書の魅力――。

オコエ瑠偉に学んだ「モノ差し」の違い

なぜ、この人は多くの球団から請われるのだろう。平石洋介さんに対して、そんな漠然とした疑問を抱き続けてきた。

現役時代にプロ球界で放った安打数は37本。もちろん、プロ野球選手になること自体、奇跡的な確率をくぐり抜けてきている。それでも、一度も1軍のレギュラーとして活躍していない人物がプロ球団の監督となり、退任後も次々に指導者としてのオファーを受け続ける事実は驚異と言うほかない。

平石さんが指導者として請われる理由。平石さんの著書『人に学び、人に生かす。』に、その答えがあった。誤解を恐れずに言えば「恩讐の一冊」かもしれない。

筆者は「松坂世代」の1学年下の高校球児だった。藤川球児、和田毅、杉内俊哉、村田修一、館山昌平、久保康友……。平成の怪物と謳われた松坂大輔の同学年からは、数々の名選手が輩出された。そんなタレント揃いの世代で、筆者が平石さんに抱いたイメージは「PL学園の名コーチャー」だった。高校時代の平石さんは左肩の故障もあって、レギュラーですらなかったのだ。

1998年夏の甲子園準々決勝·横浜対PL学園は球史に残る名勝負になった。延長17回にもつれる死闘の末、横浜が9対7で勝利。今でも語り継がれる伝説的な一戦だった。のちに名勝負の裏側に迫ったドキュメンタリー番組が放送されたことで、平石さんの存在がクローズアップされる。

三塁コーチャーとして横浜バッテリーのクセを盗んだ平石さんは、ある揺さぶりをかける。松坂がストレートを投げる際は「いけ~、いけ~」、変化球の際は「狙え~、狙え~」と叫ぶ(当時は選手が球種を伝達する行為はルール違反とされていなかった)。ドキュメンタリー番組では、PL学園打線は平石さんの声掛けによって松坂を攻略したという構成になっていた。

実態はやや異なるようだが、平石さんの存在が全国区になったのは、この番組がきっかけと言っていいだろう。類まれな洞察力を持つ、PL学園の三塁コーチャー。そんな名勝負の脇役は、同志社大、トヨタ自動車を経て、東北楽天ゴールデンイーグルスに入団する。

現役生活は7年間に留まったが、その後は楽天だけでなく、縁もゆかりもなかった福岡ソフトバンクホークスや埼玉西武ライオンズでもコーチとしてユニホームを着ることになる。

PL学園時代のように、頭脳や観察眼でのし上がったのだろうか。筆者はそう想像していたが、実際はまるで違った。平石さんが指導者として大事にしたのは、「心の温度を知る」ことだという。平石さんは著書のなかで、こうつづっている。

〈選手に「好かれたい」と思って接したことはなかった。

つまるところ、僕が選手との会話で知りたいのは「温度」だ。「心の温度」ともいうべき、その心情を知ろうとすることが「人」と「人」の関係を強固にし、ひいては変化をもたらす。

「おはよう」とお互い声を掛け合う。いつも以上に返答がきびきびしている、あるいはテンションが低い。その機微を読み取り、選手の心身の状態を探る。

「こいつ、元気そうに見えるけど、内心では落ち込んでいるな」「結果はついてきていないけれど、調子が悪いとは感じていないな」。目に見える結果や姿だけではわからないものを、会話の中で探ろうとしてきた。〉(『人に学び、人に生かす。』より/以降同)

今や生成AIに「壁打ち」をする時代である。平石さんの「心の温度を知る」という手法は、現代のビジネスマンにはアナログに映るかもしれない。だが、一方で現代を生きる人にもっとも欠けている部分でもあるのではないか。

本名を伏せて、SNSで醜悪な感情をぶつける。そんな当たり屋のような行為に辟易として、不法者をブロックする。考えが合わない人とは、接しないことが一番。そんな諦観が社会全体に横たわっているように感じる。

だが、平石さんは真逆のタイプと言っていい。

〈僕はとことん腹を割って話そうとするタイプだ。ふてくされていればどんな選手でも話しをする。そしてなんとか前を向いてほしい。〉

昨年に社会現象になったテレビドラマ『不適切にもほどがある!』(TBS系)の主人公·小川市郎(阿部サダヲ)のようだ。昭和から令和にタイムスリップして、息苦しく生きる人々に真正面からぶつかっていく。

平石さんもまた、そんな指導者だった。所かまわず大音量で音楽を流す高卒ルーキーのオコエ瑠偉(現巨人)。マイペースで何度言っても同じ失敗を繰り返すリチャード(現巨人)。問題児に手を焼きながらも、平石さんは何度もコミュニケーションを取る。「心の温度」を測り続けるのだ。

かといって、過度に自分の価値観を押しつけるわけではない。平石さんはオコエを例に出して、こうつづっている。

〈瑠偉は、自分の持っている常識、「普通に考えれば」が共有できないところからスタートする「人」と「人」との関係があることを教えてくれた。「普通」の物差しは人によって違う。どうしても自分のモノ差しで人を判断したり物事を決めてしまったりすることがあるけど、そもそもそのモノ差しが違うのだ。〉

人と人との関係性を重視する昭和式と、多様性を認める令和式のハイブリッド。それが平石洋介という、若き名コーチの根底にあるものかもしれない。

「反面教師」野村監督との日々も平石洋介は、指導に生かす

それでは、なぜ平石さんはそんな指導者になったのか。平石さんは決然とした筆致でこうつづっている。

〈自分のような選手を絶対に作らない〉

平石さんはたとえ年上の大先輩だろうと、「気になることがあれば見過ごせない」性分だという。なかでも、かつての名将·野村克也に対しては「反面教師」とまで言い切っている。いったい、何があったのか。

野村が楽天の監督が就任したのは、平石さんのプロ2年目。それからの4年間を平石さんは「後悔しかない」と総括している。

「そんなんで打てるかい。お前なんか二度と使わん」

打撃フォームを一目見るなり、野村監督は平石さんにそう告げたという。打法を変えても、「打ち方を変えろ」と言われ続ける不条理。何度も「お前はどうせ今年でクビじゃ」と暴言を吐かれ、長時間にわたる公開説教という屈辱も受けた(余談ながら、公開説教にまつわる山崎武司の男気エピソードは痛快で必読だ)。

進退窮まった平石さんは、野村監督をトイレまで追いかけて「打ち方を教えてください」と懇願する。だが、野村監督は平石さんをことごとく突き放し、最後まで手を差し伸べることはなかった。

平石さんが言う「後悔しかない」という思いは、必ずしも野村監督への恨みではない。指導者の顔色をうかがうあまり、確固たる自分の技術を磨き上げられなかった自分自身への悔恨である。

プロ生活晩年、平石さんは1軍昇格の見込みを失った夏場に今までにない感覚をつかむ。2軍ながら.383の高打率をマーク。その矢先、平石さんは戦力外通告を受けた。その時の心情を平石さんはこう書いている。

〈プロになってからの僕には「自分」がなかった。(中略)

バッティングには「上から叩け」だけでなくたくさんの理論があるが、それが全員にとっての正解ではない。人の身体は千差万別で、例えば、可動域が広い人がいれば狭い人もいる。骨格も違えば、手足の長さも違う。したがって、ひとつの動きが「絶対」とは言い切れない。

だが、現役時代の僕は理論に囚われてしまっていた。特に、コーチたちのやり方、監督の求めるものばかりを優先していた。自分で試行錯誤してたどり着いた形があっても「それはダメだ」と否定されれば、取り組むのをやめた。〉

平石さんが時に選手にぶつかり、時に選手を認める理由。「自分のような選手を絶対に作らない」という言葉の裏からは、「平石洋介はもっとやれた」という悲痛な叫びが聞こえてくる。

現在は野球評論家として野球界にかかわる平石さんだが、いずれ近い将来、再びユニホームを着る日は訪れるだろう。そう確信させるだけの熱量が、この256ページからほとばしっていた。

1982年生まれ。東京都出身。野球専門誌『野球小僧』『野球太郎』の編集者を経て、ライターとして独立。『中学野球太郎』誌上では打者として有望中学生投手と真剣勝負する「菊地選手のホームランプロジェクト」を連載中。著書に『野球部あるある』シリーズ(「菊地選手」名義/集英社)、『巨人ファンはどこへ行ったのか?』(イースト・プレス)、『下剋上球児 三重県立白山高校、甲子園までのミラクル』(カンゼン)がある。Twitter: @kikuchiplayer