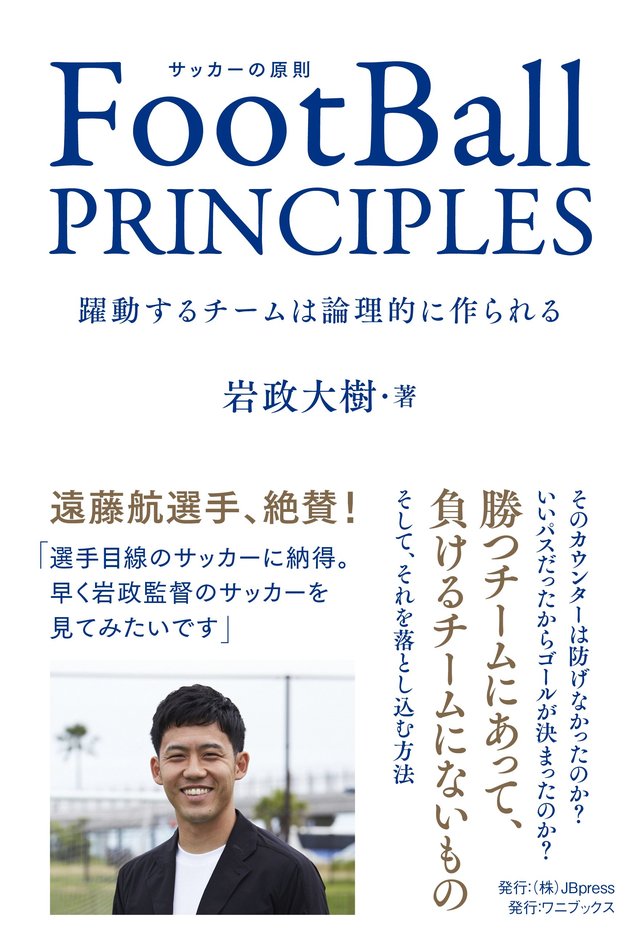

話題が続く『FootballPRINCIPLES』冒頭から第1章5部までを公開。果たしてサッカー界に「原則」の議論は足りているのか。ロシアワールドカップを総括できているのか?

はじめに

日本は進歩しているのだろうと思います。

こと、サッカーを見てもそれは明らかです。例えば、東京五輪代表は、開催国であることやコロナ禍の影響で多くの大会がずれ込んだことなどを差し引いても、大きな躍進を見せてくれました。

なぜ日本サッカーは進歩できたのか。

そのひとつの理由には、間違いなく「海外」を経験した選手が増えたことが挙げられます。レベルの高い国でプレーをしている、という環境的な要因はもちろん、そこで個々の選手たちが「正解のないサッカー」をプレーし、考え、学び続けたことでもたらされたものはとても大きいだろうと推測されます。

では、「海外」にあって「日本」に足りないものとはなんでしょうか。

フィジカルでしょうか。能力? それとも……指導者でしょうか。育成かもしれません。あるいはそのすべてなのか。

日本にいると、どれも大きな差があるように感じてしまいます。実際、海外でプレーする日本人選手に逞しさを感じることは多々あります。彼らは、何を感じ、学んだことで日本にいたときより成長できたのでしょうか。

特にヨーロッパサッカーはいまや世界サッカーの中心であり、トレンドの発祥地です。

決してそれがすべてとは思いませんが、それでも考え抜かれた戦術やチームマネジメントを肌で知ることができる。わたしはそれを経験したことがないですから、うらやましいと思うこともあります。ただそれは、プレーをしたかった、ということではありません。最先端のサッカーにおけるベースの部分、揺るがないもの、それを確かめたかった、という気持ちに近い。きっとそれこそが、「海外」にあって「日本」に足りないものなのだろう、と思うからです。

海外での経験、フィジカルや技術の向上はとても大事です。ただし、それだけで日本サッカーを成長させるほど素晴らしい選手たちは生まれてきません。向き合うべきは、サッカーにおけるそのベースの部分であるはずです。

確かに日本サッカーのレベルは上がりました。それは日本サッカー界全体の努力のたまものです。そこから生まれた選手が「海外」でプレーをし、得たものがさらに大きな成長の糧となっています。しかし、同じ速度で、いやもっと速く世界のサッカーも成長しています。

「海外」にあって「日本」に足りないものを、知らないではいられない。

むしろそこの部分さえ、しっかりと語り合い、議論をし、整理することができればもっともっと素晴らしいサッカーを見せることができるのではないでしょうか。

本書では、こうした問題意識をもとに、「いま、日本サッカーに必要なもの」「世界にあって日本に足りないもの」へのわたしなりの考えを提示したいと思います。

さて、この本ではさまざまな選手、指導者との対談やLive配信の内容を引用しています。それらはわたしが2018年12月から始めた『PITCH LEVELラボ』で実施したもののごく一部です。

理解の一助となっていることを祈りつつ、かかわってくださった選手や指導者、会員のみなさんに感謝を申し上げます。

第1部 日本サッカーに足りないもの

中途半端<徹底<バリエーション

徹底すること、徹底してやり切ることはどんな場所でも求められます。

サッカーも同じで、チームとしてやるべきことを決めて、それに対してどんな困難、状況があろうとやり切っていくことは、チームの「あるべき姿」として求められてきました。

かつてわたしが所属していたチームでも、サイドで起点を作ることを徹底していたときがありました。相手がどう来ようともサイドに入れる。実際、それをやり切る強さがありました。結果につながったこともありました。

きっとプロのサッカーチームでもこうした戦い方は多いと思います。

しかしです。このところその姿に対し、違和感を覚えるようになっています。誤解を恐れずに言えば、時代遅れではないか、とすら感じています。

例えば、相手のディフェンスラインにどんどん蹴り込んでいくことを徹底する チームが、セルヒオ・ラモスやバラン(世界トップクラスのセンターバックたち)がいるチームと対戦したらどうでしょう。速くて強いふたりは、自分たちのところに入れてくるとわかっているわけですから、簡単に対応できます。そして、クリアもせず、ボールをつないで一気にひっくり返されてしまう……。容易に想像できる結末です。

つまり、「徹底」というのは、フィジカルや技術といった能力の質的な優位性がどちらにあるかで勝敗が決まってしまいます。おまけに、単調であり躍動感がありません。

それでも「徹底」は簡単に否定もできません。

というのも、ある一定のレベルまではこの「徹底」のほうが優位であるからです。

あれもこれもと「中途半端」に作られたチームに対しては徹底したチームのほうが強い。それが顕著なのは育成年代でしょう。

「さまざまな戦い方」を教えるより、ロングボールを蹴り込み続け、フィジカルに勝るフォワードが競り、チャンスを作り出す。それは強いはずです。何度も何度もそれをやり続けるのは、素晴らしいことではありますが、果たしてそれだけでいいのか?という疑問はいつもついて回ります。

特に育成年代においては、勝つことによってその選手、指導者たちの「やり方」が形成されていきます。「これが俺たちのやり方・戦い方」というやつです。

「中途半端」は「徹底」に分が悪い、むしろ押され続けている――そんな状態で日本のサッカーはどうなっていくのでしょうか。「徹底」する側の質的な優位性 を追求するのでしょうか。果たしてそれは「対世界」に可能なのか。いや、そもそもそのサッカーは躍動して、プレーする人、見る人の心を動かすのか?

現代サッカーの成長スピードは加速度的に増しています。そんな中で、「時代遅れ」となってしまった「徹底性」は勝ち残っているのか。わたしは危機感を覚えます。

センターバックの背後にボールを蹴る。悪いことではありません。サッカーの戦術としてありえることです。重要なのは、蹴ったことでラモスは、バランはどう対応し、それに応じて周りの状況がどう変わり、選手たちはどう動くのか、ということを知ること。そしてそれに対して「わたしたち」はどうするかを、論理的に考えていくことです。

自分たちのところに蹴り続けてくるとわかっているラモスやバランは、その回数が増えるにつれ、先回りをしていくはずです。前に体を入れようとしたり、立ち位置を調整し、より優位に、攻撃に転じやすくなるアクションを起こすはずです。すると、先回りすることでもともといたスペースが空きます。そのスペースをカバーするために周りの選手が動きます。ズレて、ズレて、ズレていく。それは「わたしたち」にもフリーになる選択肢が増えた、ということです。

こう動いたらこう。

そっちに動いたらこう。

こうやってできてくるのが「バリエーション」です。「バリエーション」ができると、いつも相手の動きに対して、次の展開を設計できる。それができるチームのほうが強いはずです。相手の逆を常につけるわけですから。

つまり、「中途半端」は「徹底」に分が悪く、「徹底」は「バリエーション」に分が悪い――。

では、「中途半端」が「バリエーション」になるためにはどうするか。

「こうなったらこう」という戦術を、チームを、論理的に作り上げていく必要があります。

そのためにベースを作ることは不可欠です。

もしかすると日本は、世界サッカーのスピードにあわせて成長できたのかもしれません。それは「日本サッカー」でしょうか。それとも「日本人のサッカー選手」でしょうか。世界と渡り合える選手が増え、「個」はどんどん伸びています。果たして、日本が次に取るべきは「徹底」的なひとつのスタイルへの追及でしょうか。

わたしはそうは思いません。指導者が、日本サッカー界が「バリエーション」を持てるだけの「論理性」を身につけなければならないと思っています。

第1部で紹介するのは「論理的な作り方」を実現させるベースになります。

それは原則と呼ばれ、サッカーに限らず、誰もが立ち返る場所として持っておくべきものです。

日本サッカーと世界の「差」~「ロストフの14秒」で見逃され続けた視点~

ロストフの14秒で「見逃された」視点

記憶にあるサッカーファンの方も多いでしょう。2018年に行なわれたロシアワールドカップ、準々決勝進出をかけた一戦で、日本代表は世界ランキング3位(当時)の強豪・ベルギー代表を相手に善戦しました。後半立て続けに2ゴールを決めた日本は73分までリードを続け、初のベスト8進出という歴史的な瞬間への期待値はかつてなく高まります。

しかし、その思いは一気に失意へと変わりました。

衝撃的だったのが、2対2に追いつかれたあとのアディショナルタイムです。ラスト1プレーと思われた、日本代表のコーナーキックで本田圭佑選手が蹴ったボールは、ベルギー代表のゴールキーパー・クルトゥワ選手にキャッチされます。

その後の一連の動きは、これまた覚えていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。

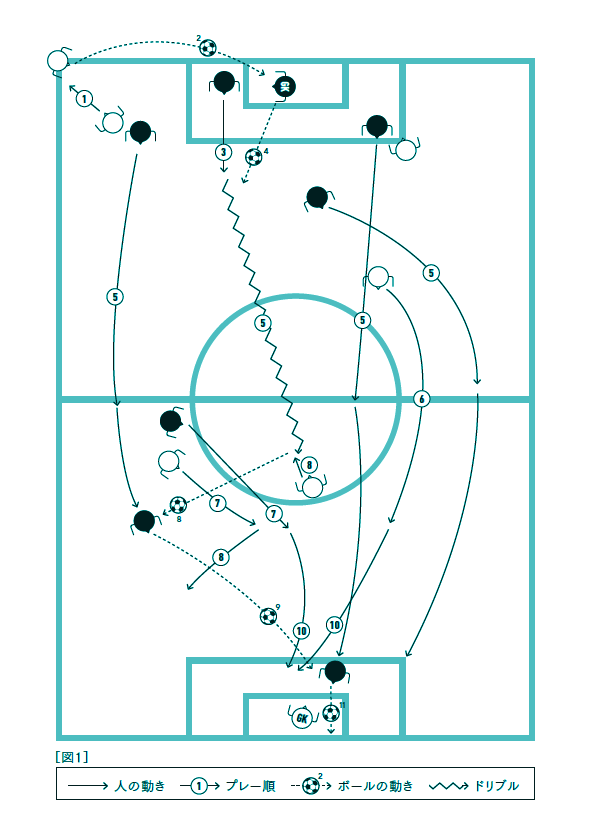

具体的には、図1のように展開され、失点。もうあと数秒我慢すれば延長戦に突入というところで敗退を喫したのでした。

14秒で歴史的な瞬間を逸したことから、その地名と合わせて「ロストフの14秒」と言われています。

史上初のベスト8進出を逃したこの「カウンター」については、サッカー界の中でもいろいろな意見が出ました。事実、この「ロストフの14秒」には、日本サッカーが世界で勝っていくために「語るべき視点」が詰まっていると思います。

図2は、その視点を整理するために14秒のシーンを順に並べたものになります。

みなさんは、どこをピックアップし、どういう分析をし、どんな解決策を提示するでしょうか。決して「正解」はありませんから、自由に想像してみてください。

本章ではまず、この点について考えてみたいと思います。

最初に、わたしの視点を紹介しておきます。このプレーに隠されていたのは、日本サッカーのこれからを作り上げていく中で、もっとも大事で、決定的に足りない視点です。

そしてそれは、「サッカーの原則の不在」に帰着する。――これが、わたしの考えです。

原則―判断・能力―現象

目の前に起きていることはつねに賛否の対象となります。例えば、仕事において成果を出した、もしくはミスをした、となれば、それは評価の対象になってきます。

サッカーにおいてそれは、(目の前に現れている)「プレー」になります。素晴らしいシュートを決めた。1対1で抜かれてゴールを決められた。見ている側はそこに対して、喜怒哀楽を表現するでしょう。

つまり、多くの人は目の前に起きていること=「現象」に対して自分の意見を表現します。

では実際にプレーする選手はどうでしょう。

ピッチレベルにおける選手たちの頭は、どんなふうに回っているのか。意識的、無意識的にかかわらず、根本にあるのは「プレー原則」「約束事」「セオリー」「判断基準」です。

この4つは、実際は選手やチームによって違うニュアンスで語られることがあるのですが、これは後述しますので、まずは同じものとして捉えてください。そして、本書ではできるだけ、チームによって変わらないものを取り上げていきます。よって、ここでは「サッカーの原則」で統一します。

選手たちの思考の根本にあるのは、意識的か無意識的かの違いはあれど「サッカーの原則」だ、ということです。

このサッカーの原則は、「サッカーにおいて、こうなったら大体こうなるだろう」という「プレーをするうえで押さえるべきポイント」になります。

冒頭に紹介した「現象」と「サッカーの原則」は、図3のような関係になります。

選手たちはサッカーの原則にもとづいてプレーをし、その結果として何らかの現象が現れる。

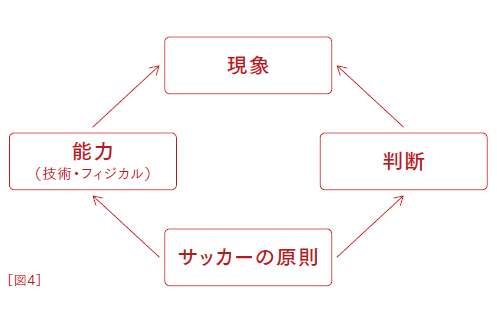

「何を当たり前なことを」と思われた方もいらっしゃると思います。当然ながら、現象はサッカーの原則のみから現れるわけではありません。選手たちは、このプレー原則をもとに、「判断」をしていきます。ひとつのシーンに対し、原則をもとにしながら、どんなプレーをするのか。これが判断です。

またもうひとつ、大事な要素として「能力」が関わってきます。プレーに必要な、技術とフィジカル。大きく分けてこのふたつが能力です。

サッカーの原則を含めたこの3つが、ピッチレベルにおける選手たちの頭の中です。

先ほどの図3に「判断」と「能力」を加えると図4になります。

この図4で示しているとおり、試合における「現象」は、「サッカーの原則」「判断」「能力」の3つの要素が瞬時に結集し起こるものです。

本書ではこれから「サッカーの原則の重要性と可能性」について指摘していきますが、3者の関係について最初に、簡単に触れておきましょう。

例えば、チームの中でいくら「サッカーの原則」を提示し、それを忠実に実践しようとしていても、「判断」が悪かったことで、想定していた現象=結果にならない場合があります。または、実践するだけの「能力」(技術・フィジカル)が伴わなかったことで結果が出ない(想定していた現象にならない)場合もそうです。

その結果(現象)がなぜ起きたのか。判断によるものなのか能力がもたらしたものなのか、それとも「サッカーの原則」なのか。この関係性を理解しておけば、より高い解像度で分析や指導を行なうことができます。そして、現在の多くの解説・指導現場で見られる、「現象」から判断や能力について指摘する――選手から見て納得のいかない――結果論でしか語られないサッカー界からの脱却を図ることができるはずです。

「原則」の話が足りない

わたしが常々思うのは、日本において「サッカーの原則」について語られることが少なすぎるのではないか、ということです。

本書のひとつの目的は、まずこの「サッカーの原則」の大切さを再確認し、整理することにあります。

そこで、ロストフの14秒です。

みなさんは、どこに「語るべき視点」を見い出したでしょうか。図2を見返してください。「1 ショートコーナーのために香川が本田に寄っていく」「2 本田がコーナーキックを中に蹴る」。このシーンに選択ミスがあった、という声は大会後、多く聞かれました。ここを挙げた方もいらっしゃるかもしれません。

または7を含めた長友選手の動き。果たしてルカクについていくべきだったのか。はたまた、8に見るデブライネ選手と対峙した山口選手の能力。ここでボール奪取をできない日本のボランチの力不足だった、という意見も耳にしました。

いずれも一理あると思います。しかし、そのどれも、「現象」もしくは「能力」「判断」にしか言及していません。残念ながら、いま日本サッカー界で語るべきところはそこではない。すっぽり抜け落ちている「サッカーの原則」という視点であるべきなのです。

ここで、このロストフの14秒について『PITCH LEVELラボ』でLive配信を行なった際に実際に出た意見と、そのときのわたしのお答えを紹介します。プレー原則という言い方をしていますが、この章では、「サッカーの原則」と同じものとして読み進めてください。

Live-1 「本田圭佑のコーナーキック」という議論

岩政 ロストフの14秒、みなさんはどこに課題を感じましたか?

コメント 「あと1プレーで延長と考えればショートコーナーで良かったのでは?」「あそこでゴールキーパーにキャッチされるボールは良くなかった」

岩政 本田選手のコーナーキックがどうだったか、という話はよく出ていますね。確かにそうでしょう。でも、僕は今日ここの話はしません。また、走った選手が間に合わなかった。走るスピードを上げましょう。それもいいですけど、それはしょうがないですね。

「判断」として、本田選手が(ショートコーナーではなく)蹴る「判断」がどうだったんだというところ、確かにそれはありますけど、選手が「ここでいける」と思っていった「判断」ですから、僕はあまりここを責めたくない。そこは選手たちに委ねられる部分だと思っています。

僕が取り上げたいのは「原則」の話です。「原則」としてまずひとつ取り上げたいのが、みなさんここまでのシーンで「プレー原則」、「プレーモデル」、「約束ごと」といったところでいくと、なにか気になったシーンとかってありましたか?

例えば、デブライネ選手がパスを出した、正対する山口蛍選手の対応――が結構ありましたけれど、この山口蛍選手の対応を、みなさんはどう思われましたか? どう考えましたかね?

コメント 「守備のスペシャリストである蛍選手でも止められないかと思ったのですが」「山口選手はデブライネ選手に何もできなかった印象です」「蛍選手、退場(覚悟でもいくべきだったという議論)はちょっと……」

岩政 あ、そうですね。NHKの特集(『ロストフの14秒 日本vs.ベルギー知られざる物語』)で吉田(麻也)選手の証言でありましたね。「(おそらく)取れると思っていった」と。

まさにそこの部分ですね。取れると思っていったというのは、「判断」の部分です。この「判断」が、山口選手の「判断」としてひとつあるでしょう。それは選手として、当然あると思うんです。

コメント 「取りにいくスタイルなので前に出てしまったんだろうと思います」

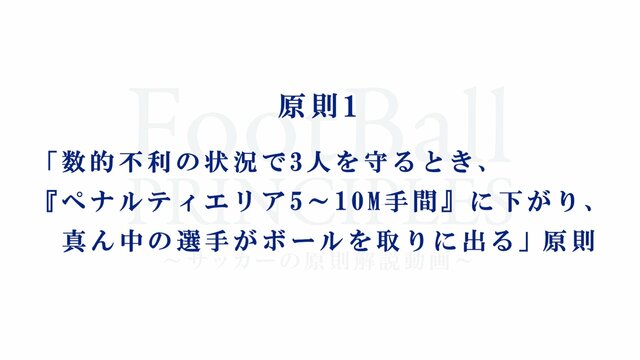

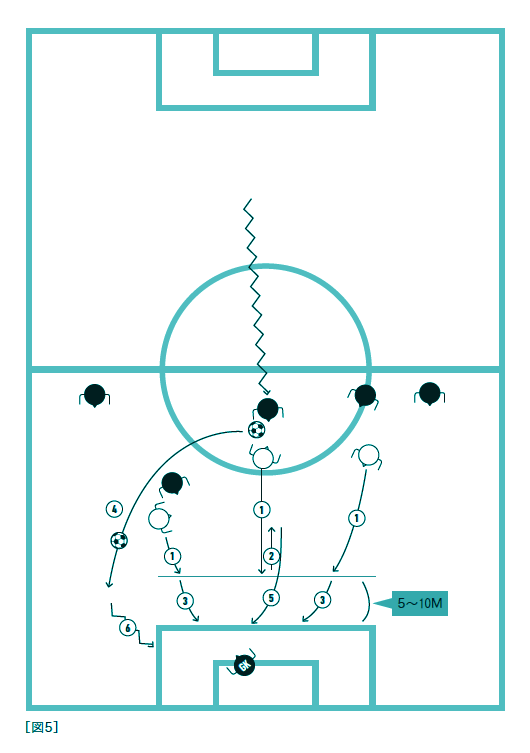

岩政 なるほど。ではまず「プレー原則」の話です。守備の原則の話になりますが……こういうふうに守備の最終ラインが3人の状況になりました。その前に相手がドリブルで運んできました。このとき、日本守備陣は数的不利でした(図5)。

数的不利の場合の原則としては、「1・ペナルティエリアの5〜10メートル手前のところまで、3人が下がっていきます。2・下がったうえで、できるだけ真ん中の選手が出る」となります(図5①②)。

もちろん大外でドリブルしているなら別ですけどね。このシーンはわかりやすく真ん中でしたけど、例えばちょっとズレてドリブルしてくるような選手がいたとしても、出ていくのは必ず真ん中の選手です。(真ん中が)出ていって、両サイドが締めます。

そうすれば大体、ここから外(ムニエ選手の方向)にパスを選択します(図5③④)。残ったふたりはさらに真ん中へ絞ります。それで出ていった山口選手が戻ります。ここは3人で対応して、できるだけシュートコースが狭いシュートを打たせる(図5⑥)。

どういう対応をしても3人しか守っていませんから、かなり状況としては難しかったシーンだと思いますが、その中でディフェンスとしてやるべきこと、「サッカーの原則」というのは、できるだけ相手の得点の可能性を減らすということですから、そういう面でこういうふうに、できるだけ確率の低いシュートを選ばせるというのが「原則」になります。

コメント 「『原則』が共有されていないので、どうしてもここの『判断』に寄ってしまうのが日本の問題点?」

岩政 そうです。まさにここの部分が問いたかったんです。取れそうだったからいきました、その「判断」はいいんです。ただ、この「原則」が頭にありましたか? というところが気になったんです。

ひとつは山口選手の動きを見ていると、まず(守備の人員として)余っている状況だったんですけどね。コーナーキックが蹴られたときには。それで、その状況からカウンターになったわけですが、ペナルティエリア手前まで下がろうという意識はなかったように見えました。

(いったん、ペナルティエリア前5~10メートルまで)下がるということを理解したうえで、取りにいったんだったらまだわかるんですけど、下がろうとせずに、デブライネ選手がドリブルしてくる間に対応しようという意思が見えたんですね。

(もう少し状況を見ると)両サイドを走る選手がいた。ここの状況は見えていたのか。山口選手はもしかしたら、最初の段階――コーナーキックを蹴る段階では、後ろは2(長谷部・山口)対1(ルカク)だったんですよ。であれば、そのままデブライネ選手がドリブルで運んできても2(長谷部・山口)対2(ルカク・デブライネ)なんですよ。

であれば、自分の「判断」で取りにいっても後ろは1対1だからいいですけど、最終的に出ていったシーンのときは、サイドからアザール選手が走ってきました、後ろからシャドゥリ選手が走ってきました、反対のサイドからムニエ選手が走ってきました、というふうにフリーの状況になったんですね。

この状況が見えているのであれば、まずは下がろうと思わなきゃいけないシーンでした。山口選手の名誉のために言いますが、この状況、確かに見えないこともあります。見えなかったら見えなかったで、それはいいんですけど。見えていたのに出たんだったなら、これは「原則」を押さえずに「判断」として出ていったということになるなと僕は見たんですね。

結局、「原則」が山口選手の頭の中にあったかどうか。つまり、「まず下がる」という原則があったうえで「(取りにいく)判断」をしたかどうかというのが非常にポイントで、ここが日本サッカーで問われるべき、というか――よく「間違ってやられました」「なんでここに付いていかなかったんだ」と色々なこと言われますけど、それ以前に「原則」は押さえられていたんだろうか、というところが非常に気になったというのが僕の意見です。(2018年12月「PITCH LEVELラボ」配信)。

(『FootballPRINCIPLES』P1~32まで)

【本の詳細はこちら】