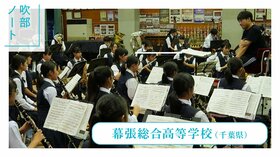

第72回全日本吹奏楽コンクール(通称・吹奏楽の甲子園)で創部初となる2年連続の金賞を受賞した千葉県立幕張総合高校シンフォニックオーケストラ部。

オザワ部長の最新刊『吹部ノート 12分間の青春』では、悩み、葛藤しながらも目標に向う高校生の言葉に綴られた想いを紹介している。

取材当時のことについて、あらためて部員たちに話を聞いた。

全国大会で唯一のオーケストラ部

千葉県立幕張総合高校シンフォニックオーケストラ部(通称・幕総オケ部)は、2024年度の全日本吹奏楽コンクール(全国大会)に出場した全30校の中で唯一のオーケストラ部だ。

そもそもオーケストラはヴァイオリンやヴィオラ、チェロなど弦楽器が中心の編成で、吹奏楽はクラリネットやトランペットなど管楽器が中心だ。

しかし、2024年度で230人以上の部員数を誇る幕総オケ部は、吹奏楽にかかわる楽器のメンバーだけでも吹奏楽コンクール・大編成の上限人数である55人を遙かに超える部員がいる。そのため、吹奏楽コンクールのシーズンになると、55人のメンバーを選抜して大会に臨んでいるのである。

しかも、過去2011年と2013年に「吹奏楽の甲子園」とも呼ばれる全日本吹奏楽コンクールに出場し、いずれも最高賞の金賞に輝いており、吹奏楽の強豪としても知られる存在だ。

しばらく全国大会から遠ざかった時期もあったが、2023年に10年ぶりに東関東代表に選ばれて全国大会に返り咲くと、金賞を受賞。再び吹奏楽の世界で脚光を浴びる存在となった。

また、2017年から漫画連載がスタートし、2023年からアニメ化もされている『青のオーケストラ』が幕総オケ部をモデルとしていることもあり、オーケストラ部としての知名度も上昇していた。

書籍に刻み込まれた青春

注目されること、結果を残すことは喜ばしいことだが、次の代を引き継ぐ部員たちにとっては大きなプレッシャーともなる。

ノンフィクション書籍『吹部ノート 12分間の青春』(オザワ部長・著/日本ビジネスプレス刊)には、10年ぶりの全国大会金賞を成し遂げた翌年、次の代の部員たちがいかにそのプレッシャーと闘いながら、2年連続の全国大会金賞を達成したかが克明に描かれている。

「去年の全国大会金賞をまぐれとは言わせない」

それがコンクールメンバーの目標だったと、2年生で部長を務めたホルン担当の「マオ」こと茂木麻央は語っていた。

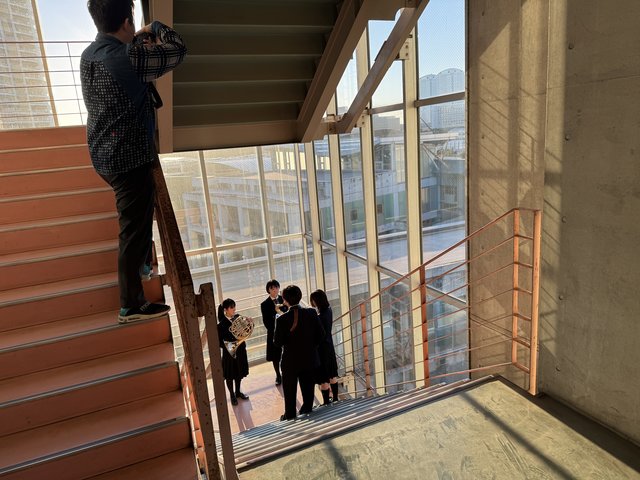

幕総オケ部では2年生が部活の中心となり、部長など幹部も2年生が務めることになっている。途中で部長を後輩に譲ったが、コンクールに向かっていくメンバーの中でマオの役割は大きかった。

約230名という巨大な組織をまとめあげるリーダーのひとりとして、また、ひとりの奏者としてマオは苦悩した。ときにはコンクールに出場しない弦楽器のメンバーにも支えられながら強豪ひしめく東関東大会を突破。全国大会への切符を手に入れたのだった。

コンクールの自由曲《スペイン狂詩曲》でコールアングレのソロを吹いたのは、普段はオーボエを担当している「ミソノ」こと小林美園だ。

幕総は進学校でもあることから、高3になると受験に集中するために吹奏楽コンクールに参加しないという判断をする者も少なくない。仲のいい部員たちが不参加の決断を下す中、ミソノは「きっとこれで私の人生が変わる!」と参加を決めた。

コンクール前の本番で、ミソノはソロでミスをしてしまった。コンクールでも同じミスをしてしまうのではないかという不安に襲われたとき、メンバーではない後輩から送られてきた応援の言葉の数々に救われた。

ミソノは県大会、東関東大会、そして、全国大会でも観客の心をつかむソロを奏で、2年連続の金賞受賞に大いに貢献したのだった。

ふたりが振り返る部活の日々

さて、そんなマオやミソノたち2024年度の3年生にとっての最後のステージ、スプリングコンサートが2025年3月21・22日、森のホール21(千葉県松戸市)で開催された。

筆者は21日に会場を訪れ、開演時間前、マオとミソノに改めてこの1年間を振り返ってもらった。

まず、マオはこう語ってくれた。

「本当に濃い3年間でした。2年生で部長になり、オケ部を背負っていかなければならないときに、自分のふがいなさやダメな部分が目に見えてわかって。なんとかそれを乗り越えようと頑張って少し自信がつき、また別の壁にぶち当たって……という繰り返しでした。そういうひとつずつの積み重ねでいまがあるという感じです。3年生になってからも、たとえば部活の雰囲気がよくないとき、みんなのモチベーションが下がっているときにどんな言葉をかけるのがベストなのか、考えれば考えるほどわからなくなりますし、私が何か言葉を発したとしてもそれが伝わっているのか不安になることも。もう、手探りしながら、失敗しながら最後の1年間を過ごしました」

マオがいかに苦闘したかは『吹部ノート 12分間の青春』に描かれているとおりだが、その結果、幕総オケ部は見事2年連続の全国大会金賞に輝いた。マオの「手探り」や「失敗」も報われたということだろう。

一方、ミソノはこんなふうに部活生活を振り返った。

「茂木と同じように、私もオケ部に入りたくて幕総に来ました。中学までファゴットを担当していましたが、オーボエに楽器が変わり、途中からコールアングレも吹くようになり、入部前に想像していたのとはまったく違う未来を過ごすことになりました。厳しいこと、つらくなることもたくさんありましたが、いまから思い返せば楽しいことがたくさんあった3年間でした。いちばん印象に残っているのは、やっぱり全国大会です。まだ短い人生しか生きてきていませんけど、その中では大きな転機になった気がします」

自分たちが書籍のカバーにも

今回、幕総オケ部の2年連続全国大会金賞への軌跡は『吹部ノート 12分間の青春』の第1章に綴られ、また、人気写真家・青山裕企の撮影でマオやミソノたちの写真がカバーや口絵を飾った。

ミソノは言う。

「自分たちの写真が書店に並んでて、自分たちの話が本になっているっていう現象がなんか面白かったです。普通の高校生にはできないような、特別な体験をさせていただきました。たとえ吹奏楽でも何であっても、何かにチャレンジしてみようと思うきっかけにこの本がなってくれたらいいなと思います」

マオもミソノと近い思いを抱いたようだ。

「私たちの代は、入部当初から不器用で、演奏も上手ではありませんでした。それでも同期の仲間たちや顧問の伊藤巧真先生と一緒に頑張って、結果を出すことができました。努力を続ければ、諦めかけていたものにも手が届くかもしれない、手が届かなくても何かが変わるかもしれない……。この本を読んで、そんなふうに思ってもらえれば嬉しいです」

インタビューが終わると、ふたりは慌ただしく舞台袖へ行き、スプリングコンサートのステージに出た。

さまざまな曲目が用意された中で、コンクールの自由曲《スペイン狂詩曲》も披露されたが、その美しくも深みのある、音楽性の高い演奏には観客から大きな拍手が贈られ、会場に感動が広がった。

コンサートの最後は恒例、全部員が登場しての《ラデツキー行進曲》(ヨハン・シュトラウス1世)だ。指揮台にはマオが立った。前部長の3年生が指揮をするのも伝統。そして、マオの手の動きが止まるとともに、オーケストラの音も余韻を残しながら止まる。

曲の終わりは、マオやミソノたちにとって幕総オケ部での日々の終わりでもあった——。

現在はすでに新年度がスタートし、次の代が伊藤先生とともに3年連続の全国大会出場と金賞受賞を目指して動き始めている。

今年はどんなドラマが生まれ、どんな言葉が「吹部ノート」に記されていくのだろうか。幕総オケ部の活動と演奏にぜひ注目していただきたい。

*本連載「吹部ノート」 は、6月配信からは2025年度・第73回全日本吹奏楽コンクールを目指す吹奏楽部による青春をかけたドラマをお届けします。本年度最初の取材校は、5月末に発表する予定です。乞うご期待。

以下のリンク先にてパスワードをご入力ください。

パスワード:siu2

ご購入いただくと過去記事含むすべてのコンテンツがご覧になれます。

記事、映像、音声など。全てのコンテンツが閲覧可能な月額サブスクリプションサービスです。

🔰シンクロナスの楽しみ方

全国の中学高校の吹奏楽部員、OBを中心に“泣ける"と圧倒的な支持を集めた『吹部ノート』。目指すは「吹奏楽の甲子園」。ノートに綴られた感動のドラマだけでなく、日頃の練習風景や、強豪校の指導方法、演奏技術向上つながるノウハウ、質問応答のコーナーまで。記事だけではなく、動画で、音声で、お届けします!

会員登録がまだの方は会員登録後に商品をご購入ください。