寒いですねー、あまり雪の降らない東京でも「積雪警報」が出る日もありました。雪が降った日、子どもたちにこんなことを言われたことはありませんか?

「雪って作れるの?」

「雲の上で雪はどうなってるのかな?」

「雪って……何!?」

この素敵な問いにみなさんは答えられますか?

ということで百聞は一見に如かず、今回は「雪」を作っちゃいます!

実は「雪」は、結晶が集まっています。この実験ではその「結晶」を作ってみます。

【Check!】小学4年生に学んだ理科の知識が役立ちます。

【実験です。】おうちの中で、キレイな雪の結晶を作ってみよう!

いつ習う原理?:小学校4年生

Q.今回の実験ではなぜ雪ができたのですか?

A. 冬になると子どもたちが知らないうちに濡れた窓に「変な絵」を書いてることないですか? みなさんも子どもの頃にやっていたのではないでしょうか?

実は雪ができる原理は、この窓が濡れている状態――「結露」と同じです。

今回は、その原理を応用して「雪ができるマシーン」を作りました。

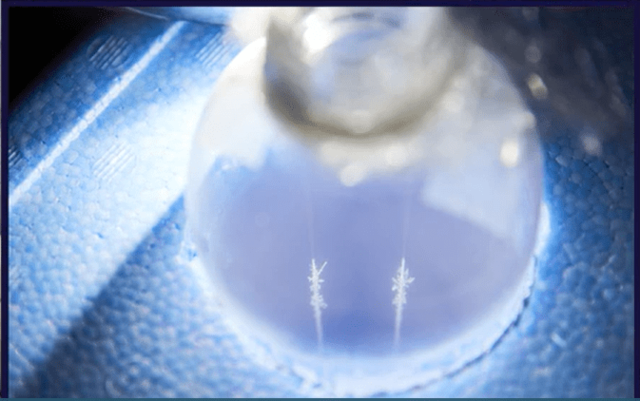

マシーンには釣り糸があり、そこに雪の結晶ができていました。この結晶がたくさん集まって雪になります。

なぜ雪の結晶ができたのでしょうか。大事な「理科の原理」は、

・温度が下がると空気中に溶けている水が追い出される

という点です。

実験の工程をみてみます。

雪に欠かせないのは水です。ペットボトルの中の空気中の水分が雪の原料となっています。

当たり前ですが、何もしないと(温度が変わらない空間にある)水は、水のままです。空気中にも水がありますがその水も目に見えません(溶けた状態)です。

そこでマシーンにはふたつの「機能」をつけました。ひとつは水が「集まれる場所」を作るもの。もうひとつが「集まりたくなる」ように温度を下げるもの。前者が釣り糸で、後者がドライアイスです。

空気は温度が下がると中に溶られる水の量が少なくなるという性質があります。

最初に含まれていた水分が空気中には溶ていられなくなってしまい追い出された結果、「集まれる場所」を探し始めます。そしてペットボトルの中の糸を見つけて集まってきます。この集まる場所を「核」と言います。

この塊こそが雪です。実際の雪も大気中の「チリ」や「ゴミ」に集まってできているんです。

集まる時に温度が高いと氷ではなく水として集まりますが、これは冬に窓が結露するのと同じ原理です。...