アメリカン・リーグ優勝決定シリーズ(ALCS)へと駒を進めたのは、昨季アメリカン・リーグ東地区最下位に沈んだトロント・ブルージェイズだった。

10月9日、ブルージェイズは敵地・ヤンキースタジアムでアメリカン・リーグの覇者であり優勝候補筆頭のニューヨーク・ヤンキースを3勝1敗で退けた。

2016年にALCSに進出して以降、8年間でポストシーズン進出は3度。いずれもワイルドカード・シリーズを戦い6戦全敗に終わっていたチームは2025年、シーズンを通して魅力的な野球を続けアメリカン・リーグ東地区で1位でフィニッシュ。

このディビジョン・シリーズでも名門ヤンキースを相手に圧倒的な力を見せつけた。果たして、そこには何があったのか?

今シーズンからブルージェイズのアナリストとしてチーム戦略の一部を担う加藤豪将(日本人として初めてメジャードラフト100番目以内に指名され、北海道日本ハムファイターズでもプレーした)が分析する、ブルージェイズ流の戦略、データ活用、育成。

メジャーの現場は想像より「肌感覚」

――MLBのデータ活用は日本より圧倒的に進んでいると感じられますか?

加藤 そうですね。

でも自分が選手の頃に感じていたこととは、ちょっと違うところも結構あります。思ったよりもデータではなくて、「肌で感じること」を大事にしたり、監督の意見をすごく聞いている。それは選手のときは知らなかったことでした。だから(アメリカに戻って)データだけではないということも勉強しましたね。

データはあるんですけど、そのデータを使わずに、流れを変えるような代打起用や投手交代をするときもある。

――なるほど。日本ではアメリカの野球は「監督含めてデータ重視」と思われている印象がありますが違った。

加藤 はい。でも、僕もデータだけで野球はできないと思っているので、それも大事だと思いますね。

――アメリカと日本の差というと、パワーの差、そしてデータの差、この二つが大きく上げられると思います。加藤さんもそう思われますか?

加藤 パワーは、みなさんが思っている通りだと思うんですけど、データに関してはメジャーもNPBも全く同じデータが出るわけじゃないですか。ホークアイが(NPBの)全部の球団に入っているので。

そのデータをどうやって使うかという差だけなので。NPBでデータが存在しないというのは間違いで、その使い方がメジャーと違うというだけだと思います。

――データに関しての日米の差は、「データ量の差」ではないということでしょうか?

加藤 そうですね。 量もあるかもしれないんですけど、MLBが先にデータを取り始めていたというだけで、今後その時間分のデータがどうやって生きるかは分からないです。

同じようにNPBもデータがあって、MLBと同じぐらいのデータが出たときにどうやって(活用に)動くかという準備をしておくことが大事だと思います。

――MLBに関しては、日本にいる僕らでも「Baseball Savant」でデータに触れることができるわけです。これは日本との大きな差でしょうか?

加藤 そうですね。ファンでも見ることができますから。 打率でも、例えば2024年のパ・リーグの3割打者と、1990年のパリーグの3割打者は、どっちの方がすごいかって言ったら、同じ3割なんですけど全然違うと思うんです。

その年、その年のリーグ平均っていうのも大事なので。

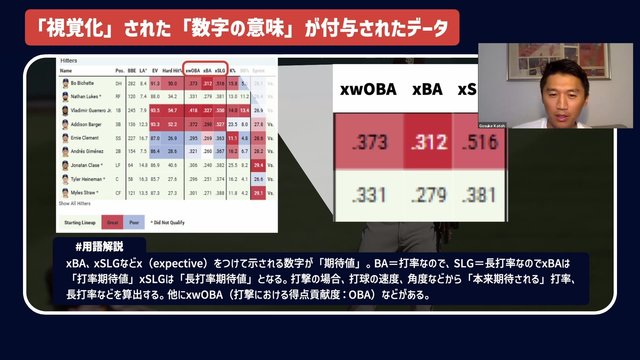

(Savantでも見れますが)日本とアメリカのデータの差というのは、「x」だと思います。

「xwOBA」「xBA」「xSLG」……wOBAやBA(打率)、SLG(長打率)にxをつけて示される指標で、「実際に起きたことではなくて、打球速度と打球角度で、これからどういうことが起きるだろうかというのを出している数字」なんです。

メジャーではそれしか見ないです。

「実際に何が起きているか」ではなくて、「何が起きそうか」っていう、将来のことをすごく考えながらも動くので。

例えばブルージェイズのボー・ビシェットは「xBA」が高いですけど、打率は2割8分ぐらいなんです。打率は見ないですけど「xBA」は見る。

「打率1割前半」のバージャーはなぜマイナー落ちしなかったのか?

――日本だと、この「x」が「期待値」になりますかね。将来、この選手が何をするか、どのくらいの確率でそれを成し遂げてくれるかというのを見ているのですね。

加藤 はい。例えば、ブルージェイズにアディソン・バージャーという選手がいて、メジャーに上がって4~5月前半は45打数6安打ぐらいだったんです(打率.133)。...