1年後に迫った北中米ワールドカップ。

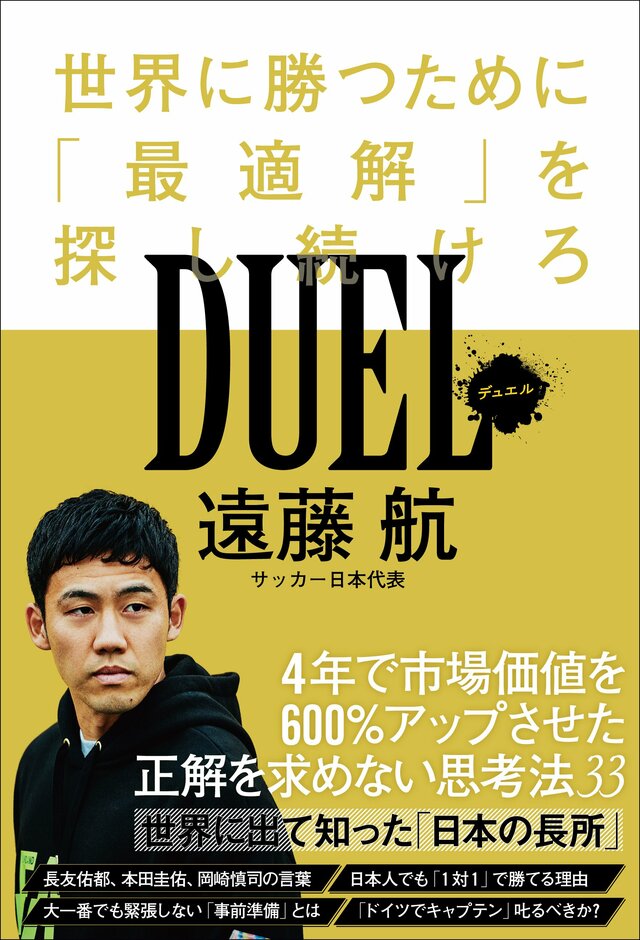

優勝を目標に掲げた森保ジャパンの支柱はキャプテン・遠藤航である。遠藤航の代名詞として定着した「デュエル王」だが、その背景には「デュエル」に対する長年の追求があった。

本人の哲学がふんだんに詰まった著書であり、いまだに版を重ねる『DUEL』より秘話を紹介する。

誰かが「初めて」になる

「デュエル」がちらほらメディアでも取り上げられるようになり、「日本人がドイツでデュエルでナンバー1になる日がくるとは……」といった論調で僕のことを評してくれることも増えました。

僕自身もまったく同じ気持ちで「まさか自分が……」と驚きがあったのですが、その一方で「サッカーに正解はない」「不可能はない」ということをひとつ証明できた、という達成感がありました。

トレーニングに加えて、ボールを奪う技術や、相手のプレーを予測する能力を磨くことができたことで「デュエル」に強くなれたと思います。

海外に移籍したときから(デュエルという言葉は知りませんでしたが)「1対1を強みにしなければいけない」という思いがありました。

繰り返しになりますがそれは不可能への挑戦だったと思います。

例えば、いま、日本人でブンデス得点王を取ります、と言う選手がいたら「威勢がいいな」がポジティブな反応で、多くの人が「何を言ってるんだ」「無理だよ」とまともに取り合おうともしないと思います。

フィジカルに劣ると言われる日本人選手が「世界で1対1をストロングにする」という目標を立てることもそれと同じような反応になっただろうと思います。

でも、それって本当に無理なことでしょうか。

いつだって、誰かが「初めて」の壁を破ります。その壁を破ることができるのは「壁を破ろうとした人だけ」です。

常識だから、不可能だから、正解ではないから──「何を言っているんだ」「無理だ」という理由がそこにあるのであれば、僕はまったく気にしません。

むしろ、そうやって誰もが「できない」と思ってチャレンジをしないなら、僕にしかチャンスがない、そう考えます。

当たり前、と言われることも同じです。

それって本当?

疑ってみて、行動してみる。

どんなこともそこにスタートがあり、未来があることを僕はサッカーを通じて教えてもらっています。

デュエル勝利とチームの関係

ここからはその「デュエル」をテーマにしたいと思います。

サッカーの話ではありますが、その背景を読み解く流れにこそ成長のヒントがあると思うので、諦めずに読んでください(笑)。

まず、そもそも「デュエル勝利数」ってどうやって出ているの? と考えると発見が多くあります。

昨シーズンの終了後に、あまりやらないツイッターをいくつか更新しました。2年連続「デュエル勝利数1位」について書いたのですが、そのときに興味深いリプライがいくつもありました。

例えば、「ランキングにバイエルンやドルトムントといった上位クラブの選手がいない、つまり弱いチームだから増えるのだ」というもの。

チームの順位、強さで見るという指摘については、3位はドルトムントのベリンガムでしたし、──加えて言えば、その前のシーズンで1位を取ったときの5位がフンメルス(ドルトムント)、8位がミュラー(バイエルン)でした──相関は小さいと思います。

また、チーム全体でみた「デュエル勝利数」は、1位がシュツットガルト、2位がバイエルンでした。残留争いをしたクラブが1位で、リーグ制覇をしたクラブが2位ということは、「デュエル」が強いチーム、弱いチームに特徴のある数字というわけではなさそうです。

ただ、このチームのデュエル数にも表れるように、「チームによって変動する」という点は大事だろうと思います。

データの専門家に話を聞いたとき、「デュエル」に関する数字は各国リーグが独自に基準を設けている、と聞きました。

例えばサッカー界の最高機関であるFIFAが決めた「デュエル」の規定というものは存在しない。なので、その要件はケースバイケースだと言います。

その専門家の方はデータの見方として、「国によって細かい要件が違うけれど、各国で数字が出ている選手は、どのデータをとっても同じような数字になる」と指摘されていました。

「『デュエル』ランキング上位にいる選手には、その特徴があることは間違い」と。

では、ツイッターに指摘があったような(チーム全体では多くても)「上位クラブの選手が少ない」のはなぜでしょうか。

そのひとつの理由が「チームが志向するサッカー」にあると思います。

以前にも書いたように僕らシュツットガルトは、「前からプレス」に行くサッカーをチームの基本戦術としています。例えばそのひとつに、相手がセンターバックにバックパスを出したら、センターフォワードがプレッシャーをかけに行き、そのセンターバックが横に出したパスの相手に対して、全体が連動してボールを取るために「押し上げる」。

このときに大事なことは「どこでボールを取るか」になります。

「プレッシャーをかけにいったところで取れる」ことが最高のパターンになりますが、僕たちのクラブの場合、中盤の底(アンカーのときもダブルボランチのときもあります)にいる僕のところで奪取できることが、選択肢のひとつになります。

相手がプレッシャーをかわしながらパスやドリブルでボールを前進させようとすると、そのコースが限定され(限定するようにプレッシャーをかけるのですが)、ボールタッチも的確な技術が求められます。少しでもトラップが大きくなったり、ボール処理に時間がかかってしまったりすれば、僕が「ボールを奪いに行く」。

こうしたひとつの「戦い方」がシュツットガルトにはあります。必然的に僕のボール奪取数は増えていくことになります。

シュツットガルトがチームでも勝利数が1位だったのは、こうした「ボールを奪いに行く」サッカーを志向し、それを体現できたからことにあります。

データで「サッカー」を見る

チームの戦い方は、こうしてチームにいるメンバーの特徴──例えば、僕のようにボール奪取が得意な選手と、足が速くプレスにいけるフォワードがいる──によって変わります。

バイエルンもそうです。デュエル数は、個々の選手では多くないけど、チームとしては2位になっています。

まず、ビックグラブはどのポジションにも世界的なタレントが集まっていて、ほとんどの時間で「ボールを保持」することができます。ひとたび、ボールを握ればしっかりつなぐことができる。そうするとディフェンシブな選手が「ボールを奪いに行かなければならない数」自体が減ります。

もうひとつ、デュエルは守備の数字だと思われますが、「デュエル勝利数」ですから、攻撃における1対1に勝った数もカウントされます。バイエルンのように個の能力が高い選手は、まさにこの1対1の勝負にストロングがあります。

さらに、バイエルンのようなビッグクラブで大きいのは、各選手の出場時間です。チャンピオンズリーグを戦い、加えてカップ戦でも勝利を重ねていけるクラブですから、必然的に全体の試合数が増えます。

それを見据えて、リーグ戦でうまくターンオーバー(メンバーの入れ替え)をしてきます。純粋にこの出場時間の差が、個人のデュエル勝利数にも直結するのだろうと思っています。

デュエル勝利数が、試合状況に、チームの戦い方に左右される例をひとつご紹介します。

初めてデュエル勝利数1位となったシーズンで、「9」しかデュエル勝利ができなかった試合があります。このシーズンのデュエル勝利数が476で、出場試合数が33ですから一試合平均すると14・4。かなり少ない数字です。

試合は32節のアウクスブルク戦。僕が「ボールを奪いに行く回数」がほとんどありませんでした。

アウクスブルクはもともと「チームが志向するサッカー」として、まず前線の選手にボールを預ける、ロングボールをうまく使う戦術を取っているチームです。この試合も早く前線の選手にボールを預けようとどんどんロングボールを蹴ってきました。

加えてこの一戦はシーズンも残すところ3試合で、アウクスブルクは残留争いをしていました。どうしても勝ち点がほしい試合です。

一方の僕たちも、相手がブロックを作って守ること、そしてセンターフォワードの先発が身長202センチのカライジッチだったこともあって、シンプルにクロスを入れる攻撃が増えました。

こういう展開になると、(守備の場面において)僕たち「中盤」の選手は──よく「頭の上をボールが通過する」と言いますが、「ボールを奪いに行く状況」が生まれません。

デュエルという観点で言えば、その数字が増えるのはロングボールを蹴る相手のフォワードと、僕たちのディフェンスラインの選手ということになります。

最終的に2対1で勝利したこの試合ですが、シュツットガルトでもっともデュエル勝利数が多かったのがセンターバックのケンプフの20、アウクスブルクもセンターバックの選手の11でした。

データはこうやってみるとすごく面白いと思います。

そのクラブのサッカー、その試合の展開みたいなものが想像できるからです。特にデュエルは、その数や多かった選手のポジションなどを見ていくと、サッカーがよりワクワクするものになるのではないでしょうか。

「日本人らしさ」を覆し、世界を驚かせた男。

――強い日本人選手、誕生の裏側。

【内容】

4年前試合に出ることができずロシアW杯を去った男は、たった4年間で日本代表に欠かせないドイツでNO.1の男へと成長を遂げた。そこにあった秘密とは?「日本人はフィジカルで世界に勝てない」「ドイツ語を話せない日本人が主将を?」…常識を次々と覆した遠藤航がはじめて明かす日本が世界で勝つ思考のヒント。

テーマに話を戻すと、「デュエル勝利数」がそのチームのサッカーによって、「数字が高く出る選手」「数字が高く出るポジション」などがあることがわかります。

上位クラブの選手が低く見える理由としては、ボールを保持する時間が長いこと、また選手が豊富でかつカップ戦を戦うことも多いのでローテーションで試合に出ていてプレータイムが少ないなど、いろんな要素が影響しやすいことがあると思います。

他にも「デュエル」についてはいろんな見方ができると思います。

そうしたことを多くの人が語り合ってくれること、「対人に強い」とか「強いチームには少ない」といった固定概念で考えず、背景を探り、疑いながら、必要なこと、大事なことを探していけるとすごくうれしいです(付け加えますが、ツイッターでこの視点を与えてくれた方のようにいろんな意見のやり取りができたこともとてもうれしかったです)。

それこそが僕の言う「最適解」探しです。

[本の詳細はこちら👉『DUEL 世界で勝つために「最適解」を探し続けろ』]

ご購入いただくと過去記事含むすべてのコンテンツがご覧になれます。

過去のコンテンツも全て閲覧可能な月額サブスクリプションサービスです。

🔰シンクロナスの楽しみ方

・毎週、遠藤航が重厚な「動画」or「NewsLetter」を配信。毎年イベントも開催。

●【大人気】「PICK UP MATCH」日本代表、リバプールでのプレーを遠藤航本人が解説する動画企画!

●【貴重】遠藤航の恩師が語る「遠藤航の作り方」具体的なメニューも豊富に配信etc.

会員登録がまだの方は会員登録後に商品をご購入ください。