江戸の男女が実際にどんな会話をしていたのか?

当然ながら録音した音声は残っていないため再現するのは困難…しかし、手がかりはあります。

それは、戯作(大衆小説)の中のセリフです。読み解くと、身分差、男女差、職業差、年齢差などの厳格な社会だったことがわかります。

とくに春本や春画の書入れは、江戸の男女が性をめぐる場面でどんな用語を用いていたのか、どんな言い回しをしていたのかを生き生きと伝えています。

この連載では、江戸の性文化に精通した筆者がこれらを紐解き、江戸の男女の性をめぐるやりとりを再現、江戸時代の男女のリアルをお届けします。

ズバリ性交から愛人、浮気まで

「色」には、色事、房事、情事、恋人、愛人、浮気の相手など、多様な意味があった。口にするのが男か女か、さらに女でも素人か玄人(遊女・芸者)かによって意味合いが異なり、状況や場面によっても意味する内容が違った。

その場にいる当人同士にしか色の真意は通じない、と言っても過言ではない。そのため、戯作や春本、春画の書入れなどでは意味を表わす漢字熟語に「いろ」と読み仮名を付けるという、巧妙な工夫をした。

では、色がいかに種々な場面で、様々な意味で使われているかを、用例で見ていこう。

女の子と男の子がままごとで、夫婦ごっこをしている。

女「おまえのところの、おじさんとおばさんは、色をおしか」

男「おらんところじゃあ、父っさんとおっ母ぁと毎晩、ぼぼをすらあ」

女「おやおや、ぼぼと言うものじゃないよ。色と言うものだよ」

春本『祝言色女男思』(歌川国盛、文政8年)

この「色」は、ずばり性交の意味である。当時の口語では「ぼぼ」が一般的であり、男の子は「ぼぼ」と言っている。男の子の両親は毎晩、「ぼぼ」をしているようだ。ところが、女の子は「ぼぼ」という言葉を下品と感じ、「色」と言うように、たしなめている。

それにしても、当時の庶民の子供はませていた。江戸の庶民の住環境は劣悪で、部屋は狭く、防音効果もなかった。しかも、親子は子供を間にはさみ、いわゆる「川の字」になって寝る。

ある程度の年齢になると、子供は両親の房事に気づいたのである。春本特有の誇張とふざけはあるものの、江戸の庶民の住環境と性生活を見事に描いていると言えよう。

男と喧嘩になり、芸者が言ってのける。

「わっちゃあ、いや。よしてもおくれ。そんな事を怖がるような、わっちでもねえのさ。なるほど、おめえと色になったが、そりゃあ当座の花とやら」

春本『絵本開談夜之殿』(歌川国貞、文政9年)

この「色」は愛人、肉体関係の意味。芸者は男に対し、「体の関係があるからといって、いい気になるんじゃないよ」と啖呵を切っていることになろうか。

男に体を許したのは当座の花、つまり、そのときの気分だったと言い放っている。

深川の芸者同士が話をしている場面。「色」はずばり、情事の意味である。

「おめえなり、わたいなり、こういう商売をしているからにゃあ、ちッとやそッとの、ちょい色ぐれえは、当たり前なわけだわね」

戯作『春色辰巳園』(為永春水著、天保6年)

「ちょい色」は、その場限りの情事、浮気のことであろう。芸者稼業に浮気や情事は付き物とうそぶいている。

なんとも、ふてぶてしいと言おうか、あっけらかんとしていると言おうか。

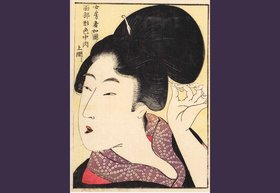

図1は、深川の芸者同士が話をしているところ。

「情人」「情女」「情男」も全部「いろ」

女が、自分の恋愛観を述べる。

「よく、マア、よその人は情人(いろ)に切れたの、やめたのと言っていられるものだ。一度でも情人(いろ)になったらば、もうもう、どんなに苦労をしても、どういう難しいことができても、おまんまを食べないようなことがあっても離れまい」

戯作『英対暖語』(為永春水著、天保9年)

この「情人(いろ)」は、恋人の意味である。自分はいったん惚れた合った恋人とは、どんなことがあっても別れないと述べている。

病の床に伏している男のところに、かつて浅からぬ仲だった芸者が見舞に来た。

「いつかじゅう、使いを寄こした時、いつでも内においででないというから、また安楽寺の茶店の情女(いろ)の方へばかり行っておいでだろうと思っていたのに」

戯作『春色恋白波』(為永春水著、天保12年)

この「情女(いろ)」は、恋人や愛人の意味である。男は茶屋女と恋愛関係にあり、それは有名だったようだ。

同じく「いろ」と発音しても、情男なら男、情女なら女である。

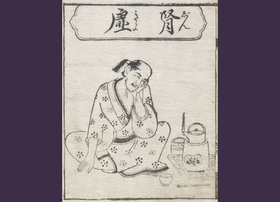

図2は、女の母親が外出したのを見すまし、男が忍んで来たところ。ふたりは恋人同士だが、女からすれば男は情男(いろ)、男からすれば女は情女(いろ)である。

女は男に体を許しながらも、一種の罪悪感があった。

女「おまいとこんなことをしたら、おっ母ぁに叱られるだろうねえ。おまいと、おっ母ぁと色だから」

男「馬鹿ぁ言いねえ。おいらぁ、とうから、おまえに惚れているから、おっ母ぁの機嫌からとっておくのだ」

春本『花の雫』(歌川国盛、幕末期)

女の言う「色」は、愛人関係の意味。男が自分の母親と関係しているのを、女は知っていたのだ。

さて、この男はかなりの女たらしである。もともと年増の女と性的な関係があったが、ついにはその娘にも手を出した。口もなかなかうまい。

いっぽう、女の方も、男が母親の愛人であるのを承知で、男に体を許した。どっちもどっちと言えようか。

江戸の男女は「色」を相手に応じ、場面に応じ、使い分けていた。まさに、色は「色々」だった。

(編集協力:春燈社 小西眞由美)