江戸の男女が実際にどんな会話をしていたのか?

当然ながら録音した音声は残っていないため再現するのは困難…しかし、手がかりはあります。

それは、戯作(大衆小説)の中のセリフです。読み解くと、身分差、男女差、職業差、年齢差などの厳格な社会だったことがわかります。

とくに春本や春画の書入れは、江戸の男女が性をめぐる場面でどんな用語を用いていたのか、どんな言い回しをしていたのかを生き生きと伝えています。

この連載では、江戸の性文化に精通した筆者がこれらを紐解き、江戸の男女の性をめぐるやりとりを再現、江戸時代の男女のリアルをお届けします。

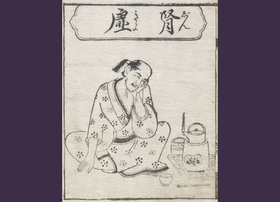

歌麿が描いた上開の持主

上開(じょうかい)は、女性器の名器のこと。もちろん、あくまで男の側からの評価である。

こういう話題は、現代の女性からすれば不愉快きわまりないかもしれない。だが、春本や春画の読者はほとんどが男であり、作者や絵師もたいてい男だった。つまり、男が男のために、男の妄想や願望を描いたのが春本であり、春画なのだ。

図1は、歌麿が描くところの上開の持主の人相である。

上開としては、「巾着(きんちゃく)ぼぼ」と「蛸(たこ)つび」が有名。

巾着ぼぼ――巾着は、布や革で作り、口の部分を紐でくくる財布である。紐できゅっと口を締める時の感覚を、締まりのよい陰部にたとえたのであろう。たんに「巾着」だけで、当時の男には通じた。

蛸つび――陰茎に蛸の吸盤のように吸い付いてくる名器である。たんに「蛸」と言うことも多い。男にはこれだけで通じた。

●女と交わりながら、男は感激する。

男「こいつは、とんだええ味だ。生まれて、こんな上開は初めて、とぼすわえ。それ、こうか、こうか」

女「おめえは、太くて、いっそ気がいきづめだよ」

春本『会本意佐鴛鴦具砂』(窪俊満、寛政初期)

男は初めて上開を体験するようだ。「とぼす」は性交すること。しかも、女は上開でありながら、男の陰茎を太いとほめ、自分も絶頂感を味わい続けていると述べている。男にとって、こんな感激があろうか。

ただし、上開とはわかるものの、巾着ぼぼなのか、蛸つびなのかは不明。

●助平と言う男、女の味のよさに、思わずよがり声をあげる。

やがて助平、男泣きに泣き出し、

「はあはあ、むむむ、これはたまらぬ」

出し入れのたびごとに、玉門(ぼぼ)の口締まりて、雁首をしごき、締め付けるは巾着陰(きんちゃくぼぼ)、

春本『艶本葉男婦舞喜』(喜多川歌麿、享和2年)

口が締まるという、巾着ぼぼの特徴がよくわかる。雁首は亀頭のこと。

●屋根舟の中で、ふたりは交わっている。

女「それ、それ、もう、いきますよ。あれ、どうしようのう」

男「わっちも、恐ろしくいいよ。おまえのは巾着とやらだそうで、口を締める。いい心持ちだよ」

女「おまえのも雁が高くて太いから、格別にいいよ。またいくよ。一緒におやりな。ああいい、体が溶けるようだよ」

春本『天野浮橋』(柳川重信、天保元年)

「雁が高い」は、亀頭が大きいこと。男は亀頭が大きくて、陰茎は太い。いっぽう、女は巾着ぼぼ。ともに、一級品の持ち主のようだ。屋根舟の中の情交は、いまで言えばカーセックスであろう。

●助兵衛の相手の女は巾着ぼぼだった。しかも、よがり声も大きい。

「いい、いい」

と、声をあげて泣きすすり、世迷言やら、鼻息まじりの大よがり。

助兵衛もまた、巾着に締め付けられて、他愛なく男泣きに声高く、

「俺も、こんなよいぼぼは、へその緒切って以来、初めてだ」

春本『淫書開交記』(歌川芳員、慶応2年)

助兵衛は女の巾着ぼぼの味わいに、生まれて初めてと感激している。他愛なく、男がよがり声をあげているほどだ。

北斎が描いた蛸つびの持主の人相

●女は商人の家に女中として住み込んだが、やがて妾同然になり、

持ち前の蛸つびにて、魔羅を喰い締め、吸い込み、吸い込みしけるゆえ、味がよいとて簪(かんざし)をこしらえてもらい、淫水がたんと出るとては帯をこしらえてくれ、よかったとては着物を着せられ、

春本『万福和合人』(葛飾北斎、文政4年)

蛸つびは陰茎を喰い締め、吸い込むようだ。女の蛸つびに感激し、男は簪、帯、着物などを買ってやった。図2は、無類の蛸魚開(たこつび)の女の人相だという。

●海女(あま)と始めた男が、感激して言う。

「鮑(あわび)取りの海女だから、さだめし生貝だろうと思ったら、思いのほかの蛸だから、なお奇妙だ。ああ、こりゃあ、たまらねえ。へのこへ一面に吸い付くは、吸い付くは」

春本『旅枕五十三次』(幕末期)

海女だから貝かと思ったら、蛸だったというわけである。貝はその形状から、女性器の隠語だった。

「へのこ」は陰茎のこと。蛸つびは陰茎に吸い付くようだった。

上開、そして巾着ぼぼや蛸つびの存在を知ると、男としては心穏やかならぬものがある。真剣に人相を研究する男もいるかもしれない。

歌麿は上開の持主の人相を描き、北斎は蛸つびの持主の人相を描いた。

だが、歌麿も北斎もあとでぺろりと舌を出し、ニヤリとしていたかもしれない。

(編集協力:春燈社 小西眞由美)