学校までの通学路、足繁く通った店、友達と待ち合わせた駅…“場所”には自分だけの思い出が眠っている。久しぶりに訪れてみると、当時と同じ風景なのに、どこか違って見えたり、感じ方が違っていたり、そんな経験はないだろうか?

第四回目は、自分に視点を置く“セルフ・トレースツーリズム”。「思い出」をなぞることで、どんな発見が浮かび上がるのかを探っていく。

▼連載の詳細はこちら

京都府出身。京都大学大学院文学研究科地理学専修に在籍(博士課程)。専門は歴史地理学。縁日露店の歴史について研究するかたわら、まち歩き団体「まいまい京都」でツアーガイドを務める。 著作に『Y字路はなぜ生まれるのか』(晶文社)、『統計から読み解く色分け日本地図』(彩図社)など。 奈良新聞にて連載「大和参道紀行」を担当(2024年6月~2025年6月)。

思い出をなぞると見えてくるもの

街道をたどって江戸時代の旅人に思いをはせる。旅日記をたどって風景の移ろいを味わう。小説の舞台をたどって主人公の気持ちを追体験する。

この連載では、「なぞる」旅=トレースツーリズムの楽しみ方を紹介してきた。

トレースツーリズムにおいては、他人だけでなく「自分」の足どりをなぞることもできる。

過去に歩いた道を再び歩くことで、懐かしい記憶がよみがえってくる。自分を対象としたトレースツーリズムを、「セルフ・トレースツーリズム」と呼ぶことにしよう。

これは、端的に言えば「再訪」のことである。

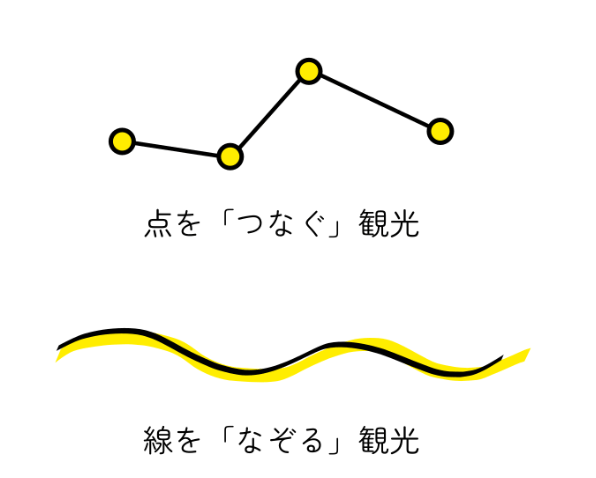

ただし、単にスポットを「点的」に再訪するのではなく、かつて歩いたルートを「線的」になぞる点が異なる。今回はこの新しい歩き方について解説しよう。

「トラウマ」は自分の変化を明らかにさせる

私にとって、きわめて印象深い「再訪」がある。小学校の修学旅行で訪れた、広島への再訪である。

京都の小学校に通っていた私からすると、広島はまったく生活圏から離れた、はるか遠い場所であった。

それまでほとんど関西を出たことすらなく、記憶にある限りでは、その時点で人生におけるもっとも遠い場所への旅行であった。

修学旅行の記憶で一番強烈なのは、なんといっても広島平和記念資料館(図2)である。

原爆で壊滅した広島の街や、熱線で焼けただれた被爆者の姿など、凄惨な展示に私は心を痛めた。中でも、被爆直後の姿を再現した人形はあまりのむごたらしさに直視ができなかった。

私は展示を見たショックで体調を崩してしまい、最後まで展示を見ることすらできずに資料館を出た。当時の私にとって、それはトラウマと言って差し支えない経験だった。

二度目に広島市を訪れたのは、大学生になってからである。

私が今もいる地理学教室では、毎年2年生のときに「実習旅行」を行う。これは日本の中からどこか一つ地域を選んで実地調査を行うというものであり、私の年には広島県呉市に行くことになった。

呉市での調査も非常に思い出深いものだったのだが、今回語りたいのは、むしろ実習旅行に合わせて立ち寄った広島市での記憶である。

広島市を再訪することにしたのは、修学旅行で見た風景をもう一度見たかったからだ。先の「トラウマ」が頭にあった私は、まず真っ先に広島平和記念資料館を再訪した。

大学生の目からしても展示は悲惨なものであったが、小学校の頃よりはまだ冷静に見ることができた。

被爆再現人形も、ただショッキングなものとして見るのではなく、「それを置くことによって博物館が何を伝えようとしているか」というところまで思いをめぐらせることができた。

おりしも、私が広島を再訪した時期には被爆再現人形の撤去が議論されており、ちょうど再訪の一年後に人形は撤去された。

このように、再訪は一度目と二度目のあいだの「私」の変化を浮かび上がらせる。再訪をすることは、その場所を見ると同時に、「過去の私」を見ることでもある。

思い出が「線」になる

小学校の修学旅行で行ったのは、平和記念資料館と原爆ドーム、それから宮島だ。他にも行った場所はあるのだろうが、ほとんど覚えていない。

記憶の中の風景は「点」である。よって、修学旅行のルートを「線」的になぞることは難しい。

大学生になってからの再訪では、広島駅から平和記念資料館まで歩いて移動をした(図3)。修学旅行のルートを厳密になぞったわけではないが、自ずと通る場所は重なってくる。歩いているうちに、次々と小学校のころ見た風景がよみがえってきた。

原爆ドームのそばにある広島市民球場は、再訪時にはすっかり解体され、跡地は仮囲いで覆われていた。

広島東洋カープの本拠地はMAZDA Zoom-Zoomスタジアム広島に移転し、初代広島市民球場の跡地は、現在「ひろしまゲートパーク」として広島市民の新たなにぎわいの場となっている。

修学旅行のときにはまだ球場が残っており、バスの車内でいかにこの球場が広島市民にとって大事かを聞かされた。そんな記憶をふと思い出した。

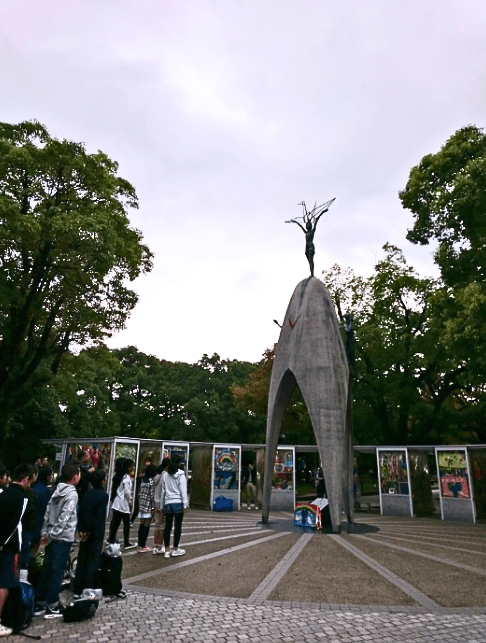

原爆ドームから平和記念資料館に行く道中には、原爆の子の像があった。

2歳のときに被爆し、白血病と闘うなかで折り鶴を折りつづけた佐々木禎子をモデルとする像である。そういえば小学校のときにもここで折り鶴を捧げたな、とかつての思い出がよみがえってきた。広島の平和記念公園のように多くの人が訪れる観光地では、その動線は限られる。

記憶の中の風景は「点」でも、再訪によって徐々に点と点のあいだの記憶がよみがえってくる。セルフ・トレースツーリズムは思い出を「線」にするのである。

道の記憶には「向き」がある

修学旅行で歩いた道は、一回きりのおぼろげな記憶である。一方で、何度も歩いたなじみの道も、セルフ・トレースツーリズムの良い対象だ。...