地方創生の入門的知識から、課題と対策を検討する集中連載の第4回。

前回に続き、カリフォルニア大学バークレー校ハース・スクール・オブ・ビジネスで講師を務めるジョン・メツラー氏による寄稿をお届けする。

第1回目で地方創生が進展をみない大きな理由に「施策の数が多すぎて、実行可能な具体策にかかる費用や時間、人材資源とのバランスが著しく乖離している」点をあげた。

これまで米国をはじめとする海外での地域活性化の先進事例は十分なほど紹介されているものの、しかしなぜか、多くの施策がことごとく結実しない。本稿では、米国の事例から日本の現状も踏まえて実現の近道を探っていく。

執筆:ジョン・メツラー

地方経済における米国大学の3つの役割

前回のおさらいをしておくと、大学が、地域経済・産業クラスターにおいて果たせる3つの役割をご紹介しました。

1・「ブレーン・ハブ」

産業の変遷や浮き沈みに柔軟に対応でき、また「未来の産業」を生み出せる優秀な人材の高集積度のある大学が中心的な役割を果たす街のことを言います。むろん、ブレーン・ハブになるには、人材が先か、産業が先か、その両方の併存もマストなのか、と言う議論において、この良質な循環を始めるには何か駆動力と形成力がないといけないというのと、大学と産業は補完的関係にあるのは間違いないでしょう。

また、UC-BerkeleyのMoretti教授が指摘するように、「New Work」(新しい職種)が既存産業の延長線に、また既存インフラの変革時に置いて、このブレーン・ハブにて生まれてきます。

例えば、90年代以降、PCやCD-ROMメディアの延長線にウェブデザイン、2000年代後半からはスマホ普及とOSの標準化に便乗したモバイル・アプリ開発や、近年では太陽光PVのコストダウンと政府の補助金など受けて太陽光PVシステムの設置業者の増加が例として挙げられます。

2・「変革のエージェント」としての大学

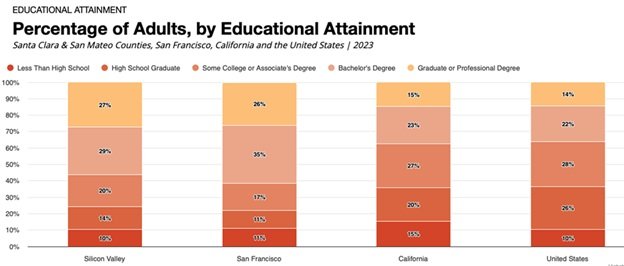

出所:米国国勢調査データを元にSilicon Valley Indicators作成, データは2023の時点。 https://siliconvalleyindicators.org/data/people/talent-flows-diversity/educational-attainment/

前回の寄稿で指摘したように、今でもかつての鉄鋼産業で知られるペンシルバニア州ピッツバーグ市では、市内の面積の3%を占めるオークランド・スクエア地区には、なんと市内人口の10%(と、ミレニアル世代の37%)が住み、29%の雇用者が勤務する、ロボティクス、ライフサイエンス分野の集積度の高いvortex エリアになっています。

鉄鋼からライフサイエンスやロボティクスへの移行は、街として大変だったと想像しますが、これはまさに大学があってできたトランスフォーメーションであります。

また、マサチューセッツ州ケンブリッジ市もライフサイエンス分野の発展に伴い大きく生まれ変わり、カリフォルニア州サンディエゴ市も移動通信やライフサイエンスの成長によって定年者(特に退役軍人)の集積や観光で知られる街から産業集積度の高い街へ進化してきました。

こちらはいずれも「変革のエージェントとしての大学」が可能にしたと言えると思います。

筆者がビジネススクールで講師を務める UC-Berkeleyでは、特に2012年にCRISPR(遺伝子編集技術)が発明されて以来、CRISPR関連の新興企業が次々誕生し、キャンパスも物理的に変わり始めています。(※2・3)

ライフサイエンス・スタートアップが集うBakar Bio Labsの設立や、CRISPRの研究家が集積するInnovative Genomics Instituteの発足、研究家や若手教員向けのLife Sciences Entrepreneurship CenterやLSEC Venture Grantプログラム(※4)の立ち上げなど、大学として、研究から生まれるシーズがベンチャーを通じてスピンアウトし、そのスピンアウト先がなるべくキャンパス界隈に残るように注力しています。

そこで勤務するものとしても、これから10-15年の変化が楽しみです。UC-Berkeleyのイノベーション&起業家育成(英語ではinnovation & entrepreneurship、学校内部ではよくI&Eとして省略)エコシスシステムの変遷と、その示唆についてまた後ほどコメントさせていただきます。

※3 https://innovativegenomics.org/news/innovative-genomics-initiative-officially-launches-today/

※4 https://lsec.berkeley.edu/venture-grant

3・「リクルーター」としての地方大学や地方大学病院

特に地方部では、地方大学や病院は、そこでなければおそらくそのエリアとなかなか縁が築けない若い優秀な人材を誘致できる立場にあります。

卒業後、若い教職員や病院職員がキャリアをスタートでき、大学や病院は地域社会に新たな人材やスキルを供給する役割を果たせます。

より質の高い生活環境の提供や、都会より低いハウジング・コスト、子育てに適した環境などでその若手が成長してもなお地方部にキープできるか、また、リクルートされた人材はさらに自分の研究仲間をリクルートしてくれるのでしょうか。

これは、まさに地方大学にとっての同時にチャンスでありながら課題でもあります。(このテーマについては、著者・James and Deborah Fallowsは著作や連載の「Our Towns」がお勧めです。(※5))

UC-Berkeleyのイノベーションと起業家育成のためのプログラム事例と変遷

さて、地方経済における大学の3つの(一般的な)の役割は以上になりますが、今回の寄稿で、私が講師を務めるUC-Berkeley の25年間(2000-25年)に渡るイノベーション及び起業家育成を支援するエコシステムの変遷と拡充と、その交通整理についてご紹介したいと思います。

特筆すべきは、こちらはいうまでもなく物理的に見える変化(例えば2012年の、アクセラレーターとしてのBerkeley SkyDeckのバークレーのダウンタウンでの設立など)ではありますが、それと同時に、大学のカルチャーや価値観、また社会に対するミッションにも関連する変化です。

例えば、2024年秋、総長としての就任式にて、新総長・Richard Lyons教授は、「我々は、より良い未来のために、新たな地平を開拓し探求する終わりのない使命を掲げている」と述べました※6。また、大学として、イノベーションの探求と起業家育成の支援とエコシステムの整備も、この「より良い未来」のため、また、世間のためである、と同氏はよく指摘します。そうしたリーダーシップはとても大切です。

連邦制のアメリカですので、University of Californiaシステム (カリフォルニア大学システム、以下はUCシステム)を簡単にご紹介したいと思います。

UCシステムはカルフォルニア州内に所在し、全校で10校の大学があり、全システムの学生人口は295,000人以上、また教員やスタッフの総人口は265,000人程度です。また、さらにはCalifornia State University (CSU、カリフォルニア州立大学)システムがまたあり、こちらは23校があり、学生人口は46万人に及びます。ちなみに、カリフォルニア州の人口は4千万弱で、米国の50州のうち、最大人口になります。

UCシステムに戻りますが、1868年に設立されたUC-Berkeleyが最も古く、1919年に設立されたUCLA (University of California, Los Angeles) は2番目に古く、2005年に設立されたUC-Mercedはが最も新しくできた姉妹大学です。 9校は大学院と学部課程の両方を兼備しており、1校(病院も持つUC-San Francisco)は大学院のみです。私が勤務するUCバークレーには、約33,000人の学部生と13,000人の大学院生が在籍しています。

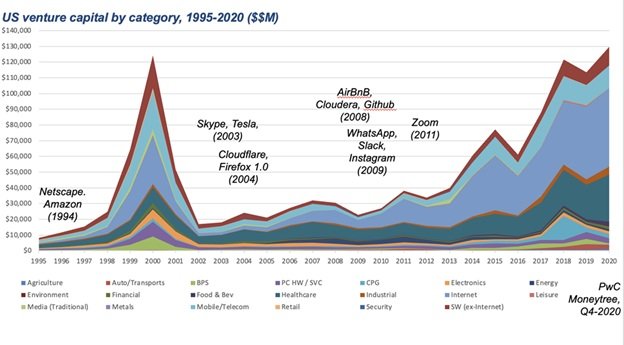

私は講師として大学に戻って11年経ちますが、UC-Berkeleyの卒業生でもあります。日本滞在を経て、1999年秋、MBA/MA-Asian Studiesの修士プログラムに入った時点では、シリコンバレーはITブームのピークに近づこうとしていました(下記図表参照)が、イノベーションや起業家育成に関する「オフィシャル」な支援は比較的薄かったです。

むろん、特に理系学部とりわけ電気工学で自分の研究など踏まえ企業設立に携わった有名な先生などもいました。

例えば、1968年、半導体のIntelの共同設立者のうち、2名(Gordon Moore とAndy Grove)はUC-Berkeleyの卒業生です。また、RISC コンピューティングの先駆者のDavid Patterson先生※7、Cadence Design Systemsなどの設立に関わった、EDA分野の先駆者のRichard Newton先生やAlberto Sangiovanni-Vincentelli先生※8なども特に半導体分野では高明。「初のバークレー発」ベンチャーは1952年に設立されたBio-Rad社 (NYSE: BIO) とされ、同社は今でもライフサイエンス及び臨床診断装置のメーカとして存続しています。

※8 https://www.universityofcalifornia.edu/news/history-innovation-uc-berkeley-entrepreneurs-companies-changed-way-we-live

また、1969年に設立されたアパレル・メーカのThe Gap社はビジネス・スクール(学部生)の卒業生 (Doris and Donald Fisher氏、Haas 59年卒。下記写真参照)により設立されました。

UCバークレー、成果を上げた取り組みとは

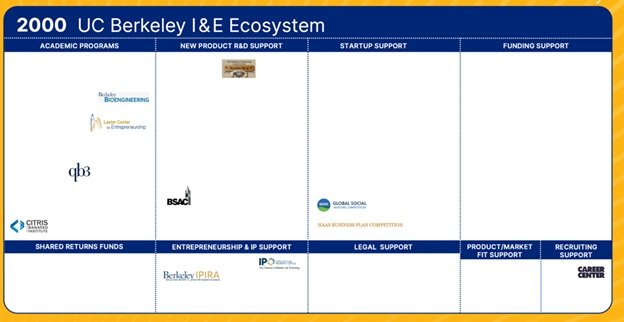

2000年の時点では、イノベーションや起業家育成向けの支援としては、MBAとして在籍していたビジネススクールでビジネス・プランのコンテストや、ソーシャル・ベンチャーのコンテストはあり、また、他学部ではBerkeley Bioengineering, QB3 (California Institute for Quantitative Biosciences; UCB/UCSF/UC-Santa Cruzの3校共同)などもありましたが、キャンパス全体(例えば複数の学部)を統合する試みはなく、エコシステムにはなっていなかったと言えるかもしれません。

下記図表は、許可を得てキャンパスのI&Eエコシステムの変遷を描くプレゼンテーションから引用していますが、2000年の時点の状況を示します。

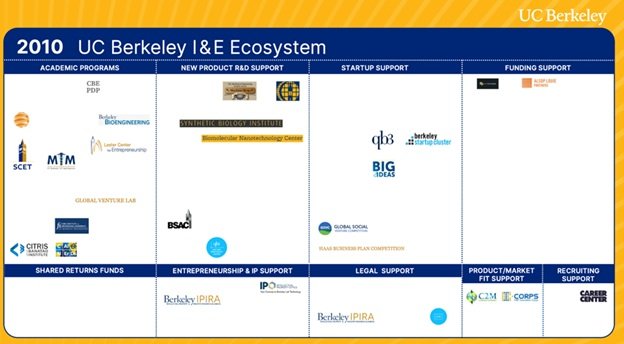

次いで2010年の時点は、とくに学部傘下のI&E促進に関する試みが多様化していました。また、技術研究とりわけLawrence Berkeley National Labの研究シーズの商用化を支援する講義(C2M: Cleantech to Market)や、National Science Foundation (NSF)の研究家向けのI-Corpsプログラム(西海岸拠点として)もローンチされました。以後、プログラムは継続し、多くの研究家の育成に貢献してきました。2024年、UC-BerkeleyはNorthwest Regional Hubとして、NSFとの契約が更新されました※9。

下記図表は、キャンパスのI&Eエコシステムの変遷を描くプレゼンテーションから引用していますが、2010年の時点の状況を示します。

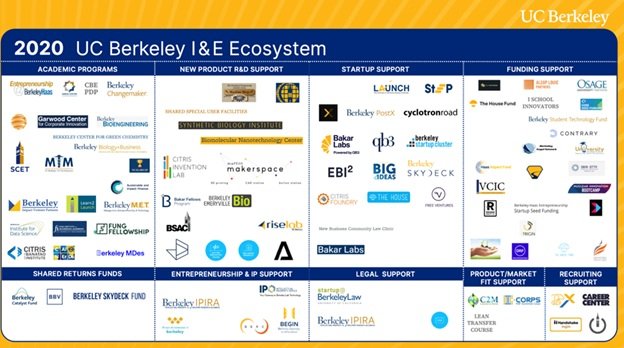

そして2020年時点の状況はこちら。

見ての通り、2010-2020年の間は、I&E促進の活動が急増しました。簡単に解説していきます。

-

2012

・March:ビジネス学部長、理系学部長、またリサーチの理事長の合意の下、キャンパス・アクセラレータ・SkyDeckが発足。意図的にキャンパスの向かい側におく※10。2014年、Caroline Winnett氏が常勤executive directorに就任。

・June: UC-Berkeley教授のJennifer Doudna先生(以後、ノベル賞受賞※11)率いるチームが「プログラム可能なDNAハサミ」の論文を発表※12。※10 https://news.berkeley.edu/2012/03/02/skydeck-launches-new-era-of-enterprise/

※11 https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2020/doudna/facts/

※12 https://newscenter.lbl.gov/2012/06/28/programmable-dna-scissors/ -

2015

・Haasのビジネスプラン・コンテストは、LAUNCH accelerator programとして再スタート。学期に渡る起業家育成プログラムとして運用するモデルにシフト。

・CRISPR関連研究のセンターとして、UC-Berkeley, UC-San Francisco共同で、Innovative Genomics Instituteをローンチ。 -

2018

研究教員(academic faculty)の評価基準が改訂され、起業家としての活動、イノベーションに関する活動が評価対象となった。 -

2015-2018

Berkeley Catalyst Fund, SkyDeck Fundなど、UC-Berkeleyへファンドとしてのキャリー(リターン)を共有するファンドが複数創立された。 -

2019

UC-Berkeleyは、新たにChief Innovation & Entrepreneurship Officerのポジションを新設した。10年間、Haas School of Businessの学部長を務めたRichard Lyons教授は初CIEOに、2020年1月からスタートした※13。I&E促進活動の方向性などの交通整理や進捗管理と向上を図る。

-

2024

元CIEOが新総長に。CIEOポジションの後任がDarren Cooke氏に。

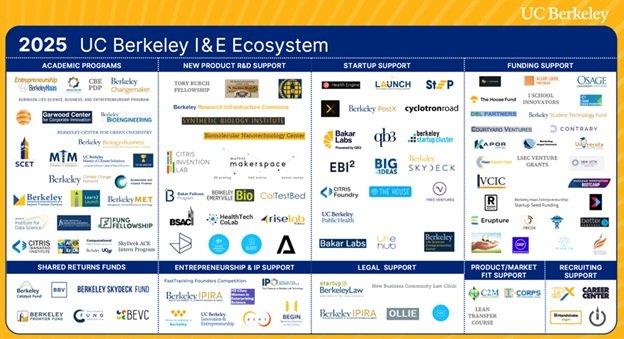

そして、2025年現在のI&E活動状況を図表で示しめすとこうなります。

日米の共通課題とは

ご覧の通り、「千の花を咲かせよ」と言うごとく、活動がオルガニックで多様で、見ようによれば断片化されています。在籍中の学生の立場からは、一見して全貌が把握しにくいと言う不満の声もなくはありません。

また、研究家も、支援プログラムのディスカバリー(可視化)の課題もあります。どのプログラムにどのタイミングで何を申請すればいいのかわかりにくい、と言う声もあったりします。

私としては、それは「good problem to have」、つまりあってありがたい問題だと思っていて、強引にトップダウンで統合化するよりも、「市場の判断」も視野に入れると良いと思います。

一方、どの大学にも通用する示唆としては、やはりキャンパス・レベル(つまり複数の学部の活動が見れるレベル)の交通整理と、リーダーシップの継続性、また一貫して内部と外部のステークホルダーに対する情報配信と啓蒙活動が(messaging and evangelism)がベストプラクティスとして日米ともに共通すると思います。

では、成果はいかがでしょうか?

UC-Berkeleyは、KPIとして、キャンパス発ベンチャーの設立数ではなく、資金調達できたベンチャー数をKPIにしています。つまり、第三者で客観的な視点を持つ投資家が投資判断を行ったUC-Berkeleyと関連のある会社をカウントしています(下記図表、データベースのPitchbookのデータを元に累計)。

これまでも米国の事例は日本でいくつも紹介されていますが、本稿が少し踏み込んだものになっていれば幸いです。米国と日本では制度や慣習、文化面でそのまま参考にならない点も多くありますが、現実的に参考になる点として特に次の2点をあげてみます。

1・2018年に研究教員(academic faculty)の評価基準が改訂され、Entrepreneurial activities(ベンチャー設立などの起業家的活動や、研究成果に関連する特許申請数、ライセンス締結数など研究の商用化実績など)が、評価対象として盛り込まれたこと。

2・教育現場での教員構成割合について、例えば、ビジネススクールでは、全体の約5割を実務経験者(いわば “professional faculty”)としていること。選択科目においてはそのシェアはさらに高い。例えばM&A、不動産やベンチャーキャピタルであればその実践家、専門家を先生として活用すると、生徒にとってよりリアルで、これから就くであろう仕事に繋げやすい。

「必要は発明の母」と言うごとく、1990年代から、UCシステムの加盟大学に対して、州からの支援が減少し始め、以降、大学として、また学部単レベルでも、より自立する必要があったのです。

カルチャーを変えるには、「千の花を咲かせよ」というマインドセットをもちつつ、時間と行動力と現場力と、何よりリーダーシップの継続性が必要です。

光あれ!※14

(第五回に続く)