大学の存在は、「教育」はもちろんのこと、「経済」、「文化」や「生活」さらには「慣習」など、社会の中で包摂的に、さまざまな課題に取り組める存在になりうる。

特に進展をみない「地方創生」については、それを大きく前進させる一手――その構想が「大学街づくり」です。

これは、慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授、長野大学客員教授の田中克徳氏が提唱する、「大学」の持つ特徴を生かした「地方創生」の在り方だ。

地方創生の入門的知識から、課題と対策を検討する集中連載の第3回。

今回は、カリフォルニア大学バークレー校ハース・スクール・オブ・ビジネスで講師を務めるジョン・メツラー氏による寄稿をお届けする。

執筆:ジョン・メツラー

地域経済の再生を「大学街づくり×集積のメカニズム」で紐解く

研究仲間の一人である田中克徳氏より紹介を受けたJon Metzler(ジョン・メツラー)です。

カリフォルニア大学バークレー校ハース・スクール・オブ・ビジネスで講師を務め、ネットワークエコノミー戦略、シリコンバレーにおけるテクノロジーとアントレプレナーシップや地域の産業集積(クラスター※1)の講義を担当、日米の地域イノベーションや半導体産業集積などについて研究・発表しています。

今回のテーマである『大学街づくり』については、集積のメカニズムという視点でみなさんに興味深い研究や事例をお伝えできると思います。

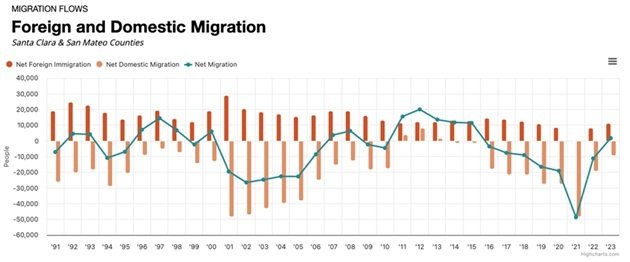

米国では、パンデミックがおきた際にテレワークの普及と(情報ワークの文脈での)一般化が進み、空間、自然、より質の高い生活環境などの理由により、ユタ州ソルトレイクシティー、テキサス州オースティン市、モンタナ州ボーズマン市、 オレゴン州ベンド市などの地方都市の人口が増加しました。

それに対し、シリコンバレー(小生が講師を務めるバークレー含む)、ボストン、ニューヨークなど、90年代から人材、資本や高度専門サポート事業者(弁護士、会計士など)を中心に地域の集積向上の好循環(ネットワーク効果)が進んだ生活コストの高い経済圏では人口が減少しました。

連邦制である米国は日本と比べ、こうした州または郡の間での人口の増減とその要因を顕著に把握しやすいかもしれません。

人口が減少したボストン、ニューヨークなど、生活コストの高い経済圏では知識労働者(knowledge worker)が集まり、産業集積(クラスター)が形成されたましたが、その要因は対面ベースでの雇用機会によるキャリア構築が、彼・彼女らの地域では「有利に働く」ことを重要な条件にしていたことにありました。

出所:Silicon Valley Indicators, Silicon Valley Institute for Regional Studies. https://siliconvalleyindicators.org/data/people/talent-flows-diversity/migration-flows/

パンデミック時に見れたこれらの人口の増減は、特に知識労働者が、労働環境に求める価値観が少しでも変わったのかという仮説を立てられました。

一部でも(例えば1000人に10名、つまり1%)その価値観がパーマネントに変わったのであれば、夜間人口が85万人であるSan Franciscoから8500名のワーカーが地方都市へ継続的に移住することになります。

加えて、テレワークなど含め、働き方そのものが「継続的に異なる形態」へと進化したことを意味するのか?

いわば、パンデミックが世界的に示唆に富んだ「働き方実験」を、我々に経験させたとも言えるタイミングで、これらの議論についてぜひ、これからのビジネスリーダーであるMBAと政策を策定していくMPP/MPA (Master of Public Policy, Master of Public Affairs)の生徒と議論したい、と考えて2021年8月、新講義:Clusters: Locations, Ecosystems and Opportunity(地域産業集積論:エコシステムによる立地選択とビジネス機会)をローンチしました。

今回の原稿ではその分析事例を紹介します。

講義(地域産業集積論:エコシステムによる立地選択とビジネス機会)の主要テーマは以下4つになります。

-

関連ステークホルダーの特定と役割、成功事例(ケーススタディー)と課題

-

政策:連邦政府の関連政策とローカル(米国では、州・郡・市。日本では自治体。中国では省など)政策

-

地域産業集積(クラスター)、産業への経済依存度、産業ベースのシフトと経済復興

-

The New Work(新しい働き方): テレワーク、(対面とリモートワークの)ハイブリッド、サテライトオフィスなど、働き方そのものの変遷、ケーススタディーと懸念事項

1・ステークホルダーの特定と役割

まず「ステークホルダー」についてみていきたいと思います。

本講義は、地域産業集積(クラスター)分析用に多くの調査を参考にしましたが、特に以下のものがあります。

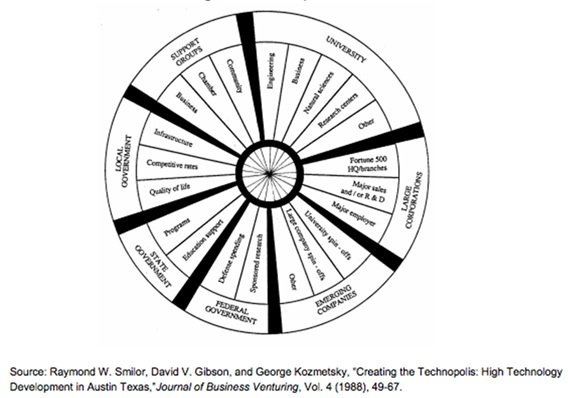

・1989年、テキサス大学オースティン校の教授が提案したTechnopolis Wheel(上記図表参照※2)

・ハーバード大学のマイケル・ポーター教授のDiamond Framework※3

・ボストンRoute 128経済圏とシリコンバレーの徹底比較を行ったUniversity of California,BerkeleyのAnnalee Saxenian教授のRegional Advantage (地の利)※4

・同University of California, BerkeleyのEnrico Moretti教授の著作・The New Geography of Jobs※5

・日本での都市の考察については前述の田中克徳氏との協働ワーク

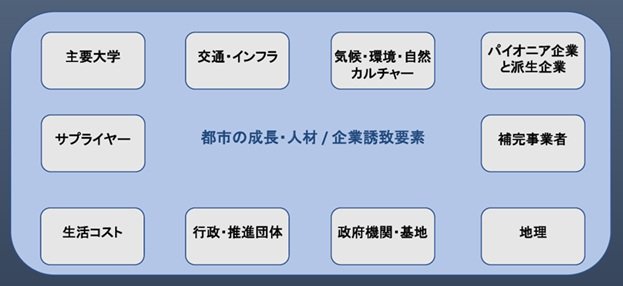

これらを踏まえて、下記のフレームワークを提案し、活用しました。

※3 https://hbr.org/1990/03/the-competitive-advantage-of-nations

※4 https://www.hup.harvard.edu/books/9780674753402

※5 https://moretti.econ.berkeley.edu/book

それぞれのインプットを紹介すると、

-

主要大学(の有無と役割)

・理系学部が強い大学は無論、人材集約力のある文系プログラムもここでカウントできる。また、ローカル企業とリンクの強い学部や教授の有無や、病院も運用する、医学部のある大学など。 -

インフラの状況

・港湾、交通機関、交通など。これはある種の経済成長の可能性を左右する乗数(multiplier)として考えると良い。実は北カリフォルニアでは、空港は複数あり、また高速道路は発達しているが、交通機関は発達しておらず、高速道路網も古く渋滞が起きやすい。その結果、一部のハイテク大手は通勤用のバスネットワークを運用する。(乗数として1.0未満であろう。) -

気候・環境・カルチャー

・こちらは文字通りの気候を意味するが、他所者を受け入れる環境かどうかをも意味する。こちらは断然北カリフォルニアの強みである。こちらも、ある種の乗数として考えると良い。 -

パイオニア企業と派生企業(またはアンカー企業)(の有無)(とそのディアスポラ)

・例えば、Qualcommの本社のあるカリフォルニア州サンディエゴ市は、無線とファブレス半導体企業の集積地である。筆者のいるシリコンバレーでは、以前はIntel、現在ではGoogleなどのhyperscalerや、NVIDIA、AMDなどのファバレス半導体プレーヤーなど。ライフサイエンス分野ではGenentechなどの本社所在地でもある。 -

サプライヤーの状況

・例えば、Intel社のR&D部門のあるオレゴン州ポートランド市郊外では、半導体のファブ(製造工場)の集積地で関連サプライヤーの集積度も高い。 -

補完事業者の状況

・ここで言う補完事業者とは、コンサルタント、会計士、弁護士などのビジネス・アドバイザーを意味する。起業家視点からは、メンターネットワークの有無など。 -

生活のコスト(ハウジング、物価など)

・前述したように、サンフランシスコでは、日常生活の高いコストと、雇用機会の密度はある種のトレードオフをなすが、特にハウジングを含む全体のコストは、生活上の魅力(ファミリーとして住める街であるかどうか)を大きくインパクトする。 -

行政・推進団体(ガバナンス)

・こちらはローカルでの意思決定のプロセスとそのための会合(田中特任教授の記事では推進主体)を意味する。例えば、産学官連携機関、商工会議所、オハイオ州コロンバス市にみるCEO Chamberの有無など。多くのステークホルダーが参加できると、より透明なガバナンスを意味するが、一方で企業誘致の際、場合によればスピード(と非透明な誘致条件?)が求められる。 -

基地・研究機関(の有無)

・米国特有といえばそうだが、例え軍の基地の存在は地域経済をインパクトするケースは多くある。シリコンバレー、ロス、ハワイ、サンディエゴ、デンバー経済圏はいずれもその事例である。また、政府の研究機関(NISTやNational Institute of Health)も人材の集積に貢献し、経済が縮小しないための保険的な役割を果たす。 -

地理(的都合)

・どのエリアも、地理的な恵まれと制約の両方を持つ。例えば、前述したサンディエゴエリアは、隣接国・メキシコとの国境が近く、また大都市のロス(とその経済圏)は車で2時間の距離。この両方の事柄は地方都市としてサンディエゴの特徴と個性を影響する。

となります。本講義では、こちらの10項目のフレームワークを持って、地域経済を解析し、生徒と議論をしました。

米国における大学が果たす役割とは⁉

本稿では、その中で見えてきた米国における「大学が産業集積(クラスター)に果たす役割」に焦点を当ててご紹介します。

ニーズと状況によるのは当然のことですが、特筆すべきものは次の3点になります。

1・「ブレーン・ハブ」

例えばシリコンバレーは現代の半導体産業をもたらしました。

加えて事実として、シリコンバレーが数十年に渡って比較的安定した人口成長を遂げています。

注目すべきは、その中で「コア産業」とは何か?といった定義が、変化してきたことにあります。

これは周辺地域の人口成長が安定しているボストン周辺においても同じことが言えます。

どちらの地域も、半導体クラスターとして指定されたわけではなく、また外部からライフサイエンス企業を呼び込んでの「特区」としてその拠点が生まれたわけでもありません。

むしろ両地域はバイオテクノロジー産業の誕生と成長に貢献しました。

共通点は、大学が人材を誘致し、優秀な大学卒業生とカリキュラムを通じて地域経済を拡大する能力を持つ点です。

例えば、数十年、人口成長、一人あたりGDPの成長といった基準で成長を維持できた北カリフォルニア、ボストン経済圏、またオースティンといった地域経済では、大学は、優秀な人材を集約する役割を果たしています。

大学卒業後、地域企業はローカルで卒業生を雇用する。こちらはUC-Berkeleyの仲間でMike Cohen氏は”vortex campus”※6(企業と雇用機会育成を渦巻くキャンパス)として形容しています。

2・「変革のエージェント」としての大学

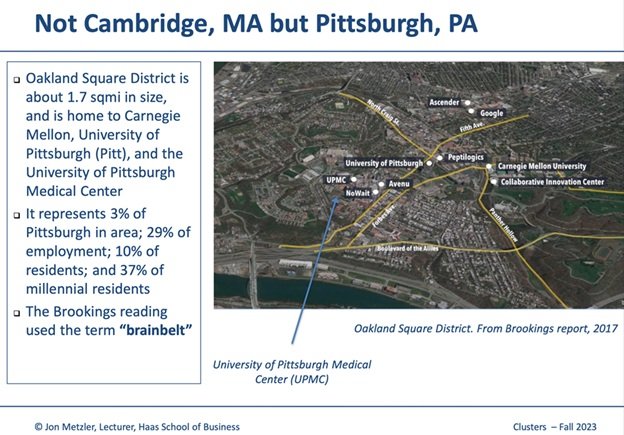

ピッツバーグ市内人口は、鉄鋼産業のピークの70万人であったのに対し、今は30万人程度になっています。

これは、街として、空き家やブラウンフィールドの産業地帯への対応が求められることを意味していますが、同時にピッツバーグ・エリアには、カーネギー・メロン大学、ピッツバーグ大学、リーハイ大学、デュケイン大学など、多数の一流大学が点々と存在しています。

果たして大学はvortex エリアとして機能しなかったのでしょうか?

同じように、例えば、産業クラスターで、アンカー産業の産業が空洞化する、あるいは技術の進捗(例:コンテナ化、工場自動化など)などで雇用が減少する、そしてそれによって地域経済が縮小することが起きています。

こうした興味深い論点について講義では、米国自動車産業の発祥の地・デトロイト市や、今でも鉄鋼産業で知られるピッツバーグ市、コンテナ化で人口が大きく減少した英国のリバプール市などを紹介しました(また、日本の事例として、街としてのコンパクト化で知られる日本の富山市も取り上げています)。

先のピッツバーグについて見ていくと、行政市単位ではなく周辺の地理的な経済連関性の高い地域を含めた人口は230万となるエリアですが、合わせてなんと毎年4万人相当の大学卒業生を生み出すエリアでもあります。

現地で4万人を吸収できるほどの雇用機会がない、というリテンション問題は否定し難いものがありますが、一方で、ピッツバーグ市内の中心地で、市内の面積の3%を占めるオークランド・スクエア地区には、なんと市内人口の10%(と、ミレニアル世代の37%)が住み、29%の雇用者が勤務する、ロボティクス、ライフサイエンス分野の集積度の高いvortex エリアになっていました。

大学をなしにしてこのようなトランスフォーメーションは不可能だったと言っても過言ではありません。

つまり、大学はその雇用ベースの移行、場合によれば「産業変革」を生み出す役割を果たせると言えます。

特に知識ワーカー一人の、間接雇用への貢献分は5人ほどあるという、UC-BerkeleyのMoretti教授の推定を考えると、100人の知識ワーカーが集積していれば、さらに500人(学校の先生、飲食店のスタッフなど)の雇用貢献へと導くと考えられます。

(参考※7下記は関連講義資料のキャプチャーである。)

3・「リクルーターとして」の地方大学や地方大学病院

米国は連邦制のため、日本や韓国や英国に見る「首都圏一局集中」は構造的に起きにくいと思います。

一方で米国の地方都市では、高齢化と過疎化といった同様の課題を抱えています。

博士研究員、また准教授や講師や、一般診療といった知識ワーカーは、卒業後の初めての雇用機会に就きたいと考えるもので、その点で地方大学や地方の病院(また、地方大学の付随病院)はリクルーターとして機能できます。

地方生活の品質を担保し、また若い世代も自分のキャリアを築き始められる、まさにwin-winの関係です。

一方で、前述したように、長居してもらうには、街は外部からの人材を受け入れられるとなお良い、という点も忘れてはいけません。

※7 関連文献としては、ピッツバーグなどのケーススタディーのあるThe New Localism (2018)をお勧めする。https://www.thenewlocalism.com

(第四回に続く)