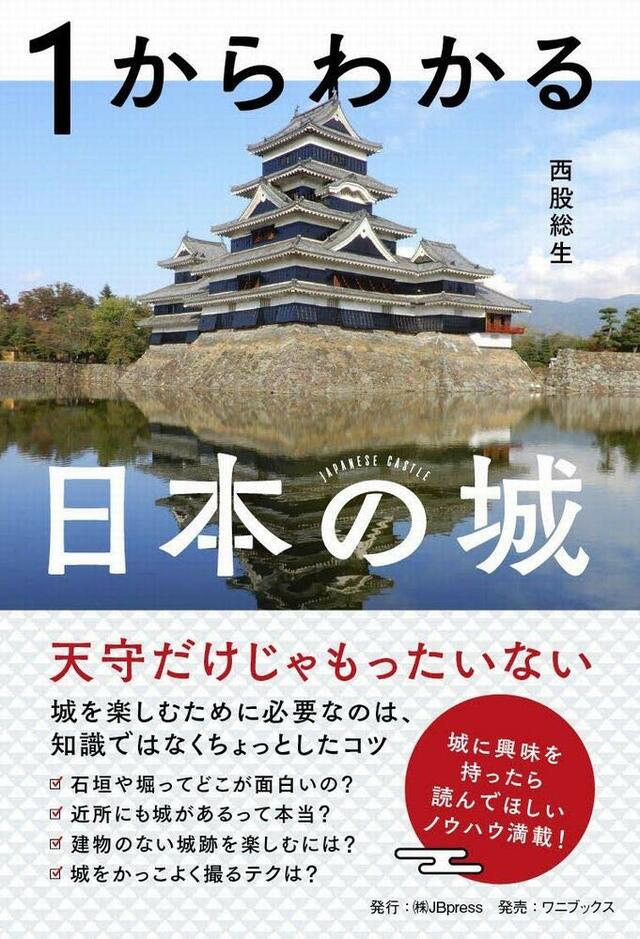

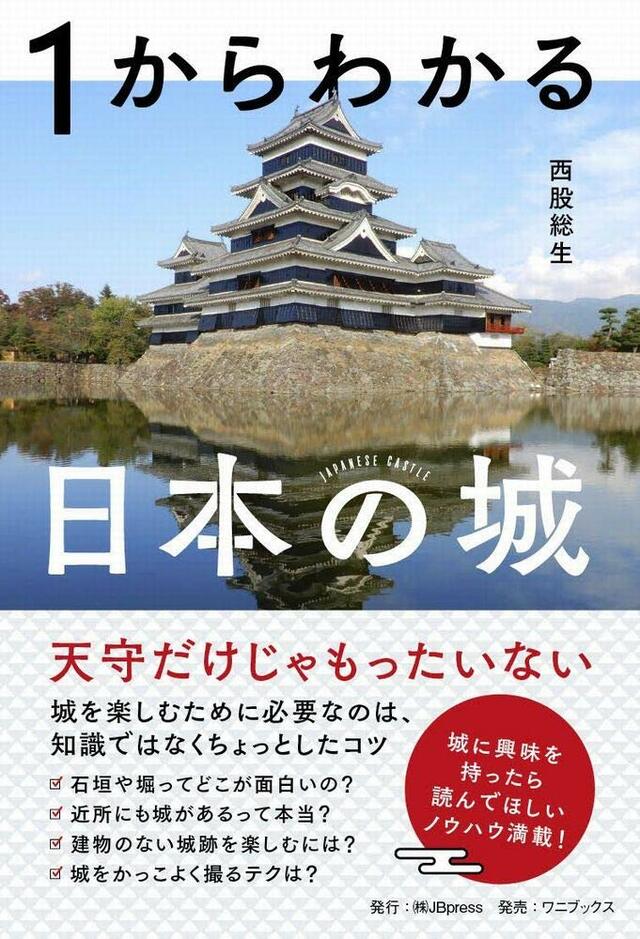

ゴールデンウィークに出かける人も多いだろう。長く、人気なのが「城歩き」。日本史で学んだ偉人たちが築いた「お城」の魅力をわかりやすく解説、紹介し話題を呼んだ「1からわかる日本の城」。

著者である西股総生氏が、現存12天守を含む有名な城から、知られざる魅力的な城跡まで、専門家ならではの視点でご紹介。城好きも初心者も歩いてみたくなる見どころ満載です。

前後半に渡って、二条城を紹介します。

城のことはよく知らないのだけれど、ちょっと気になる。どこをどう見たら面白いのか、よくわからない。そんな、はじめて城に興味を持った人のために城の面白さ、城歩きの楽しさがわかる本です(西股総生著)

具体的な穴場ポイントを伝授

こっそりお教えしましょう。実は、二条城は城歩き的にも京都観光的にも、意外な穴場なのである……はあ? 何言ってるの? という声が、聞こえてきそうだ。

確かに二条城は、日本の名城を紹介する本には必ず載っているし、いつ行っても観光客でいっぱいだ。とりわけ、修学旅行の生徒さんやインバウンドのお客さんで。

でも、彼らは二条城の「城としての」の本当の見どころを、ほとんど見ずに帰ってしまう。なので、「城としての見どころ」については、意外にもゆっくりじっくり楽しむことができる … というわけで、今回は写真多めで具体的に穴場ポイントをお伝えしよう。

まず、観光客はチケットを買ったら東大手門から入城するのだが、その前に軽く堀ばたを歩いてみよう。二条城には、東南隅櫓と西南隅櫓という二つの二重櫓が残っていて、東大手門のすぐ隣にあるのが東南隅櫓だ。

このサイズの二重櫓は、けっこうあちこちの城に残っているから、パッと見さほどスペシャルな感じはしない。でも、この城の櫓は、よく見ると均整のとれたデザインで、なかなかの京美人である。

二条城は徳川将軍家の京での宿所として造られた城だし、二ノ丸御殿がやたらと有名なので、何となくお屋敷っぽいイメージがある。石垣や堀も、大坂城や名古屋城のようにボリューミーではない。とはいえ、二重櫓が堀に面して建っている情景は、やはり城以外の何ものでもない。

いや、それどころではない。この城は、よく見ると実戦装備が満載で、相当に戦闘的な構えをしているのだ。パッと見ははんなり顔なのに、切れ味抜群の技を次々繰り出す戦闘美少女、みたいな城なのだ。

まず、観光客はほぼ全員、何も気付かずに東大手門をくぐるが、よく見ると、門の上にしっかりと石落としが口を開けている。観光客の皆様は、何も知らずに御討死である。

東大手門を入るとすぐに、番所の建物がある。ここも皆さん素通りするが、番所の建物が現存している例は、実は全国的に見ても珍しい。残っている実例数からいったら、天守よりレアといえる建物なのだ。

番所を見たら、唐門を通って二ノ丸御殿へと向かう。有名な唐門は、装飾てんこ盛りの美麗な門だが、観光客がアリのようにたかっていて写真を撮りにくい。ここは開き直って自分も門にたかり、装飾をじっくり観察するとよいだろう。

二ノ丸御殿は、内部に入ると建物や障壁画についての解説が充実している。あらゆる城の本でも二条城の目玉として紹介されているから、ここで中途半端に説明するより、公式解説を読むなり聞くなりした方が勉強になるだろう。それに、いつ訪れてもディズニーランド並みに行列しているから、じっくり見学するのは難しい。

二ノ丸御殿の中には徳川慶喜が大政奉還を宣言した有名な広間などがあるが撮影禁止。内部はトコロテン式に歩かされる

二ノ丸御殿の中には徳川慶喜が大政奉還を宣言した有名な広間などがあるが撮影禁止。内部はトコロテン式に歩かされる

御殿を出たら、その前にある二ノ丸庭園を眺めて、大半の観光客はここで引き返してしまう。でも、二条城で本当に面白いのは、ここからなのだ。

二ノ丸から本丸に向かうと、櫓門を通って本丸に入る。よーく観察すると、櫓門のところは外枡形になっていて、くぐると右に折れる内枡形になっている。外枡形と内枡形をセットにした、きわめて厳重な虎口である。

城兵が正常に配置されていたなら、突破は至難である。ここは、あえて写真を載せないので、ぜひ現地で自分の目で確かめてほしい。(後編へ続く)

二ノ丸から本丸へは特異な形態の櫓門を通って入る。櫓門をくぐった先がどうなっているが、ぜひ現地で確かめてみよう。

二ノ丸から本丸へは特異な形態の櫓門を通って入る。櫓門をくぐった先がどうなっているが、ぜひ現地で確かめてみよう。