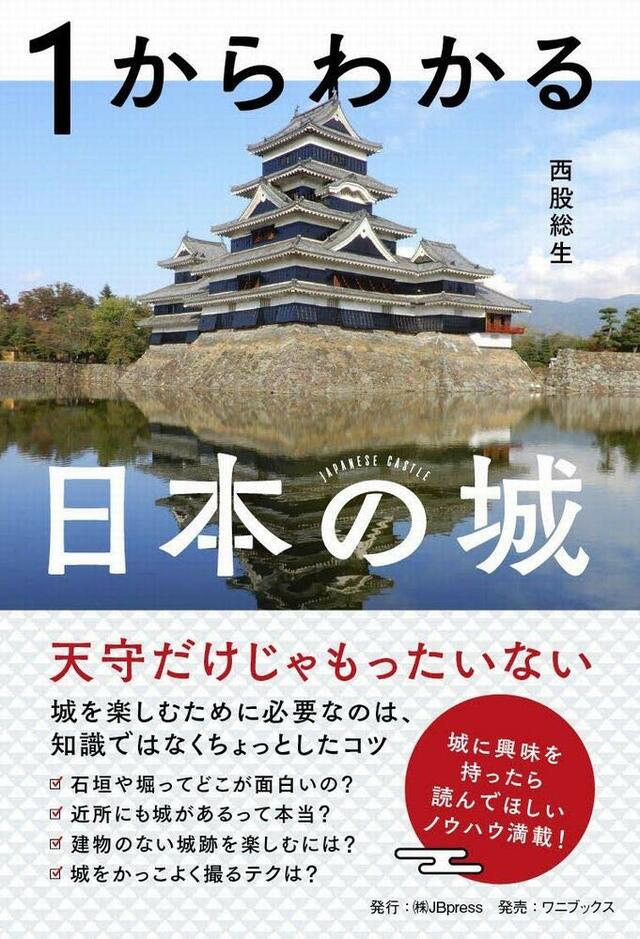

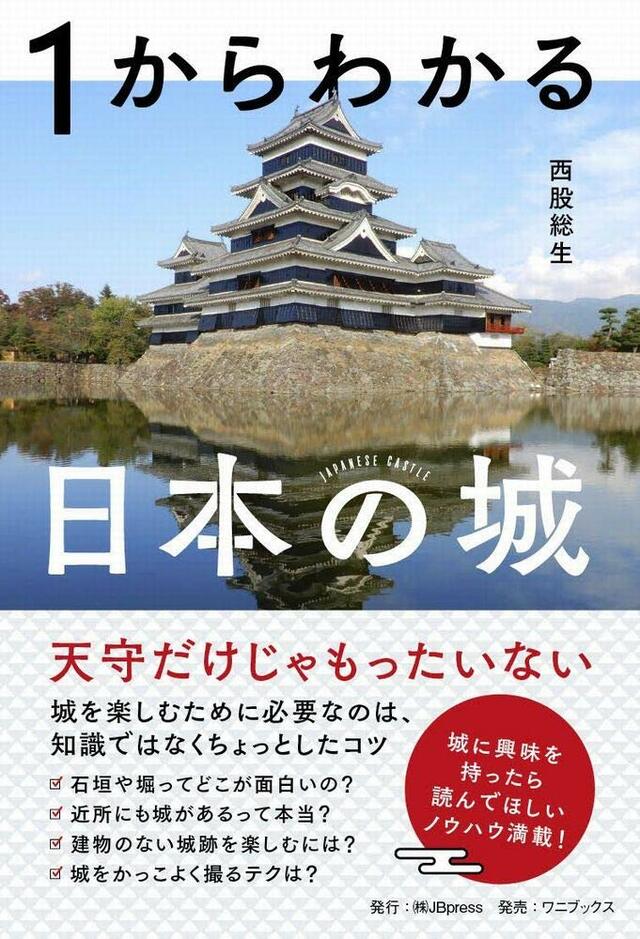

日本史で学んだ偉人たちが築いた「お城」の魅力をわかりやすく解説、紹介し話題を呼んだ「1からわかる日本の城」。

著者である西股総生氏が、現存12天守を含む有名な城から、知られざる魅力的な城跡まで、専門家ならではの視点でご紹介。城好きも初心者も歩いてみたくなる見どころ満載です。

今回は、二条城を紹介します。

城のことはよく知らないのだけれど、ちょっと気になる。どこをどう見たら面白いのか、よくわからない。そんな、はじめて城に興味を持った人のために城の面白さ、城歩きの楽しさがわかる本です(西股総生著)

御殿は明治時代に移築されたもの

二条城には本丸にも御殿が建っているが、城とは関係ない建物を明治になって移築したものだ。現在は修復工事中で見学できないので、このあたりまで来ると観光客の数はぐっと減る。

本丸の南西隅に天守台があるので、登ってみよう。ここにはかつて五重の天守がそびえていたが、江戸時代の中頃に落雷で焼失してしまった。ただし、天守台の石垣は非常に立派で、技巧的にもすぐれたものだ。

天守台の上からは、本丸裏門(西門)跡の外枡形がよく見える。ここも、外枡形と内枡形をセットにした超厳重な防備態勢である。

注目したいのは、本丸内側の石垣。本丸の内側は、ほぼ全面が雁木坂となっている。雁木坂というのは、武器を持った城兵を配置につかせるための石段だ。その雁木坂を本丸内側の全面に施している城なんて、滅多にない。

要するに、本丸の守備を一斉に固めるための工夫だから、精鋭の戦闘部隊を本丸に待機させることを前提とした設計である。虎口の造りといい、雁木坂といい、何と実戦的な構えであろうか。

他にも、二ノ丸には2か所の中仕切り門があるが(現存)、二ノ丸の内部に敵が侵入した場合でも、全体が一気に戦場にならないための工夫だ。二条城は徳川将軍家の権威を示すための城だとかいう人が、世の中にはちょくちょくいるが、いったいどこを見て二条城を語っているのかと思う。

二ノ丸の裏手には米倉が2棟残っている。戦時用の兵粮米や武器を備蓄するための倉庫で、これも激レア建物だ。このあたりまで来ると、もう観光客もほとんどいないので、静かな城歩きをじっくり楽しむことができるだろう。

なぜ、実戦的な構えをしているのか?

それにしても、一見すると御殿風に思える二条城が、こんなにも実戦的な構えをしているのはなぜなのだろう? 分けても、本丸の厳重さは相当なものだ。

その答えは、ズバリ本能寺の変である。信長は、畿内における反信長勢力を叩きつぶした後は、京都に城を築いて大軍を常駐させるような措置は取らなかった。織田軍の大半はもっと外側にいる、上杉・武田・毛利といった勢力と戦うために出払っていたからだ。

そうやって、自ら作り出した軍事的真空地帯の中に、裸で入って行ったことにより、明智光秀の謀叛を誘発してしまったわけだ。この信長の失敗を見ていたのが、羽柴秀吉だ。

秀吉は、自分が天下人になると、京での活動拠点となる聚楽第を城構えにしたし、京の周囲を囲む土塁も築いて(御土居)、京を城下町のように扱った。

一方、徳川家康が二条城を築いたのは慶長6年(1601)、関ヶ原の翌年である。天下人の座についたことにより、京の中心部に自分の拠点が必要となったので、二条城を築いたわけだ。

「城を築いた」ということは、そこに入る時には戦闘部隊を引き連れて行く、ということだ。秀吉も家康も、信長の轍を踏まないよう心がけたのである。家康の築いた二条城は、その後も拡張改修され、3代家光の時にほぼ現在見る形に整えられた。

こんなわけだから、小なりといえども徳川将軍家の城である二条城は、石垣にも最高水準の技術が注ぎ込まれている。ボリュームはともかく、精密さ・造作のていねいさでは、二条城の石垣は江戸城・大坂城に匹敵する。石垣の好きな人なら、何時間見て歩いても飽きないだろう。

なので最後に、二条城を「城として」楽しみたい人向けに、とっておきの裏ワザを伝授する。時間と体力をげっそり消耗する二ノ丸御殿をスルーしてしまうのだ。その分の時間と体力を、櫓や門、石垣や縄張を楽しむ方に宛てる。

大丈夫、チケット代のモトは充分、取れるから!

(執筆:西股総生/本記事はJBpressで配信されたものの再掲です。)