食品ロスをはじめとした社会課題に対して、アルマーニやブルガリといったハイブランドと手を組むことで解決を試みる活動に注目が集まっている。先導するのは、フードロスバンク株式会社代表取締役社長の山田早輝子氏だ。

なぜハイブランド?の疑問の裏には、「富裕層への取り組み」が欠かせないという現実がある。

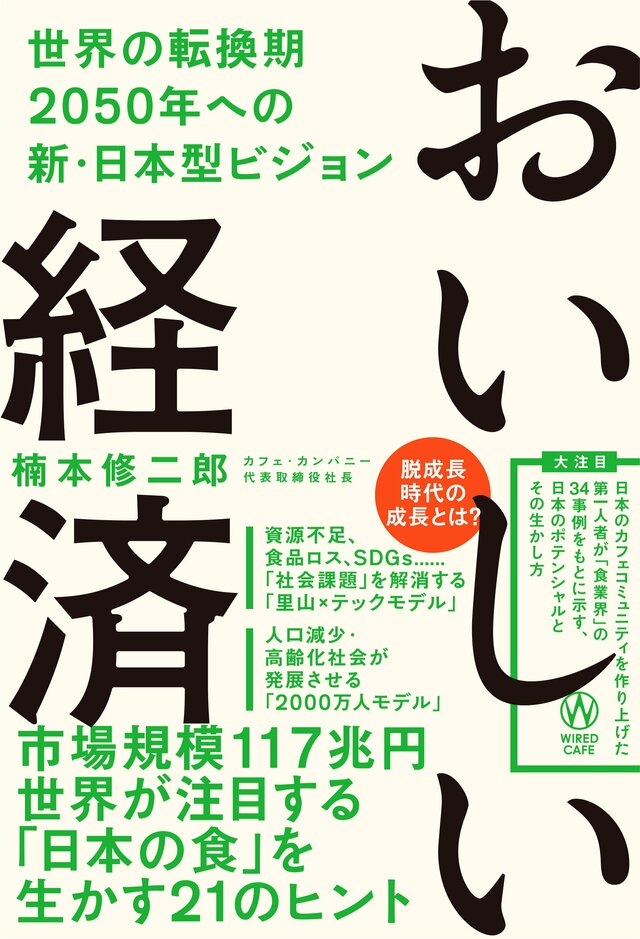

「WIRED CAFE」らカフェブームをけん引したカフェ・カンパニー代表取締役社長・楠本修二郎氏は、「食」を起点とした課題解決を唱える。そのエッセンスをまとめた『おいしい経済』は発売以来好評を博し、Amazonでも長く1位を獲得(食品産業部門)。

「食」を用いた未来の日本のビジョンで共鳴するふたりの対談をお送りする。

文・山中勇樹、写真・松橋晶子

なぜ、ハイブランドと組んだのか?

――まずは、お二人が知り合ったきっかけから教えていただけますでしょうか。

楠本 10年ほど前でしょうか、僕は政府のクールジャパン委員会で食の担当をしていました。その委員会が発展して、産官学連携のプラットフォームが創設され、その会議でお会いしたのがきっかけです。

山田 そうですね。クールジャパン委員会には、日本ガストロノミー学会の一員として参加しました。

楠本 そう。「日本ガストロノミー学会」の会長をされていて、その山田さんの活動のおかげで「ガストロノミー」という概念が日本で広まった、と僕は思っています。まさに、日本におけるガストロノミーの発信者。おおもとである国際ガストロノミー学会は世界的な組織ですよね。

山田 はい。国際ガストロノミー学会は各国の国王などが中心となり、100年ほど前に始まったいわゆる“食の学会”です。そのアジア初の参加国として、日本ガストロノミー学会が設立されました。

楠本 山田さんは他にも、ハリウッドで映画プロデューサーとしても活躍されていたことがあり、幅広いネットワークを持っている。

最近ではフードロスバンクという組織を立ち上げられて、「美食」という概念だけでなく、「サステナブル」や「日本の地域の食材、調理技術、伝統などを世界に発信する」といった考え方、あるいは歴史や民族といったことをきちんと継承していくという発想をお持ちです。

拙著『おいしい経済』でもずいぶん、紙幅を取らせてもらいましたが、そのような概念や哲学が、食の中でもリスペクトされるようになってきています。

【Amazon連続1位更新中】 「日本の食をつうじて、失われた30年と言われたビジョンなき時代から、豊かな30年後・2050年に向けたビジョンをつくるべきときがきている。そのとき、“おいしい”をアップデートすることでもたらされる『新しい経済』こそが、持続可能で経済成長をもたらす切り札となる」具体的な戦略事例と21のヒント。

山田 ありがとうございます(笑)。

楠本 世界規模でサステナブルの機運が高まる中、日本でいち早くフードロスの解決に立ち上がり、フードロスバンクも創業。冗談ですが、日本の王様だと思っています(笑)。

山田 言い過ぎです(笑)。

――山田さんは具体的にどのような活動をされてきたのですか?

山田 国際ガストロノミー学会は約40年の歴史がありまして、私の活動としては、世界の中で日本の食がどうやって貢献できるかなど、食を通じた外交を行っています。

とくに近年では、コロナ禍によって、これまでにも問題とされてきた「食品ロス」がよりフォーカスされつつあります。需要が激減し、形が悪い野菜が出荷されなくなったり、給食が休止されたりする問題が発生したためです。

一方で、店頭では品薄になっている。

そのような日本における不均衡をどうにかしたいと思い、国際的な枠組みのガストロノミー学会ではなく、日本国内での活動を主軸とした株式会社フードロスバンクを立ち上げました。

食品ロスの問題は、国によって性質が異なります。また、私自身が寄付やボランティアではなく、社会課題や地球全体の問題を解決しつつ、事業としての成長を同時に実現する、そんなサステナブルな仕組みをつくりたいと思ったことも、創業のきっかけです。

ただ、私は楠本さんのようにレストランのオーナーでもなければ、シェフでもありません。そのため、色々な方の知識や協力を得ながら、活動を展開しています。

たとえばアルマーニと実施している事業としては、食品ロスに貢献する「ロスフードメニュー」をご一緒し、「アルマーニ/リストランテ」でフルメニューとして提供しています。

ブルガリとは、食品ロス問題、 伝統工芸の保護、 そしてエシカル消費の考え方に配慮して生産されたカカオを使用したチョコレートで、 環境や社会と向き合い、 サスティナビリティ(持続可能性)とは何かを考える、「Chocolate Gems for Sustainability(チョコレート・ジェムズ・フォー・サスティナビリティ)」をご一緒しました。

楠本 日本の匠の技術なども組み込んでいますよね。

山田 はい。例えばブルガリのチョコレートのパッケージに使用しているのは、佐賀県で300年の歴史がある和紙「尾和紙」です。

実は、ブルガリさんからは「再生紙で」と言われていたのですが、それでも佐賀の和紙を採用してもらった背景には、かつて佐賀で栄え100軒以上あったと言われる和紙屋さんが1軒しかなくなっている現実がありました。

それだけでなく、コロナ禍で結婚式などができなくなり余ってしまったお花屋さんの花を押し花として使わせていただきたかったのもあります。

CO2排出量の半分は「超富裕層に責任がある」

――そういった活動の意図はどのような点にあるのでしょうか。

山田 アルマーニやブルガリ、あるいはラルフ・ローレンなどのハイブランドと組んで事業を展開することも多いため、コンビニなどもっと消費者に近いところでも活動してほしいと言われることもあるのですが、私たちが重視しているのは効果的なインパクトです。

統計によると、1990~2015年の間の地球上における二酸化炭素排出量のうち全体の52%は、世界の10%しかいない富裕層に責任がある、と指摘されています(『炭素不平等に直面する』、国際救援開発機構「オックスファム」/国際環境政策研究機関「ストックホルム環境研究所」刊行/2020年9月21日発刊)。

加えて、「最上位1%の富裕層は、炭素排出量の15%に責任があり、下位50%の貧困層が排出する7%の2倍を超えた」とも言われています。

楠本 それは、プライベートジェット機でいろいろな所へ行ったり、「フードマイレージ(輸入食糧の総重量と輸送距離を掛け合わせたもの)」が高いものが多いからですか?

山田 はい。それもあるそうです。あとは、自宅で使用する電気なども含めて、とにかく大量のエネルギーを使っています。私たちがハイブランドと手を組む理由は、ここにあります。富裕層の10%にリーチできれば排出量の半分以上に影響がある。そこに目を向けているのです。

もちろん、マス向けの食品ロス対策も行っておりますが、発信につきましては今の手法をとっております。

加えてアルマーニやブルガリ、ラルフ・ローレンなど有名ブランドの力を借りることで、「あの品質管理のしっかりしているブランドが使っているなら安心だよね」と思ってもらえる。それが社会貢献に大きく寄与すると考えています。

楠本 なるほど。これまでの日本社会では、同じ志を持って進んでいても競い合ってしまうケースが多いですよね。

山田 その点も見過ごせません。とてももったいない。ただ競い合うのではなく、食品ロスに取り組むのではあれば一緒に何ができるのかを考え、共に地球環境をより良くしていくことが大切だと思います。

そのためには、事業的にもWin-Winになれるスキームを構築し、巻き込んでいくこと。それが結果的に、大きなインパクトになります。楠本さんにも、そのような点でいろいろと助けていただいています。

楠本 これは本当に大切なことですよね。グローバルに考えると、みんなで手を取り合って活動していくべきです。SDGs や食品ロスというテーマは、「競争」から「共創」へと変わっていくためにも、非常に重要な概念なんです。

日本は何を「ブランディング」し「PR」すべきか

山田 私たちは国際的・国内的な発信を得意としていますが、なぜ発信が重要なのかと言うと、パンデミックや環境問題は、日本のことだけではないからです。もちろん、当社だけのことでもない。

みんなが使う責任・作る責任を理解し、義務を果たしていくことが大事だと思っています。

国際ガストロノミー学会などの国際的な機関に所属していると、日本ではSDGsという言葉が生まれる前から「もったいない」精神が根付いていると感じます。「お米の中には神様がいる」などの発想もありますよね。また、ものづくりも素晴らしい。頑丈に作られて、長く使う習慣もあります。

それなのに、大量生産・大量消費の時代の中で脱炭素が遅れているがために「日本は環境に配慮できていない」と言われてしまう。本当はそうじゃないことも含めて、広く発信していく必要があると考えています。

日本人である前に地球にともに住む者同士ですから、役割を果たしていることを伝えていくことはすごく大事です。

私は18年ほど海外にいたことで、国際的な基盤がありますし、ブランディングも得意ですから、日本で行われている様々な活動を伝えていくことを使命だと思っています。

――発信という点で、具体的に取り組まれていることと、その成果はどうですか。

山田 楠本さんにもご協力いただきましたが、国連食糧農業機関(FAQ)が主催するワールド・フードフォーラムとともに、「より良い食の未来を目指して」という教材を作りました。

日本が食を通じて作っている「サーキュラーエコノミー」について紹介し、それを未来に生かしていける、ということを世界に向けて発信させていただいたわけです。

他には、「UGLY LOVE(アグリーラブ」というプロジェクトもやっています。LOVEにはゼロという意味もあって「偏見をなくそう」というコンセプトになります。

具体的には、傷がついただけで廃棄されている野菜や、出荷する基準となる箱のサイズに合わないだけで捨てられてしまう魚など、「人間が決めた基準」で発生するロスを見直していく、しっかりと利用していくという趣旨です。

楠本 そういった日本モデルは世界でも通用すると思いますか。

山田 日本モデルを世界に発信するときに、いくら「日本はこんなに素晴らしいです」と言っても、他国で必ずしも真似できるわけじゃないと思います。そこで私は、なるべく世代や知識を超えたダイバーシティを大切にしています。

たとえば、アウトドアブランドのスノーピーク、“泳ぐ”を軸としたライフスタイルブランドであるSWIMと実施したのが、水質汚染を防ぐオーガニックでサステナブルな素材で作ったTシャツにバーベキューで残った炭で作ったインクで、子どもがデザインし、それを大人が販売する活動です。伊勢丹新宿店で販売していたのですが、わずか2週間で完売しました。

楠本 すごいでしょう。やっぱり日本の王様ですよね(笑)。

山田 違います(笑)。

楠本 でも本当に。“日本の志”の王様です。

食品ロスを軸とした3つの柱

――「フードロスバンク」と聞くと食品ロスが中心かと思いましたが、昨今話題の「サーキュラーエコノミー(循環型経済)」全般にわたる発信をされているのですね。

山田 そうですね。たとえば、ホテルやレストランのブランディング、「WWF(ワールドフードフォーラム)」、あるいは世界のベストレストラン50の公式大使など、多方面の活動にも従事しています。それらは必ずしも食やフードロスに直接関係しているとは限りませんが、気付きを与えることはできます。押し付けではなく、小さなきっかけを提供することが大きな貢献につながります。

重要なことは、これらに通底するサイクルを見えるようにすることです。

誰かが自分のために何かをしてくれたら「お礼をしなくちゃ」と思いますよね。近い距離なら「してくれたこと」がすぐ分かるのですが、遠い国のことだとなかなか意識できません。

それらを見えるようにし、食を通じてサーキュレーションすることで自分に還ってくる。そのようなシステムをつくっているのがフードロスバンクです。

つまり、フードロスに関する活動が中心にあり、そこから派生してサステナビリティにつながればいいなと思っています。

楠本 「見えるようにする」というのはすごく大事で、たとえばダイバーシティの議論や啓発をしようと講演会などをしても、そこに集まる人の大半が「スーツを着たおじさん」だったりします。

また議論をしようとしても対立軸が生じてしまいがちです。日本人同士で競い合っても仕方がないのに。

そうではなく、自分ごとになる基準が必要になる。ダイバーシティを感じやすい、対立しない。そこに「おいしい」を持ってくるのはとても有効だと思っています。

山田 共鳴型ですね。楠本さんの新刊「おいしい経済」はまさにそれが軸ですね。

楠本 そう。人の「おいしい」は全部、共鳴できるから。そこからもう1回社会を考えてみることが大切ですよね。

食品ロス、家庭が担う役割は小さくない

山田 楠本さんは今回「書籍」という形で、情報や知識を共有されましたが、わたしもそれはとても意識しています。フードロスバンクの「バンク」には「知識を蓄える場所」という意味があります。

知識を得ることで変わるものがあるはずです。

今、日本だけで、国連世界食糧計画(WFP)による食料援助量のおよそ1.5倍となる年間約600万トンの食品ロスが発生しています。そのうち、家庭系食品ロス量は約280万トン。つまり半分が家庭系のゴミなんですね。

「自分だけが食品ロスを減らしても……」と思っている人もいるかもしれませんが、それが積み重なって食品ロス全体の半分を形成しています。

「塵も積もれば山となる」。みんながやろうと思えば大きな力になる。まずは、こういった知識をしっかり伝えて、その上で自分たちの力を信じてほしいと思います。

楠本 そうですよね。だから伝えていくことが大事です。話は変わりますが伺いたいことがあって。よくアルマーニやブルガリなどのブランドを集められたな、と。

山田 弊社が小さいので小回りが効くのと私の決断が早いというのもありますが、グローバル視点が反映されているからか、気付いたらオファーをどんどんいただくようになっていました

楠本 それは、理念があるからでしょう?

山田 そうです。私はいつも、「これは“オリンピック”です」と伝えています。ブランドやレストランなどたとえ競合同士であっても、同じ方角を向いて取り組んでいく。世界規模、地球規模の問題ですから。

楠本 二酸化炭素排出量のうち、富裕層の10%が全体の52%を使っている現状があるのだから、そうした方針も戦略的には非常に重要ですね。

あとは、先に出た食品ロスの半分を担う一般家庭へのアプローチ。ボトムアップに火をつけるために、有名ブランドと組んで知名度を上げていき、国民的な運動にしていくことも大切ですよね。

山田 やっぱりインフルエンサーの存在が重要だと思います。規格外品を使ってもらうことに関しても、最初に取り組む「ファーストペンギン」には勇気が必要です。有名ブランドや大手ホテルであれば尚更です。

ただ現場では、SDGsの必要性が認知されつつあるので、そのような観点から有名ブランドや大手が動いてくれたことは大きかったです。

楠本 そこから一般の人たちの意識を上げていくフェーズに移行するための作戦などはあるんですか?

山田 たとえば全漁連さんと組んで、全国の料理教室にアプローチする取り組みをしました。コロナ禍で漁業は打撃を受けているのですが、ABCクッキングの協力を得て、料理教室で魚を使ってもらう。そこに著名人の方に参加してもらう、などの活動です。

一般家庭では、魚料理をしなくなっていますよね。

楠本 減っているという調査も出ていますね。ただ、魚嫌いになっているかというとそうではない。「外食では魚介類を食べたい」という調査もあります。

山田 そこで、干物のグラタンとか、3分でできるレシピをインスタライブなどで実演してもらい、BtoCにもつなげています。あとは、(保育園事業などを行う)ポピンズとご一緒して、0歳からのSDGsプロジェクトとして食品ロスをおうちでも体現できるクッキングクラスをさせていただいております。

こうした多方面における「ダイバーシティ&インクルージョン」が、我々の発展にもつながっています。「してあげる」ということではなく、「一緒にさせていただく」という方針です。

楠本 まさに、日本の食を救い、世界の食を救う活動です。この視点はこれかれ欠かせません。

山田 一人じゃ何もできないです。それを認識しているからこそ、様々な方に協力をお願いしています。

新時代におけるデータ活用の課題

――SDGsやESGの活動をサステナブルにしていくにあたり、難しいと感じることなどはありますか?

山田 先日、慶應大学の宮田教授と対談させていただいたとき、農業の現場でデータ化・マニュアル化が進んでいると聞きました。わたしたちも100以上の農家さんとつながっていますが、データの入力は手作業が中心です。Eメールアドレスをお持ちでない方もたくさんいらっしゃいます。

急速にデジタル化が進んでいく中で、彼らにどう役立ててもらうかを考えなければなりません。膨大なデータの使い所ですよね。

楠本 本来は通信各社の領域ですよね。食のデータを知財化して、データドリブンに、食の2次的3次的なビジネスをするというのは。

山田 先日、NTTドコモの方とお会いしたとき、コンビニエンスストアと組んで食品ロスを減らす取り組みをされていると聞きました。いわゆる「電子タグ」などを活用し、販売期限が迫っているものにポイントを付けるなどの活動です。

楠本 なるほど。生産現場から消費者まで、食品ロスの活動がつながりつつあるわけですね。

規格外品の取り扱いに見る流通の変化

――そもそも論ですが、規格外の野菜などを飲食店などに出荷することはなぜ難しいのでしょうか?

楠本 実は、飲食店側が「取り扱いたくない」と言っているわけではないんです。

山田 アクセスがないんですよね。

楠本 そう。

山田 取り扱いたくても取り扱えないんですよ。

楠本 加えて規格外品を集めて飲食店にデリバーするサプライチェーンもないんです。もともと野菜等の出荷については、より売りやすいように全農さんが指導してくれるという歴史がありました。それらの商品が、カット工場を経て飲食店に届くという流れです。

これは、食料が手に入りづらかった戦後から日本の流通網を作り上げた功績でもあると思います。

一方で、東日本大震災などをきっかけに、サプライチェーンの流れが分断され、農家さんや漁業関係者も消費者にダイレクトに届けたいというニーズが出てきたわけです。

だから「生産者と飲食店をダイレクトにつなげよう」というプラットフォームが出てきたとき、僕らにとっても「この形もいいですね」となった。そこから徐々に、「生産者と飲食店・消費者をダイレクトに繋ぐ」動きも広がってきています。

ただ、難しいのが、それらをどう流通させるのかということ。出会うことだけでも大変なのに、それをどう届けるのかが問題です。まずは、直接取引ができる個人店が中心になると思います。チェーン店よりは動きが速いとは思いますね。

山田 なるほど。楠本さんの会社ではどうですか。

楠本 僕らのように店舗数が多いところは、発注するためのシステムを持っています。それを活用することで現場のシェフをサポートしながら、食品ロスを減らす取り組みを進めることができます。コロナ禍を経て、そのような動きが全国的に展開されています。

それが、生産者と店舗が直接やり取りできるようになりつつある。ですので、現状をチャンスに変える取り組みにつなげていくことが大事だと思っています。

山田 私たちも今、まさにその動きをしています。つまり、生産者と飲食店をつなぐための活動ですね。ある有名な大手ホテルグループでも、「(生産者へのダイレクトな)アクセスがない」と仰っていましたので、まだまだ課題がありそうです。

あとは、これまで展開されてきた生産者や業者さんとの兼ね合いも考慮する必要があります。やっぱり、そのまま取って代わられると困ってしまう人たちがいるわけです。そこが、SDGsなどの難しいところです。

楠本 その視点はとても大事ですね。

山田 これまで日本経済を支えてきた「大量生産・大量商品」がサステナブルではないと言っても、実際には、安く購入できることを望んでいる人もいます。そのような需要を守りながら、新しいあり方を推奨していくことが求められます。

たとえば私たちは世界的に有名なビッグメゾンとも組んで事業を行っていますが、彼らは自分たちで規格外品などを仕入れることもできるはずです。ただ、それをしてしまうと、今まで培ってきたブランド価値とそぐわなくなる恐れがあります。

そこで、私たちが間に入り、プロジェクトとして展開することが必要となるわけです。もちろん、最初のところだけお手伝いさせていただき、持続できる段階で自社の単独プロジェクトに切り替えていただくことも問題ありません。

大切なのは、既存の農家さんや流通網を維持しつつ、「ロスフードメニュー」などを展開し、新しい価値を提供することではないでしょうか。

社会課題の解決と既存の仕組みを調和させる

楠本 現状の問題に対処しようとすると、どうしてもこれまでのやり方を否定することになってしまう。でも、本当はそうじゃなくて、社会の状況に応じて最優先課題が変わっているだけの話です。

農薬などもそう言えると思います。戦後の食糧事情を考えれば、安全に配慮した大量の食糧が必要なため、農薬の使用や物流のあり方など、現在のような仕組みが必要だったんですね。野菜の大きさや形の良さなどの指導も同様です。現代のサステナブルのように、その時代に必要だったから、存在したものは多くあるわけです。

変わる必要はあるけれど、切り捨てるわけではない。それを私は「ハーモニー」と言っています。時代に合わせて「調和」させていかなければなりません。

山田 それを伝えなきゃいけないですよね。食品ロスにしても脱炭素にしても、これまで日本経済を支えてきた人の職がなくならないようにしつつ、かと言って先延ばしにもせず、それぞれの人ができることをやれるといいですね。

楠本 そうすると、もう一つの視点が見えてきますよね。一般消費者だけでなく事業者向けの、いわゆる「賞味期限」の問題ですね。

山田 そうなんです。ちょうど先日、そのことで小泉元環境大臣とも「賞味期限をどうにかした方がいい」などお話しを始めました。

私たちがもともと「フードロス(消費前に発生するもの)」よりも「フードウェイスト(消費後または未消費で発生するもの)」に関する案件に多く携わっていて、今はドギーバッグ(外食して残した食べ物を持ち帰る容器のこと)の啓蒙活動をしています。

ただ、ドギーバッグがなかなか普及しない理由にPL法があります。つまり責任の問題です。そのため、まずはパンやスコーン、あるいは火の通ったものだけに限定しているケースが多いです。あとは「私の意思で持って帰ります」というシールを作っています。そうすれば、残ることを気にせずにもっとオーダーしてもらえるかもしれません。

楠本 実はそれを我々の会社でもやろうと思って話を進めています。

山田 ぜひ、使ってください。

若い世代の活躍にもっと目を向ける

――考え方やマインドの部分にアプローチすることで、「規格外品を使うのはカッコいい」という発想に変わるといいですね。

山田 最初は「規格外品を使ったらブランドがすたれる」という発想からのスタートでしたが、マインドが変化すれば「カッコいい!」になりますよね。

あとは政治側のアプローチも大事です。菅元首相が所信表明で脱炭素に言及したおかげで、法律も変わりましたし。

楠本 やっぱり、あれは大きかったですよね。

山田 そのおかげで「やることでプラスになる」というより「やらないことがリスク」という考え方になりつつあります。

この前も、経団連の方とお話していて、現場から「やりたい」という声が出てきているということでした。けれど、皆さん何をすればいいのか分からない。成果が出るまで時間もコストもかかりますし。

よく「どうやってやるんですか?」と聞かれるのですが、経済成長を続けながら実践するためにはマニュアル化はできません。やはり、その会社ならではの良い方法があると思いますので、一緒に丁寧に考えていくこと。続けていくことが大事です。

楠本 あとはベンチャーの存在が欠かせませんよね。この業界でも、ベンチャー企業に勤める若い人たちが自信を持って研究し始めています。代替肉の分野でいうと、ジャックフルーツを用いた植物ベース肉などもそうです。

そのような若い世代が自信を持ってやっていける状況は大事。政治も否定しちゃいけないんですよね。

山田 当社もベンチャーなので、むしろベンチャーだからこそ勢い良く、速くできたということはあります。ベンチャーの方々はスピード感が違いますから。

――そういう意味では、若い世代にとってビジネスチャンスでもありますよね。

山田 そうです。大きい会社の中には「考えておきます」とか「考えさせてください」などと言って、3回ぐらい打ち合わせしても進まないことがあります(笑)。けれど、地球環境は刻一刻と悪化していますし、走りながら考えなきゃいけない状況が目の前にあるわけです。

むしろ、今がアクションを起こせる最後のチャンスだと思うわけですよ。だから本当は、考える時間は無いんです。周りのみんなやったら自分たちも変えるのではなく、一人でも多くの動く仲間を増やしていくしかありません。

楠本 本当に考えている時間がない。地球環境問題もそうだし、日本の伝統技術もそうですよね。数年後には消えてしまうかもしれない状況なんです。

こういった事例は本当にたくさんあって。本(『おいしい経済』)にも書きましたけど、もう「絶滅危惧種だらけ」なんですよ。そういったところこそ、ブランディングや広報をしていかないと、私たち自身に危機として返ってきてしまう。

世界で最も活躍する日本職は「シェフ」

――担い手がいるかどうかも問題として残ります。

楠本 そうなんです。だからそこはビジネスモデル、つまり「稀少だからオンリーワンだよ」「ブルーオーシャンだよ」と考える必要があると思います。そうすると「やってみようかな」となりますよね。

山田 やりたい職業になってほしいですね。

楠本 そう。これを「労働問題の担い手不足」と言っちゃうと、「やりたくない」となっちゃう。本当は、ブルーオーシャンな部分がたくさんあるから、日本は。

山田 海外に18年住んでいて思うのが、もっとも「世界一に近い日本人」って、“シェフ”だと思うんですよ。日本食は世界で認められていて、しかも国がサポートしたわけではなく、一つ一つの日本のレストランが頑張ってきたからこそ、今があるわけです。

楠本 これは本当です。海外でミシュランを獲得している店で、チーフは現地の人だとしても、日本人シェフが2番手として活躍しているケースはたくさんあります。

チーフシェフは、接客もするから料理を作らないことも多いんです。だから実質的には2番手のシェフが作るわけです。

――そのくらい日本の「食」はレベルが高い。最後に、我々がこうした問題に一歩踏み出すためのアドバイスなどありますか?

山田 先ほどもお伝えした通り、年間600万トンの食品ロスのうち、約半分は家庭系の食品ロスです。

ですので、一人ひとりの心がけ、たとえば「残さない」「買い過ぎない」ことを意識するだけでも、大きな変化になります。まずは、小さなこと、自分ができることから始めるのが大事です。

楠本 僕が思うのは、とにかく食べ残しをしないこと。もし注文しすぎても、全部食べること。そう決めておけば、普段の食事の量にも気を遣いますよね。一人がちょっと残すだけでも、大きな食品ロスになるわけだから。

山田 注文するとき、大人と子ども、男性と女性など、メニューのポーション(一人前)を選べるようにできるといいですよね。

楠本 とても良い案ですよね。今までは「大盛り無料」などで宣伝して集客をしていた傾向もあったから、我々の側から工夫しなければなりません。少なめのメニューを用意するとかね。

かつてはカロリーを多く摂取することが価値だったんです。でも今、よくよく考えたら「そうじゃない」という方向にきている。そのタイミングで、業界は業界としてやれることがあると思います。

一方で、消費者側も「食べ過ぎ」について意識を向けてもらう。そのような見直しをするだけで、食品ロスの課題解決も前進するはずです。