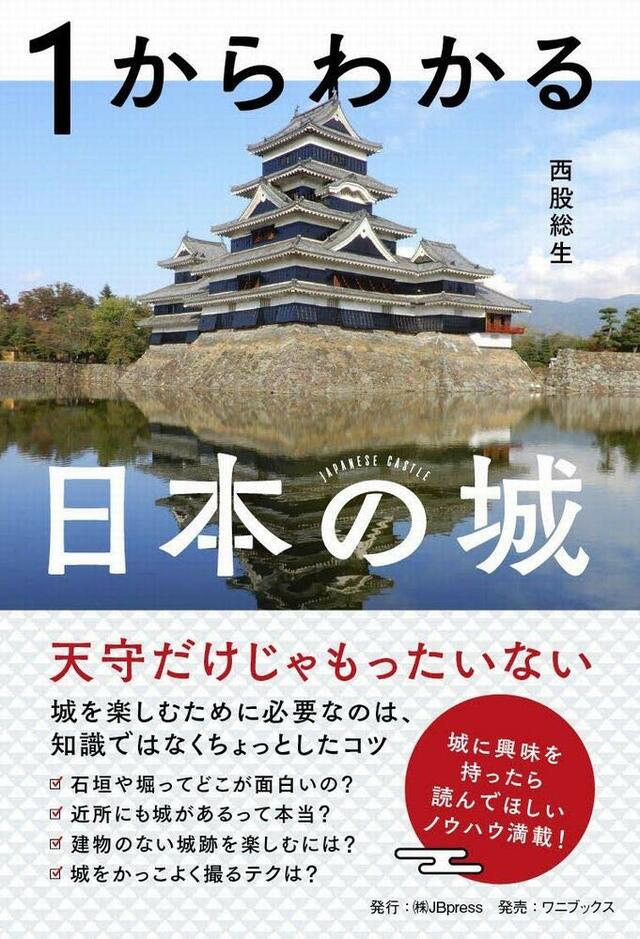

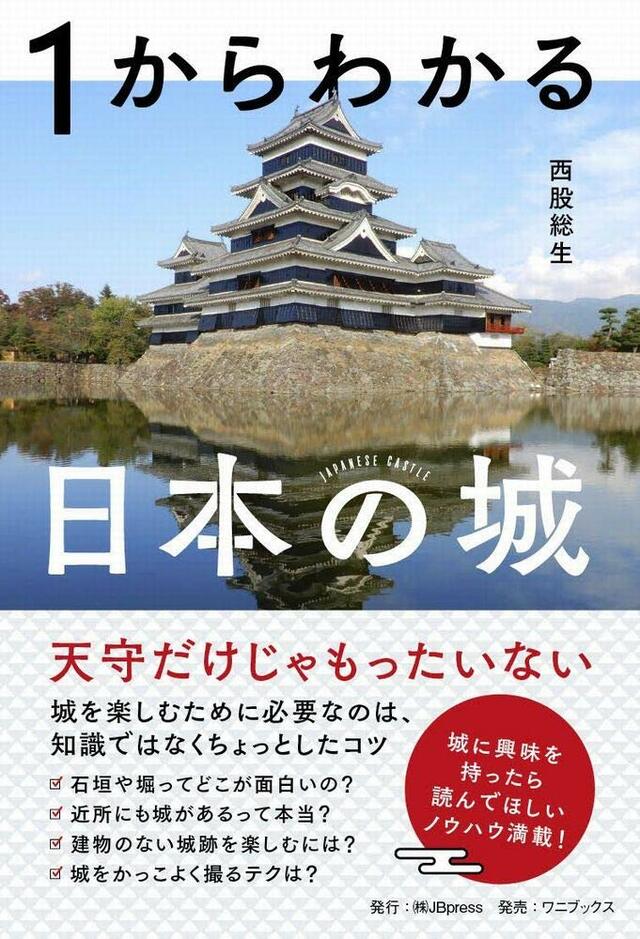

ゴールデンウィークに出かける人も多いだろう。長く、人気なのが「城歩き」。日本史で学んだ偉人たちが築いた「お城」の魅力をわかりやすく解説、紹介し話題を呼んだ「1からわかる日本の城」。

著者である西股総生氏が、現存12天守を含む有名な城から、知られざる魅力的な城跡まで、専門家ならではの視点でご紹介。城好きも初心者も歩いてみたくなる見どころ満載です。

今回は、会津若松城を紹介します。

城のことはよく知らないのだけれど、ちょっと気になる。どこをどう見たら面白いのか、よくわからない。そんな、はじめて城に興味を持った人のために城の面白さ、城歩きの楽しさがわかる本です(西股総生著)

会津若松城、いや、ここはやはり鶴ヶ城と呼びたい。その鶴ヶ城の名を聞いて、皆さんが想い起こす歴史上の人物は誰だろう? 保科正之(ほしなまさゆき)、松平容保(まつだいらかたもり)、白虎隊、あるいは飯島八重だろうか。僕の頭にまっ先に浮かぶのは、蒲生氏郷(がもううじさと)だ。

近江で生まれた蒲生氏郷は、織田信長に仕えて頭角を現し、のち豊臣秀吉に才を買われて伊勢松坂の城主となった。天正18年(1590)に秀吉が全国を統一すると、氏郷は42万石で会津に封じられ、さらに加増されて最終的には92万石もの大封を得た。

もともと会津には蘆名氏という戦国大名がいたが、秀吉が全国統一を成し遂げる直前に、伊達政宗は蘆名氏を滅ぼして会津を併呑していた。秀吉は、政宗による一方的な「現状変更」を認めず、会津領を取り上げて代わりに氏郷を入れたのである。

氏郷が入ったときの会津は、つついた蜂の巣そのものであったし、すぐ北には伊達政宗・最上義光(もがみよしあき)といった、油断のならない大勢力が控えていた。つまり、秀吉は氏郷の能力を高く買って、豊臣政権の「奥州占領軍総司令官」に任じたのである。

さて、会津に入った蒲生氏郷は、蘆名氏や伊達政宗が居城としていた黒川城を、本格的な近世城郭へと全面リニューアルした。これが、いま見る鶴ヶ城の原形だ。

何せ、奥州鎮護の任を担うべく築かれた鶴ヶ城なのだから、全国的に見ても屈指の堅城に仕上がっている。天守だけで、この城を見た気になるのはあまりにもったいない。ぜひ半日くらいかけて、石垣や堀など見て回って欲しい。天守が鉄筋コンクリート製の「復元」なのに対して、石垣や堀は「本物」だからだ。じっくりと向き合うことで、この城の真価が堅城ぶりがジリジリと伝わってくるというものだ。

鶴ヶ城のいちばんの見どころ

たとえば本丸は、石垣と多聞櫓によって複数の区画に分割されている。この分割線の交点に天守がそびえているので、どの城門から本丸に突入しても、門をくぐった瞬間に天守からの射線に捕捉され、分割線によって動きを阻まれる・・・と、文章で説明してもピンと来ませんよね? ここはぜひ、現地を歩きながら自分の目で確かめてほしい。

僕がいちばんの見どころと思うのは、本丸と二ノ丸とを隔てる堀と石垣。写真ではなかなか伝わらないのだが、現地に立つと圧倒的なボリューム感なのである。しかも、二ノ丸から橋を渡って本丸に入るところは、厳重な枡形になっている。二ノ丸は本丸と同じ高さにあるので、この方面は特に防備を厳重にしているのだ。

ここまで見たら、あとは時間の許すかぎり二ノ丸・三ノ丸の周囲を歩いてみよう。戊辰戦争で新政府軍の猛攻にさらされた松平容保は、結果として開城降伏を決意したが、城そのものが敵の侵入を許したわけではない。蒲生氏郷が心血を注いで築いた堅城は、戊辰の新政府軍くらいの火力・攻撃力では落とせなかったのだ。

石垣の積み方にも気をつけたい。天守台の石垣は、粗割り石を横に寝かせて積む野面積みで、蒲生氏郷時代の技法が見てとれる。一方で、曲輪の外周や虎口のあたりには、新しい時期の切込みハギの技法も見受けられる。この城の切込みハギは、とても丁寧だ。それは、そうだ。保科正之や松平容保の居城だったのだもの、全国レベルで見ても高度な技術が投入されているのである。

城好きならぜひ立ち寄りたいのが、城下にある阿弥陀寺(あみだじ)。只見線の七日町駅のすぐ前にある寺だが、市内循環バスを利用すると便利だ。この寺にある「御三階」という建物は、もともと本丸にあって城主の密談などに用いられたものである。容保もこの建物で、いろいろと策をめぐらせていたのだろう(見学は外観のみ)。

そうそう、阿弥陀寺には斎藤一(はじめ)の墓もある。新撰組でも名うての剣客だった斎藤一は、戊辰を戦ったのち会津の人となり、明治政府では警察官僚として登用され東京で没したものの、最後は会津の土となることを願ったのだ。

伊達政宗から斎藤一(はじめ)まで・・・こんなふうに、いろいろな時代のエピソードが折り重なっているのもまた、城の面白さなのである。

[参考図書]武将たちの遠隔地転封は左遷にあらず! 戦略・外交・人事・天下取りなど、乱世のリアルを知りたい方は拙著『戦国武将の現場感覚』(KAWADE夢文庫 720円)をご一読下さい。