ゴールデンウィークに出かける人も多いだろう。長く、人気なのが「城歩き」。日本史で学んだ偉人たちが築いた「お城」の魅力をわかりやすく解説、紹介し話題を呼んだ「1からわかる日本の城」。

著者である西股総生氏が、現存12天守を含む有名な城から、知られざる魅力的な城跡まで、専門家ならではの視点でご紹介。城好きも初心者も歩いてみたくなる見どころ満載です。

今回は、萩城を紹介します。

城のことはよく知らないのだけれど、ちょっと気になる。どこをどう見たら面白いのか、よくわからない。そんな、はじめて城に興味を持った人のために城の面白さ、城歩きの楽しさがわかる本です(西股総生著)

36万石で萩に居を構えた毛利輝元

久しぶりに萩城へ行こうと思い立ったのは、春の日本海が見たくなったから。

日本海側の海岸線は太平洋側にくらべて岩場が多く、概して人工物も少ないので、何というか「人にこびた」感じがしない。それに、光の当たる向きが太平洋側とは逆なので、波頭のきらめき方が美しい。

そんな海岸線を、ぼーっと車窓から眺めるような汽車旅をしたいのなら、五能線か山陰本線の益田〜下関間にかぎる。山陰本線でも他の区間は、線路が案外、海岸線に沿っていなかったりするからだ。

などという理由で、萩を訪れる。この街は、個人で観光するにはあまり便がよくない。城や武家屋敷街が駅から遠くバス便が乏しいし、駅前には飲食店もない。ほおっておいてもバスツアーが来るので、個人客への対応が後手に回っている印象だ。ただ、そのおかげで、オフシーズンの平日は静かな城歩きが楽しめる。

萩城を築いたのは、毛利輝元だ。豊臣政権下で五大老の一人に数えられた輝元だが、関ヶ原で西軍側に立ったため領地を大きく減ぜられ、長門・周防36万石で萩に居を構えることとなった。瀬戸内側の広島から、日本海側に押し込められたかっこうである。

とはいえ、36万石は充分に大大名だ。当然、城もなかなかの規模である。建物が残っていないので印象は地味だが、城域が広いし、石垣も縄張もしっかりしている。

萩城最大の魅力

そんな萩城で城で最大のチャームポイントは、やはり天守台の石垣である。輝元時代の技法がそのまま残っているし、何より勾配が美しい。堀の対岸を歩いてゆくと、見る角度が少しずつ変わるのにつれて、天守台の勾配も表情を変えてゆく。春風に吹かれながら、ずっと眺めていたくなる。明治時代の古写真を見ると、この天守台の上に、たいそうスタイリッシュな五重の天守が建っていた。

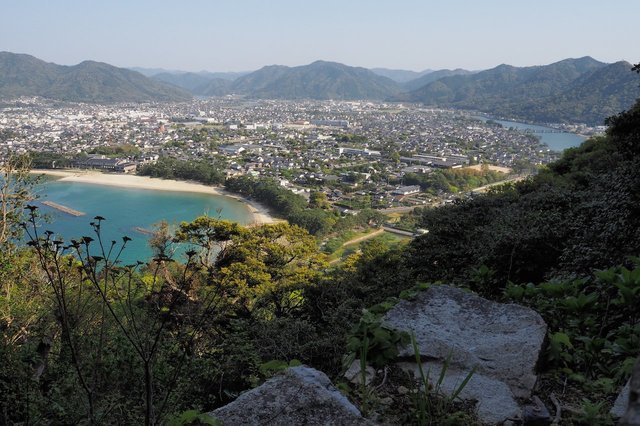

こうして、本丸を中心とした城域を歩いていると、まっ平らな平城に思えるが、この城は分類からすると平山城になる。本丸の背後にある指月山(しづきやま)の上にも詰ノ丸が築かれていて、両者一体で「萩城」を構成しているからだ。

本丸の裏手から詰ノ丸までは、軽く汗をかくくらいに登る。石垣で二段にしつらえられた詰ノ丸の入口は、カッチリと組まれた枡形になっている。上段の隅の石垣からは、麓の城と城下が一望できる。

平地の城の背後に、こんな山城ふうの詰ノ丸を構えるのは、戦国時代っぽいやり方だ。完全な平城だった広島城からしたら、復古調の築城様式にも思えるが、豊臣政権下の「毛利師団」から、独立して領国を保持しなければならない外様大名へと、毛利家の立場が変わったからだ。築城様式というものは、単に時代のトレンドで決まるわけではなく、築城者の置かれた戦略的環境によって選択されるものなのである。

面白かったのは、駅前の公園にある天守の復元模型。少々古びて傷みが目立つが、かえって古写真みたいで風情がある。今の萩市の財政規模では、天守の復元なんか無理だろうが、その方がいいなあ。この城には、櫓も城門も、何も復元してほしくない。だって、石垣のモノクロームな美しさに浸れる城って、今どき滅多にないんだもの。

城の建物を復元したり、城内にいろいろな観光施設を造るのは、いい面もあるのだけれど、現代人の欲の深さみたいなものが垣間見えて、興ざめしてしまうことも多い。城を歩きながら歴史と対話する気分に、水を差されてしまうのだ。

余計なものが何もない、いつまでもすっぴんが美しい萩城でいてほしいなあ・・・などと思いながら、僕は下関行きの鈍行列車に乗り込んだのである。

[参考図書] 城を楽しむために必要なのは、知識ではなくちょっとしたコツ! はじめて城を歩く人にも、学び直したい人にも読んでほしい西股総生著『1からわかる日本の城』(JBpress)好評発売中!