ゴールデンウィークに出かける人も多いだろう。長く、人気なのが「城歩き」。日本史で学んだ偉人たちが築いた「お城」の魅力をわかりやすく解説、紹介し話題を呼んだ「1からわかる日本の城」。

著者である西股総生氏が、現存12天守を含む有名な城から、知られざる魅力的な城跡まで、専門家ならではの視点でご紹介。城好きも初心者も歩いてみたくなる見どころ満載です。

今回は、広島城を紹介します。

城のことはよく知らないのだけれど、ちょっと気になる。どこをどう見たら面白いのか、よくわからない。そんな、はじめて城に興味を持った人のために城の面白さ、城歩きの楽しさがわかる本です(西股総生著)

平地の方が領国経営に便利だった?

戦国時代には山城が主流だったが、近世には平城や平山城が主流になった・・・などと、歴史の本にはよく書いてある。だが、この説明は事実に反する。戦後時代には山城も平城もたくさんあったが、近世に入るまでに中小の城が廃城になっていった結果、相対的に平城や平山城が主流になった、というのが真相だ。

同様に歴史の本では、近世になると領国経営に便利な平地に城が移される、などと説明される。その代表例として挙げられるのが、毛利氏の場合だ。毛利元就が本拠とした吉田郡山城は、安芸国の山間部(広島県安芸高田市)にある山城だったが、孫である輝元の代に太田川河口部のデルタ地帯に広島城を築いて、本拠を移転している。では、平地の方が領国経営に便利だったのだろうか?

輝元が家督を継いだ頃の毛利氏の領国は、安芸・備後・周防・長門・石見・出雲・備中、つまり現在の広島県・山口県・島根県と岡山県の西部くらいの範囲である。地図を開いて確認してみよう。吉田郡山城は、この版図の中央に位置していることがわかる。

「戦略重心」という観点から考えるならドンピシャの場所であり、領国経営にはむしろ好都合だったはずだ。逆に、太田川の河口デルタに位置する広島は、当時の常識から考えたら不毛の地でしかない。

ではなぜ、輝元が本拠を広島に移したのかというと、豊臣政権に服従したからだ。天下統一を目ざし、その先に大陸侵攻を見据える秀吉に服従すると、毛利軍は「豊臣軍団の毛利師団」として位置づけられることになる。

秀吉から、九州へ出陣しろと命ぜられれば九州へ、朝鮮を攻めるとなったら海を渡らねばならない。そのためには、迅速に動員体制を整えて出陣できる場所に本拠を置く必要がある。太田川の河口デルタに強引に城と城下町を建設したのは、そうした戦略的必要性からだったのだ。

本丸がやたらと広い広島城

などということに思いを馳せながら、広島城を歩く。現在、遺構として残っているのは本丸と二ノ丸で、天守は戦後になって再興された鉄筋コンクリート製だ。オリジナルの天守は、原爆の爆風で倒壊し失われてしまったからだ。

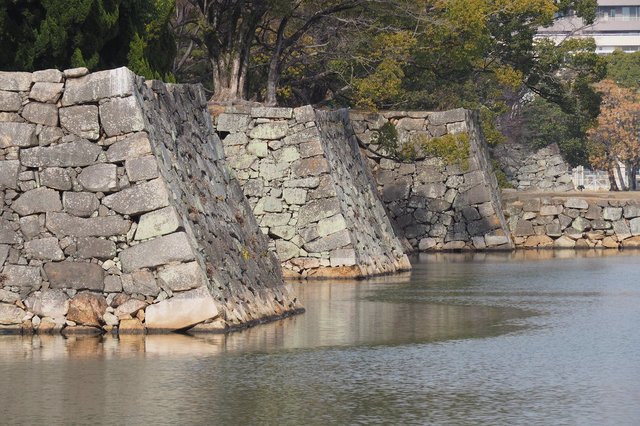

広島城は、本丸から三ノ丸まで高低差のない完全な平城で、石垣もさほど高くない。しかも、本丸がやたらと広い。平べったくて、だだっ広いから、パッと見あまり強そうな城に見えない。ただし、この城は堀幅がやたらに広い。高さや深さではなく、堀幅によって敵を寄せ付けない防禦構想なのだ。おまけに、広大な本丸の出入り口はたったの二箇所。この二箇所を厳重な枡形としているのだから、攻略は容易ではない。

実際は、この本丸と二ノ丸の外側に、三ノ丸以下の曲輪が広がっていて、現在の官庁街がすっぽり入るほどの広大な城だった。その広大な城域を守備するために、櫓もたくさん建っていた。天守内部の展示を見学すれば、こうした情景をイメージできるだろう。

おわかりだろうか? 秀吉の命令があり次第、大人数の毛利師団を速やかに出動させられるよう、また、動員した部隊の後方支援基地として機能するよう、海路に接続する広大な城域を必要としたのが、広島城だったのだ。

それでいながら、中心部は圧倒的な幅をもつ水堀と巧みな縄張で固めている。見た目のハデさにこそ欠けるものの、広島城は必要な機能を手堅く実現した通好みの名城なのである。こんな城のよさを堪能にしてこそ、城を見る目も養われようというものだ。

[参考図書] 城を楽しむために必要なのは、知識ではなくちょっとしたコツ! はじめて城を歩く人にも、学び直したい人にも読んでほし西股総生著『1からわかる日本の城』(JBpress)好評発売中!