ゴールデンウィークに出かける人も多いだろう。長く、人気なのが「城歩き」。日本史で学んだ偉人たちが築いた「お城」の魅力をわかりやすく解説、紹介し話題を呼んだ「1からわかる日本の城」。

著者である西股総生氏が、現存12天守を含む有名な城から、知られざる魅力的な城跡まで、専門家ならではの視点でご紹介。城好きも初心者も歩いてみたくなる見どころ満載です。

今回は、丸岡城を紹介します。

城のことはよく知らないのだけれど、ちょっと気になる。どこをどう見たら面白いのか、よくわからない。そんな、はじめて城に興味を持った人のために城の面白さ、城歩きの楽しさがわかる本です(西股総生著)

低い丘の上にある小さな城

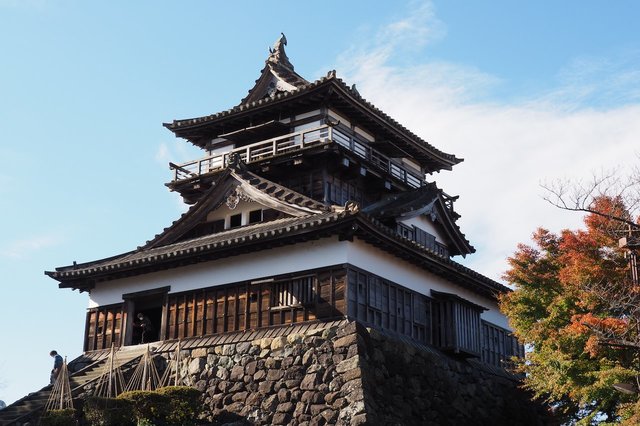

丸岡城は、小さな城である。天守も小さいが、城全体の規模も小さい。

だから、福井駅前からバスに乗って丸岡の町に近づいて行くとき、小さな丘の上に小さな天守がちょこんと乗っているのを見つけると、うれしくなる。だいたいこの天守は、全体に茶色をしていて壁の一部だけが白い漆喰塗り、というカラーリングゆえ、遠目に見るとモカケーキみたいでかわいらしいのだ。

低い丘の上に本丸を置き、まわりの平地に二ノ丸以下の曲輪をめぐらせていた丸岡城は、近代以降の市街地化によって、平地部の遺構を失ってしまった。だから、この城の見どころは、ほとんど天守だけ。あとは、本丸の石垣が申し訳程度に残っているくらい。

それでも丸岡城天守は、日本全国にたった12棟しかない現存天守のうちのひとつである。しかも、見れば見るほど、知れば知るほど不思議な建物ときている。

まず、様式からいうと、この天守は望楼型(ぼうろうがた)というタイプに属する。御殿のような大きな入母屋屋根の上に、小さな櫓(望楼)をちょんと載せた形。ケーキみたいな見えるわけだ。

この望楼型は、古い時期の天守に多い。丸岡城の場合、外壁が板張りで瓦も石瓦だからよけい古風に見える。石瓦を使っているのは、普通の瓦では北陸の寒さや積雪に耐えられないからだ。

天守台の周りを、注意深く一周してみよう。石垣は、自然石や粗割り石をランダムに積み上げた野面(のづら)積みだ。

平面形はかなりゆがんでいて、全然四角くない。おまけに、四辺が弓なりに内湾している。これだと、天守の壁と石垣との間に隙間ができて具合が悪いので、壁の下にミニスカートみたいな腰庇をつけている。

こんなふうに、様式的に古風で、技術的未熟さを示す要素も多いので、丸岡城天守は現存天守の中でも建築年代が古いもの、と考えられてきた。戦国時代、織田信長の宿老である柴田勝家が越前を治めた頃、この城にはすでに天守が存在したらしい。そこで、勝家の時代(1570年代)に遡る天守ではないか、といわれたりもした。

ところが、最近の調査で、建築年代が意外に新しいことがわかってきたのである。建築部材から採取した試料の理化学測定では、1630年代くらいというデータも出ている。このデータを頭から信じてよいかどうかはともかくとして、丸岡城天守が、これまでいわれてきたほど古くないのは、間違いなさそうだ。

そう思って、あらためて見上げてみると、この天守のデザインには、軒のカーブ以外に曲線要素がまったくないことに気づく。すべて直線でデザインを構成するというセンスは、姫路城や犬山城とは明らかに異質だ。

ただ問題は、天守台の石垣がどう見ても古態なことだ。1630年代に、こんな野面積みの石垣を積む技術は失われていたはずである。考えれば考えるほど、謎は深まる。

もしかしたら、今の天守は2代目じゃなかろうか。初代が何らかの事情で失われて、2代目を建てることにしたのだけれど、天守台の石垣は健在。そこで、石垣を生かして建てることにして、石垣と建物のデザインがミスマッチにならないよう、あえて古風なデザインに振ったのではないか? などと考えてみる。最新技術で作った真空管アンプ、みたいなものか。

この天守には、他にも何かと謎がある(紙幅の都合で割愛するので、興味のある人は調べてみてほしい)。でも、この建物が400年近くも前から、ずっとこの場所に立ち続けていたことは間違いない。全国にたった12棟しかない、現存天守なんだもの。じっくり向き合いながら、あれこれ思いをめぐらせてみようではないか。

[参考図書] 城を楽しむために必要なのは、知識ではなくちょっとしたコツ! はじめて城を歩く人にも、学び直したい人にも読んでほしい西股総生著『1からわかる日本の城』(JBpress)好評発売中!